7月5日

豊浦の浜に女が立っていた。

女はおもむろに衣服を脱ぎ捨て、海の中へするりと入っていく。

あまりに自然になされるその光景に、人々は息を飲み、ただ見つめていた。

しばらくして女が岸へ戻ると、手にしていたのは光り輝く二つの玉石、「満珠」と「干珠」の如意珠だった。

貌容壮麗、若々しくも美しいその女性の名は「息長帯比売」。

のちに「神功皇后」と呼ばれるその人だった。

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の2番目の息子「仲哀天皇」(ちゅうあいてんのう)は身長170~180cmの容姿端麗な男だったといいます。

仲哀天皇が即位した翌年に妃としたのが「息長帯比売」(オキナガタラシヒメ)、

後の「神功皇后」(じんぐうこうごう)であり、皇后はその時「24歳」でした。

ただ、日本書紀などによると神功皇后は100年生きたことになり、太古の天皇は皆、100歳越えの超長寿となっています。

これは日本の創建を他国(中国など)に対してより古く見せたい意図があったようで、

実際には1/2から1/3に短縮すると正しい年数になるのではないかという説があります。

であれば、この時皇后は12歳前後であったのではないか、と僕は推察してみます。

奈良の大和にいた仲哀天皇は、大和に背く九州の「熊襲」(くまそ)を討つ決心をします。

そのために一時的に都を九州の橿日(香椎)へと移していきます。

その過程で立ち寄ったのが下関の「豊浦宮」(とようらのみや)でした。

「豊浦宮」は現在「忌宮神社」(いみのみやじんじゃ)として下関長府にあります。

豊浦に着いた仲哀天皇は3人いる妃の中から、神功皇后だけを呼び寄せました。

若く美しい妃を忘れられなかったということもあるでしょうが、彼女には別の側面もありました。

やや激しい気性の皇后には「鬼道」すなわち「シャーマン」として神がかりの力があったといいます。

神功皇后は福井の「氣比神宮」(けひじんぐう)にいましたが、仲哀天皇の求めで豊浦宮へやってきます。

その時皇后は30歳となっていますが、先の理由から15歳前後だったのではないかと僕は思っています。

皇后は豊浦の浜に着くやいなや、美しく若々しい素肌を惜しげもなく晒して海の中へ入っていきます。

そして再び岸に戻った彼女の両手には「満珠」(まんじゅ)「干珠」(かんじゅ)の「龍の珠」がありました。

この時仲哀天皇はもとより、つき従う者、民衆も皆、その神聖なる女性の姿を見て心底心酔したに違いありません。

この「満珠」「干珠」が伝わる聖地が「忌宮神社」の飛び地境内にあります。

「忌宮神社」から海岸の方向に向かった先にある「豊功神社」(とよことじんじゃ)です。

ここは「龍宮に向かって開かれた神域」とあります。

満珠・干珠は龍宮に伝わる宝玉なのです。

境内から見える二つの小島。

神功皇后は、後の話となる「三韓征伐」を成した後に満珠・干珠を海に返しました。

するとそこが島となったといいます。

その二つの島が「満珠島」「干珠島」です。

どちらが「満珠島」で「干珠島」なのかは諸説あるようですが、

何れにせよ無人の小島は聖域として大切に守られて今日に至ります。

さて、再び「忌宮神社」へ戻ってみましょう。

境内でいきなり目につく巨木があります。

「宿禰の銀杏」(すくねのいちょう)というこの木は、これまた謎の人物「武内宿禰」(たけうちのすくね)が植えたと伝わります。

武内宿禰は5人の天皇と神功皇后に仕えたと云われる謎の忠臣です。

この老木は長寿の宿禰そのものといった風格をしていました。

また境内奥には神功皇后が逆さに植えた松「さかまつ」があります。

境内のど真ん中に、違和感のある囲いがありました。

「鬼石」と書かれています。

仲哀天皇はこの豊浦宮をしばらくの間、都と定めますが、その時に想定外の襲撃がありました。

新羅軍の将「塵輪」(ジンリン)は筑紫のまつろわぬ国「熊襲」を扇動して警護を固めていたはずの筑紫の方から豊浦宮を攻めてきます。

その力は強大で、筑紫から守護に来ていた阿部高麿・助麿兄弟までも討ち死にしてしまいます。

怒りに打ち震えた仲哀天皇は自ら弓矢を手に取り、見事「塵輪」を射殺すことに成功したと云います。

この時、鬼のような顔の塵輪の首を埋め、その上を石で覆いました。

この石が「鬼石」と呼ばれるようになります。

境内に馬の蹄のような石版を見つけましたが、

これはなんだろう。

豊浦皇居跡の碑。

中国から仲哀天皇に蚕の卵が贈られたという碑。

養蚕業の始まりとなったそうです。

さて、僕が福岡の神社を訪ね歩いていると、いつも見え隠れする存在が気になってきました。

それが「神功皇后」です。

その武勇伝が凄まじく、勝手に豪傑なおばさんをイメージしていましたが、どうやらそれは間違いのようです。

神功皇后は架空の人物であると唱える人も多くいます。

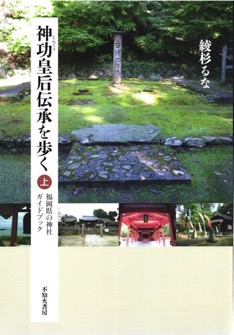

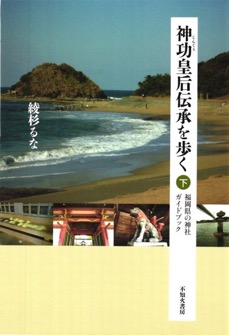

そんな中、2つの本を僕は手に取りました。

「綾杉るな」さんの「神功皇后伝承を歩く」上下巻。

福岡を中心とした神功皇后伝承地100社+αを詳しい伝承や写真付きで紹介されています。

皇后の行程にそって紹介される各神社の由緒などは、まるで物語を読むように楽しめます。

またブログの記事とも連動していて、さらに深い内容をブログで知ることもできます。

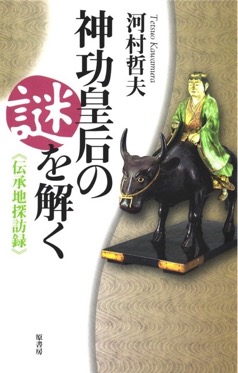

「河村哲夫」氏の「神功皇后の謎を解く」。

河村氏は3000箇所はあろうかという皇后伝承の地を実際に訪ね歩き、

神社の由緒、古事記、日本書紀はもとより、風土記や地域に伝承する細かな資料などをまとめ、数年の歳月をかけてこの本を書き上げました。

ただ文章中心の本なので「るな」さんの本と合わせて読むとより理解が深まります。

両著作に共通なのが神功皇后実在説を説くものであるということです。

神功皇后は卑弥呼の虚像などではなく、実在した女性であることを、リアルで生き生きとした数々の伝承が物語っているといいます。

僕も当然、これらの著書を読んでそのように思うようになりました。

2017年、僕は大元出版から出された数冊の本を手にして、衝撃を受けました。

それらの出版物は古代出雲王朝の王族の直系の子孫「富家」が記す、真の歴史書でした。

そこには記紀が隠し誤魔化してきた、真の古代史が綴られています。

これにより、僕の神話観が180度変わってしまいました。

「富家」による伝承はこれから出雲と奈良を中心に巡礼をし直して、新たに記していきたいと思います。

が、まずは神功皇后紀です。

富氏は、なんと息長帯比売の夫は、仲哀天皇ではなく物部王朝の三代目の王「若帯大王」(ワカタラシ大王)だったと言います。

ワカタラシ大王は長門の国で戦死したそうなので、この塵輪の襲撃によって亡くなられたのかもしれません。

困りました。

記紀はまったく、欺瞞に満ちていて、僕を困らせます。

が、各地を歩き、そこに残された伝承を注視し、神功皇后の物語を綴ってみましょう。

記紀と富氏の話は、必要に応じて補足していきます。

また天皇という諡(おくりな)は後になって呼ばれるようになり、当時は大王(おおきみ)と呼称されていたようです。

ですが、ここでは仲哀天皇の呼称で紹介していきたいと思います。

記紀によると、仲哀天皇は後に早くして亡くなられます。

そこからが神功皇后の凄まじい伝説が始まるのですが、今はまだ序章という段階にすぎません。

仲哀天皇が亡くなってしばらくその事を隠さなければならなかった皇后は、武内宿禰に命じてご遺体を一時隠す事にします。

その場所が「仲哀天皇御殯斂地」(ごひれんち)として残っていました。

忌宮神社から数分のところにその聖地はあります。

忌宮神社と満珠・干珠島のラインの交差する場所にある御殯斂地は、聖域としても、また大衆から目を隠す場所としても最適のところにあります。

この地を見出した武内宿禰の才もまた並はずれたものです。

美しい杜に囲まれた聖地、そこは安易に足を踏み込んではならないと思われますが、

不思議と心が惹かれてしまいました。

そこに立つと、自然と心が安らぎます。

ここに眠るのは、ワカタラシ大王なのかもしれません。

皇后も後にここへ訪れたに違いない。

ここは太古へと偲ぶ風が吹いていました。