むかしむかしの神代の昔、空の上には神々の世界「高天原」がありました。

ある時、太陽の神アマテラスが治める高天原を訪ねて、弟のスサノオがやってきます。

スサノオが高天原を攻めて来たと思ったアマテラスは、誓約(うけい)によって彼の心に嘘がないかを確かめることにしました。

アマテラスはスサノオの剣を噛み砕き吹き出すと、美しい三柱の女神が生まれました。

彼女らは宗像三女神と呼ばれる女神たちです。

次にスサノオはアマテラスの勾玉を噛み砕き、五柱の男神を生み出しました。

スサノオは、

「私の心が清いから、私の剣から、美しい三人の女神が生まれたのです。これで私の心に嘘偽りがないことがお分かりいただけたでしょう。」

と言いました。

こうして、スサノオへの疑いが晴れた姉のアマテラスは、彼に、高天原で暮らすことをお許しになられました。

しかしそれからというもの、スサノオは田んぼの畦を壊したり、御殿を汚したりと悪さばかり。

ついには皮を剥いだ馬をはた織り小屋へ投げ入れて、織女の一人が亡くなる大事件が起きてしまいます。

これに怒ったアマテラスは、天岩戸と呼ばれる洞窟にお隠れになりました。

太陽の神が岩戸に隠れると、世の中は真っ暗に。

食物は育たなくなり、病気が蔓延ったりと、この世は大変なことになりました。

困り果てた八百万(やおよろず)の神々は、天安河原にお集まりになられ、会議を開きました。

そこで知恵の神「オモイカネ」が一計を案じます。

岩戸の前に神々は集まりました。

まず、朝を知らせる長鳴鳥(ながなきどり)を鳴かせてみました。

次に、招霊の木の枝を手に持ったアメノウズメが、肌も露わに踊ります。

これを他の神々は大声で騒ぎ立てました。

「太陽の神である私が隠れているので、外は真っ暗で皆困っているはずなのに、なぜ皆楽しそうに騒いでいるの?」

不思議に思ったアマテラスは岩戸の扉を少し開けて外を見てみました。

そこでオモイカネは、

「アマテラス様より美しい神がおいでになりましたので、皆喜び騒いでおります。」

と言って鏡をアマテラスに向けました。

そこに映った光り輝く自分の姿を見て、もう少しよく見ようと扉をさらに開きました。

その時、オモイカネはアマテラスの手を引き、力持ちの神タヂカラヲが岩の戸を開け放ちました。

岩戸から姿を現したアマテラスは、再び世の中を明るく照らし、平和な時代が戻りました。

問題のスサノオは、高天原から離れた出雲国に追放されました。

そしてタヂカラヲが放った岩戸は、はるか遠くの信濃国の山まで飛んでいきました。

その岩戸が投げ着いた山は、岩戸が隠されましたので、「戸隠山」と呼ばれるようになりました。

戸隠神社の究極聖地と言えるのが、「奥社」(おくしゃ)となります。

奥社は、長野市にそびえる標高1904メートルの戸隠山の登山口にあります。

奥社へ車で訪れた際は、1回600円ほどの有料駐車場に車を停めるか、少し離れた無料駐車場を利用することになります。

参道入口から少し降ってくると、味のある木の鳥居と、「下馬」の石碑が出迎えます。

何人たりとも、ここからは徒歩で参拝しなければなりません。

まっすぐに、気が遠くなるほど伸びた参道。

すぐに左手に小さな祠が見えて来ます。

「一龕龍王祀」(いっかんりゅうおうし)と彫られています。

近くの黒姫山登山道に種池という池があり、雨乞いの伝承があるそうです。

この池の主「一龕龍王」を祀った祠になります。

しばらく雑木に囲まれた参道が続きます。

成り始めた紅葉が、あたりの景色に彩りを添えています。

ゆっくり辺りを見渡せば、

年季の入った老木も見られます。

奥社の参道は全長約2kmとなっており、ほぼ直線の道が続いています。

長い道のりではありますが、上からは樹木の葉擦れの音と野鳥の鳴き声が、

下からは砂利と木の葉を踏む音と、両脇を流れる小川のせせらぎが、BGMとなって楽しませてくれます。

参道中程になってくると、森に深みが増して来ました。

そこに立つ「高妻山神鏡碑」(たかつまやましんきょうひ)。

高妻山には昔、修験者の登山道である「大澤通り」があったそうですが、ここがその「大澤通り」の入り口と云われています。

文久二年(1862年)、「仏心」という僧が高妻山に重さ40kg以上の青銅の神鏡を奉納し、その記念としてこの碑が作られたとされています。

参道に杉の木が目立ち始めた頃、

朱色の神門が見えて来ました。

これは「随神門」(ずいじんもん)と呼ばれ、奥社社殿までの参道のちょうど中間地点にあたります。

現存する戸隠神社建築物で最も古いものとされ、宝永七年(1710年)に建造されたと云います。

三間一戸(さんげんいっこ)の入母屋造り(いりもやづくり)の八脚門。

左右には随神像が置かれていますが、神仏習合の時代には仁王門として仁王像が祀られていて、神仏分離によって現在は善光寺隣の寛慶寺に移されたそうです。

茅葺の屋根には種子が根を張り、葉を広げています。

この神寂びた神門を前にすると、自然と頭が垂れました。

隋神門の先からは、これまた果てし無く杉並木が続く参道となります。

戸隠神社で最も有名な観光スポットになっている杉並木ですが、樹齢は400年を超えると云われています。

この杉は戸隠神社の威厳を高めるため、江戸時代初期にに植樹されたと伝えられていますが、

のちのDNA鑑定によって、中社の三本杉を挿し木したものである可能性が示唆されています。

280本は優に超えるというクマ杉の並木ですが、

大地に絡みつくその根も凄まじいものがあります。

人為的に演出された杉並木ですが、戸隠神社の威厳を十分に感じさせていました。

しばらく進むと、「奥社院坊跡」(おくしゃいんぼうあと)と書かれた看板を見かけます。

これは平安時代から明治維新まで存在した奥社の院坊屋敷跡で、この参道沿いにかつては、12の僧職が住む院坊がありました。

もともと戸隠は、「戸隠山勧修院顕光寺」として神道や自然崇拝、天台宗や真言宗、そして修験道が混合した神仏混淆の聖地でした。

また「戸隠十三谷三千坊」として、比叡山、高野山と並び称される勢力を誇っていたと云います。

しかし室町時代に天台・真言両宗の法論闘争が発生、応仁2年(1468年)天台派の宣澄法師が真言派に暗殺されるという事件が起こりました。

この後なぜか当地で真言宗は衰退することになり、宣澄の呪いであると噂されました。

戦国時代には、武田信玄と上杉謙信の争いに巻き込まれ、戸隠神社は絶えず危機に晒され、戦火を受けることもありました。

やがて、江戸時代に至ると徳川家の庇護の下、東叡山寛永寺の末寺となり、農業や水の神としての性格を強め、山中は修験道場から門前町へと変貌していったと云います。

数多く立ち並ぶ杉の中で、誰もが足を止める1本があります。

中からうめき声が聞こえて来そうな、うろの空いた杉。

2010年にJR東日本が製作したCMで、この大きなうろに、吉永小百合さんが入って撮影がなされました。

そのCMが「戸隠」をより有名にしたこともあり、CM後は「小百合(さゆり)杉」と呼ばれるようになったそうです。

この神秘的な杉の元には、山中で拾ったものと思われる栗の実が、参拝者によって捧げられていました。

また、参道を歩いて行くと、今度は「法燈国師母公祈願観音堂」(ほっとうこくしぼこうきがんかんのんどう)跡と「宝篋印塔」(ほうきょういんとう)入口と書かれた標識があります。

法燈国師(ほっとうこくし)の母親がここで観音様に祈願し、師を身ごもったと云われています。

道の反対側にも、法華多宝塔と大乗妙典一字一石写経碑というものが立っていました。

今度は道端の石が目に留まりました。

ただの石といえば石ですが、これは出雲的な幸神信仰のそれだと思います。

タケミナカタを含む出雲族が当地を訪れて、この石を素通りするとは思えません。

と、これまで平坦だった道に坂が現れました。

横には沢があり、

そこに架けられた橋を見つけることができます。

橋の先には少し開けた清清しい場所があり、承徳2年(1098年)に造られた講堂の跡だと云います。

だんだんきつい坂道となっていきますが、

坂が階段になるその場所に、鳥居がありました。

非常に味わいのある鳥居の先にあるのは「飯綱社」(いいづなしゃ)です。

飯綱大権現(いいづなだいごんげん)を祀ります。

戸隠山の手前にある飯綱山の神なのですが、古から戸隠山の鎮守としてここに祀られているそうです。

中に小さな社がありました。

さて、進みます。

階段を昇ります。

奥社までもう一息なのですが、これが意外にきついです。

左手に石仏が見えますが、立ち寄る元気も出ません。

階段の突き当たり、

いよいよ聖域へやって来たようです。

社務所の手前までやってきました。

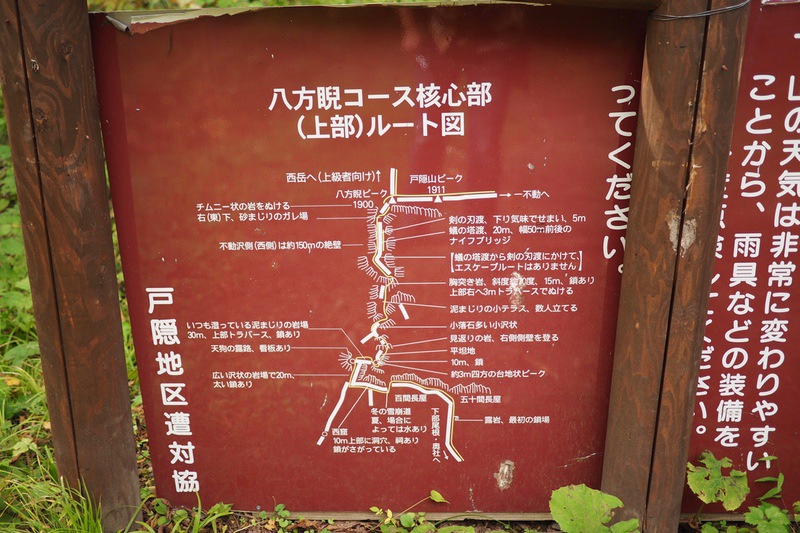

そこはこの裏にある戸隠山の登山口になっていますが、

そこは世にも恐ろしい、修験の登山道となっているそうです。

今の所登るつもりはありませんが、念のため撮影しておきました。

やってきました。

手水が設けられていますが、

本来は、この八水神が祀られる滝で禊祓するのだと思います。

祓戸があり、

その上が奥社社殿となっています。

思ったよりも真新しい社殿。

「奥社」(おくしゃ)は、幾度となく雪崩で崩壊してきたそうで、現在の社殿は昭和54年(1979年)にコンクリート製で造られた頑丈な社殿になっています。

社殿内部は、戸隠三十三窟の本窟「宝窟」に通じているそうですが、非公開となっており、中に何があるのかは秘密とされています。

奥社横にも古びた建物が。

絵馬堂のようです。

奥社の祭神は「天手力雄命」(アメノタヂカラオノミコト)で、天岩戸をこじ開けた大力の神。

この天手力雄命が投げ飛ばした天岩戸が、現在の戸隠山であるとされ、御神体ともなっています。

しかしこれは、奈良時代に制作された「古事記」・「日本書紀」による創作の神話です。

その時まではアマテラスは世に存在せず、よって縄文・弥生時代において、戸隠各社に祀られる神々が、最初から祀られていたとは思えません。

戸隠神社の祭神は、記紀の制作と後の事情で、祭神が書き換えられたのです。

奥社から少し離れた隣に、奥社とは対照的な古びた社殿があります。

「九頭龍社」(くずりゅうしゃ)です。

祭神は九頭龍大神。

当社だけが戸隠五社の中で、天岩戸神話とは無関係な神を祀ります。

創建は奥社より古く、その時期は明らかとなっておりません。

往古より地主神として崇められており、戸隠の九頭龍大神は梨が好物で、雨乞い、縁結び、虫歯・歯痛にご利益があると云われています。

この九頭龍社も、戸隠山にある「戸隠三十三窟」といわれる洞窟のうちの「龍窟」に通じているそうです。

戸隠神社の始まりが、この九頭龍社にあるとして、その創建ははっきりとはしていません。

一説には奥社の創建が孝元天皇5年(紀元前210年)と云われていますが、縁起によれば飯縄山に登った「学問」という僧が奥社の地で修験を始めたのが嘉祥2年(849年)とされています。

また日本書紀に記される、691年、持統天皇が信濃の国の須波、水内などの神を祀らせたのが戸隠神社とする説もあるようです。

しかし「龍」と聞いて僕が思い浮かべるのは出雲族のことです。

古代出雲族は、龍神信仰を持っていました。

出雲族は「八」を聖なる数字としていましたので、「八頭龍」だったなら、間違いなく出雲族による祭祀が創建であると決めつけていたところです。

九頭龍でもうひとつ思い浮かぶのは、福井の王「ヲホド大王」(継体帝)の本拠地を流れる九頭龍川ですが、この川の名前も後世についた名のようです。

九頭龍とは神道系というよりは、なんとなく仏教系寄りな気がしています。

本来祀られていた龍神・水神が、神仏習合期に九頭龍の名が与えられたのではないかと想像しました。

古代出雲王家の富家伝承によると、穂日家による事代主殺害事件の後、事代主の息子であるタケミナカタは、母の沼川姫とともに母の実家である越国に移り住みました。

そしてタケミナカタは越国からさらに諏訪方面へ移住し、そこに第二の出雲「諏訪王国」を建国したと伝えています。

その際、タケミナカタは生島足島神社に立ち寄っていますので、上記のようなルートで進んだのではないかと思われます。

とするなら、九頭龍社に立ち寄った可能性も否定はできないのです。

インド神話に「ヴァースキ」というナーガラージャ(龍神)がいます。

地下世界パーターラの支配者で、長大な胴体を持ち、猛毒を有すると云います。

ヴァースキは仏教に取り入れられて八大竜王の一人となり、漢語化されて「和修吉」(わしゅきつ)と呼ばれ、そして日本に伝来して「九頭龍大神」になったと伝わります。

出雲族はインドから渡来したドラヴィダ人が祖先であり、インドの龍神「ナーガ」を祀ると富家は語ります。

古来、タケミナカタ族の何某かが当地に龍神を祀り、後世にそれをインドのヴァースキ「九頭龍大神」として当てはめたということはないでしょうか。

富王家の伝承本を手にして以来、なんでも出雲に関連付けしてしまう癖がついてしまったのも、考えものだとも思ってはいるのですが。

さて戸隠神社各社では、ちょっと変わったおみくじが頂けるというので、お願いしてみました。

数え歳を告げることになっていますので、現年齢に1歳足して、年齢を宮司さんに告げます。

すると奥で祝詞を奏上され、一枚のおみくじを差し出されました。

当社のおみくじは、神様から告げられる指標であるとして、大切に持ち帰る形式となっています。

またこちらでは、奥社と九頭龍社の御朱印を頂くことができますが、戸隠五社の御朱印をすべて受けると、記念のしおりがいただけます。

一番右のものがそうですが、表には龍神の刺繍が施され、

裏には社紋が刺繍されています。

これは「鎌卍」と呼ばれる社紋ですが、農具としての鎌を象ったものとなります。

また、諏訪明神の信仰にも関わりがあるようで、諏訪大社の神具である鉄製の「薙鎌」を神木に打ち付ける「薙鎌打ち神事」が今も行われています。

戸隠といえば、戸隠流忍者も思い浮かべますが、手裏剣のような神紋と諏訪明神タケミナカタとの繋がりを、やはり想起せずにはいられないのです。

社務所で御朱印をいただく間、空を見上げれば、龍神の牙のような、戸隠連山の一峰が垣間みえていました。

コメント失礼します。

阿智祝部を調べてます。

本院谷〈奥社〉参道の

2枚の磐の間は

〈夏至〉の日の出です

戸隠は隠された場所、歴史が

沢山あり色々調べてます。

いいねいいね: 1人

まーぼーさん、コメントありがとうございます♪

阿智祝は長野の阿智村に由来があると思われますが、阿智とは越智族ではないかと考察しています。

いいねいいね

二田物部=越智?大三島祝?で調べてたんですが、こんなのを見つけましたよ。

奈良の越智地籍

https://genbu.net/data/yamato/amatuiwatowake_title.htm?print=on

天津石門別神社

当地は越智氏の本貫にあたり、

越智氏が九頭神を戦場の守護神として祀ったことにより

当社も九頭明神と称するようになったらしいが

式内社・天津石門別神社に比定されており

明治八年に奈良県示達により「式内社」に治定された。

戸隠と九頭+出雲の竜が合わさったのが戸隠みたいな妄想が

いいねいいね: 1人

おお、どんどん結びついていきますね😊

いいねいいね

同じ地籍の越知城でグーグルマップすると、奈良湖の東側になって、出雲入植部隊と競合しない配置になります。

更に御所の水稲遺跡、中西遺跡のすぐ近くに当たる場所になります。

ワオ

いいねいいね: 1人

やばっ!!

いいねいいね