和歌山の北部にある「高野山」。

そこは弘法大師「空海」が開いた「真言密教」最大の聖地であり、天空の宗教都市です。

高野山が1200年継承してきた、民族・宗教の違いを問わず全てを受け入れる寛容な精神の源泉を訪ねます。

高野山へ入山するルートとしては南海高野線のケーブルカーを利用する方法と、車で自ら向かう方法があります。

480号線を車で走っていると、突如として見えてくるのが「大門」(だいもん)。

正式名称は「高野山 大門」ではなく「金剛峯寺 大門」となります。

明治以前は高野山全体を「総本山 金剛峯寺」といい、「一山境内地」とされていました。

門に鎮座するのは阿吽の仁王像。

この像は、阿形(あぎょう)を江戸時代の仏師「康意」(こうい)が、

吽形(うんぎょう)を「運長」(うんちょう)が造立したと云われています。

大門の創建は不詳とされていますが、金剛峯寺創建当初は、手前の町石道を数百メートル下った場所に前身となる鳥居があり、永治元年(1141年)に現在の場所に門が造られ、寛喜2年(1230年)に現在の二重門になったと伝えられています。

大門は、これを越えると「町石道」(ちょういしみち)と呼ばれる高野山の町並みが見え、高野山のシンボル的な門で、聖域の結界であることを印象付けます。

高野山へのもう一つの玄関口、南海高野線のケーブルカーとバスを利用して進んだ先に「不動坂口」(不動口)があります。

そこには「女人堂」(にょにんどう)と呼ばれる御堂が鎮座します。

かつての高野山は、「女人禁制」として知られていました。

なので信徒を含む全ての女性が参籠できたのは、この女人堂まででした。

高野山には「七口」(大門口、黒河口、不動坂口、龍神口、相ノ浦口、大滝口、大峰口)と呼ばれる7ヶ所に女人堂が設けられ、それぞれ「女人道」(にょにんみち)と呼ばれる険しい山道を登って、そこへ至っていました。

女人禁制が解かれた現在においては、それらの女人堂のうち残されているのは、この不動坂口のものだけとなっています。

この女人堂創建の由来というものが伝えられています。

その昔、越後国に「紀の伊国屋」という宿屋に、勤労で苦労の多い「小杉」と言う娘がいました。

小杉はお金をコツコツと貯め、人生も半生を過ぎた頃、「人生のやすらぎ」を祈願するため念願の高野山へ参拝することにしました。

しかし高野山に辿り着いた小杉は驚きます。

自分以外にも、多くの女性が祈りを捧げるために、険しい高野の山道を登拝していたからです。

そこで小杉は女人禁制の高野山に登ってくる女性たちのため、不動坂口に籠もり堂を建て、自らも祈りを捧げ続けました。

この堂が後に「女人堂」と呼ばれることになったと云うことです。

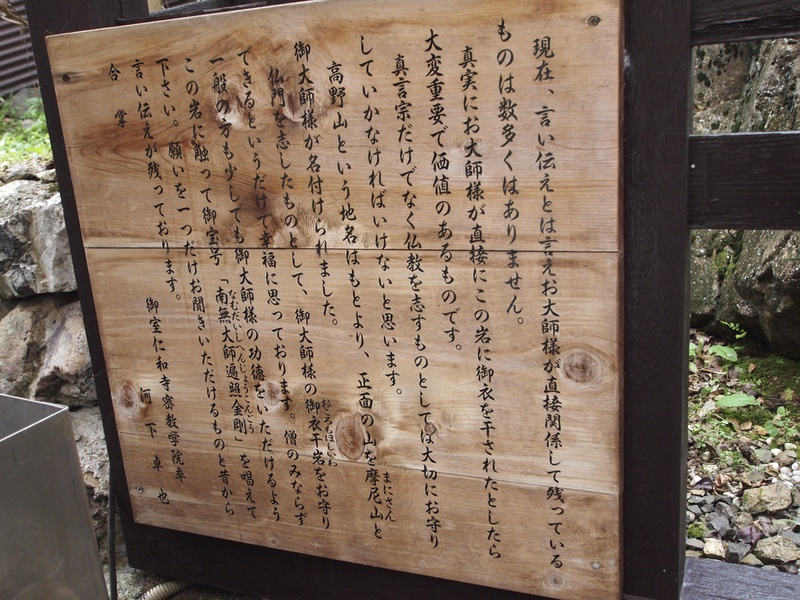

高野山の町並みを通り過ぎ、10分ほど車を走らせたところに「弘法大師御衣干岩」なるものを発見しました。

真偽のほどははっきりしませんが、ここは高野山ですので、然もありなんといったところ。

食事を摂ろうと町に戻り次のようなものを見つけました。

精進カレー。

普通のカレーと何が違うのか伺うと、肉類が使っていないのだとか。

ビーフカレー¥800と肉なしカレー¥900に悩みましたが、郷に入れば郷にしたがえ、精進カレーを選択します。

一見普通のカレーですが、確かに肉は入っていません。

薬膳のような風味も少ししました。

一緒に頼んだ生麩のまんじゅう「笹巻あんぷ」はもっちりして、とても美味しかったです。

高野山真言宗の総本山「金剛峯寺」(こんごうぶじ)を訪ねます。

しかしながら「総本山金剛峯寺」という場合、これは金剛峯寺だけではなく高野山全体を指すことになります。

平安時代のはじめ、弘法大師「空海」によって開かれた日本仏教の聖地は、「一山境内地」と称され、高野山の至る所・高野山全体が寺であると考えられてきました。

高野山全体における本堂というのは、壇上伽藍にある「金堂」がそれにあたり、高野山の重要行事のほとんどがそこで執り行われます。

この美しい「正門」(せいもん)は金剛峯寺の建物の中で一番古く、文禄2年(1593年)に再建されました。

昔はこの門を出入りできるのは天皇・皇族、高野山の重職だけだったそうです。

金剛峯寺の名は、『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経』(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)という経より空海が名付けたとされています。

門をくぐって右手に見える鐘楼は、金剛峯寺の前身「青巌寺」の鐘楼です。

現在の金剛峯寺は、明治初期に「興山寺」と秀吉が建てた「青厳寺」を合わせて改称したものとなります。

金剛峯寺の大きく突き出たここは、表玄関にあたる「大玄関」といいます。

大玄関も、正門と同じく天皇・皇族や高野山重職だけが出入りされました。

檜皮葺(ひわだぶき)の屋根の上には、「天水桶」(てんすいおけ)と呼ばれる防火用の雨水を溜める桶が置かれています。

空海の足跡をたどる四国のお遍路では締めくくりに、この金剛峯寺と奥の院を参詣することが慣わしとなっています。

空海は修行こそが真理への道であると、各地を遍路し、人々を救う旅に明け暮れました。

なので大師が長く当地に留まったとは思えません。

しかしその思いの根本は、ここに残されているように感じました。

~僕のおすすめ:高野山の美しい景色と、とても細やかなお話を載せてくださているブログを紹介します~

『クワウグワ記』

https://asamoyosi.wordpress.com

林間学校で行ったのを覚えています。他にも何度か行ったんですけど。私の代から、精進料理は無くなってカレーだったのを覚えています。肝試しなんかもしたんですが、良く許してくれてるんだなぁと思いました。

いいねいいね: 1人

林間学校で高野山とは渋いですね(笑)

僕も夜の奥之院に行きましたが、めちゃくちゃ怖いですよね。

生徒が一人、減ったり増えたりしてませんでしたか?

いいねいいね: 2人

あはは(笑)そうなってたら、先生たち青い顔してますよね!

霊感はないので、わからないですが、私に興味があるのかドアを開けて入って来た霊さんがおりました。悪い霊じゃないからおさせてあげてねぇと言われたことがありました(笑)

いいねいいね