「状況はどうだ」

「はい、随分矢を打ち込まれましたが、川が結界となってなんとか防ぎきっております。しかし…」

そう、分かっている。

時間の問題なのだ。

奴らはこの深い森の戦い方を熟知している。

夜討ち朝攻めの攻撃を受け、屈強だった我が兵たちの疲弊も極限に達している。

なんとか川の上流に、この中州を見つけて防御の砦とできたのは僥倖だった。

ここは四方を川が流れているので、敵が攻め込んで足を取られれば逆にこちらから矢を射かけられる。

広い河原も見晴らしが良く、不意打ちを得意とする奴らの戦法も無効にできる。

しかし、かと言って身動きできないのはこちらも同じ。

いずれ食料も尽きる。

交代で見張りを置き、睡眠が取れるようになっただけでもマシと言うものか。

「準備が整いました」

「うむ、できたか。儂は少し兄者と語り合う。一時ひとりにしてもらいたい。」

敵国であっても、なんと夜空の星は美しいものよ。

急ごしらえではあるが、こうして中州の真ん中に祠ができた。

志半ばに神去りたもうた我が兄イツセよ、畏み申す。

我らは随分と木の国の中にまで来ることができた。

焦がれ目指した大和まで、もう一息よ。

しかしその一息が、苦しくてな。

こうして兄者に神頼み申す次第よ…

「ウマシマジ殿、兵たちの傷は癒えましたか」

「だ、誰だ」

「登美家の者にございます。忍んで参りました」

闇が形を成したような男だ。

黒づくめということもあるが、気配がまるでない。

「約束の件はお守りいただけるでしょうか」

約束とは、先に送った使者が持ち帰った手紙にあった、大和統治をこの登美家と共に成し遂げるということ。

「ああ、願っても無い。必ずや大和をまとめ上げ、物部と登美家にますますの繁栄を築こう。

この中州に至ってからは、紀伊家の矢は届いていない。兵らの傷も、動けるくらいには回復しておる」

「それは良かった。ここからの道は少々厳しいものとなりますぞ。しかし我らだけが知る秘密のけもの道、敵に遭うことはありますまい。

火は焚いたまま、ここに残しておかれよ。闇夜のうちに急ぎここを離れましょう。

さあ、どうぞ我が足跡をおたどりください。無事大和まで案内仕りましょうぞ。」

そう言ってこの男は身を翻した。

黒い衣服は夜にたなびき、道を探るために手にした杖は、まるで三本目の足のように見えた。

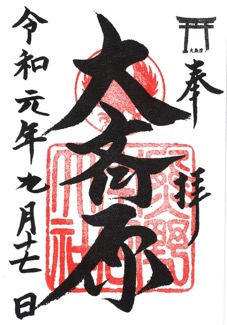

和歌山県田辺市にある「熊野三山」のひとつ、「熊野本宮大社」

その表参道の道路対面に、熊野の最大の聖地とも言える「大斎原」(おおゆのはら)はあります。

大斎原は熊野本宮大社の旧社地であり、熊野川・音無川・岩田川の3つの川の合流地の中洲にあります。

江戸時代までは橋が架けられず、参拝者は裾を濡らして川を渡り、あえて冷たい水にさらすことで身を清め、聖地に足を踏み入れる「濡藁沓の入堂」(ぬれわらうつのにゅうどう)が行われていました。

「蟻の熊野詣」と形容されるほど、多くの人が目指した熊野参詣の最終目的地が当地であったのです。

大斎原の少し手前に「産田社」(うぶたしゃ)があります。

ここの祭神は、「伊邪那美命」(いざなみのみこと)の荒御魂(あらみたま)。

大斎原参詣に先立って参拝することが好ましいようですが、大斎原を睨むように立つ当社は、本来出雲のサイノカミが祀られていたのかもしれません。

熊野本宮大社は、かつて大斎原にありましたが、明治22年8月の大水害がきっかけで今の地に遷座しました。

つまり大斎原は、熊野本宮大社の元宮なのです。

かつての大斎原は、今の熊野本宮大社の8倍の規模を誇ったと云われています。

およそ1万1千坪の境内に5棟12社の社殿が立ち並ぶ姿は荘厳で、神楽殿、能舞台、文庫、宝蔵、神馬舎などもずらりと並んでいたそうです。

残念なことに明治22年の大水害でそのほとんどが流され消失し、熊野権現12柱を祀った「上四社」「中四社」「下四社」「境内摂社・末社」のうち、上四社は現・熊野本宮大社で祀られ、残りは、今も大斎原の小さな石の祠で祀られています。

大斎原神域にかかる大鳥居は、日本一の高さを誇り、それは何と11階建てのビルの高さに相当する約34mに及びます。

手水で手口を清め、神域へと足を運びますが、

これより先は撮影が禁じられていました。

以前来た時はこのような看板があった記憶がないのですが、見落としていたのかもしれません。

Permit required for professional photography とあるので、営利目的でなければ良いのかもしれませんが、以前撮った写真は封印したいと思います。

この参道の先、中州の中心には小さな石の祠が二つ鎮座するのみ。

熊野本宮大社に遷座されなかった、熊野権現8柱を左に、元境内摂末社を右に祀ります。

大斎原は、熊野本宮大社の主祭神「家津美御子大神」(けつみこのおおかみ)が降臨した場所であると云われています。

一般には家津美御子大神はスサノオと同神であるという認識です。

富王家が伝える話では、熊野川を逆上って、その沿岸に上陸した物部「ウマシマジ」の一行らを待ち受けていたのは大和勢からの夜討ち朝攻めのゲリラ攻撃だったと云います。

眠れぬ夜を過ごす物部軍が這々の体でたどり着いたのは、見晴らしの良い中州でした。

安全を確保しやすく、防ぎやすかったその中州に、彼らはしばらく滞在することになりました。

中でも物部氏の親族と豪族はそのまま中洲に住みつき、そこに社が建てられ、名草で亡くなった「五瀬」を祀ったそうです。

つまりそれが熊野本宮大社の創建となり、家津美御子大神とはスサノオの子孫・五瀬である、ということになります。

後世に後白河院が撰述した『梁塵秘抄』の259番と260番は、熊野について次のように歌っています。

「熊野の権現は、名草の浜にこそ降りたまへ、若(和歌)の浦にしましませば、歳はゆけども若王子」

「花の都をふり捨てて、くれぐれ参るはおぼろけか、かつは権現御覧ぜよ、青蓮の眼を鮮やかに。」

「権現」とは、名草の地で若くして亡くなった五瀬のことであり、若王子とも呼ばれます。

「和歌の浦」とは、竃山を意味しているということです。

物部族や海部族のような「秦」系の人々にとって、川の中洲に社を建てるというのは、道教信仰の「蓬莱島の聖地」を意味します。

彼らはこの大斎原の地において、大祖「徐福」に見守られながら、ひとときの安らぎを得たのかもしれません。

進退窮まるウマシマジらの元に、やがて一羽の神の使いが舞い降ります。

漆黒の姿に三本の足があったと伝えられる「八咫烏」の導きによって、彼らは再び大和を目指していくのです。