高天原爾神留坐須

神漏岐神漏美乃命以知氐

皇親神伊邪那岐乃命

筑紫乃日向乃橘乃小門乃阿波岐原爾

禊祓比給布時爾生坐世留祓戸乃大神等

諸々禍事罪穢乎

祓閉給比清米給布登申須事乃由乎

天津神地津神八百万神等共爾

天乃斑駒乃耳振立氐聞食世登

畏美畏美母白須

– 天津祝詞「禊祓詞」 –

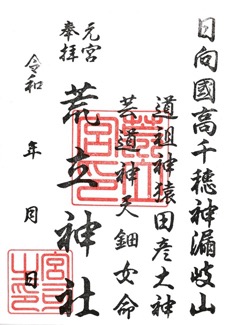

高千穂の神漏岐山のふもとに「荒立神社」(あらたてじんじゃ)があります。

荒立神社はニニギノミコトの道案内を務めたと記紀に記される「猿田彦命」(サルタヒコノミコト)と、彼に嫁いだ「天鈿女命」(アメノウズメノミコト)の夫婦神を祀っています。

近年では「夫婦円満」や「芸能」のご利益ありと高千穂通の人気のスポットになっています。

こちらの宮司さんは「猿田彦命」のメッセージを伝えることができるという噂で、お会いするのにいつも予約で一杯だそうです。

中には著名人も会いに来るという噂。

猿田彦…そう、サルタ彦、です!

興味深いのは、荒立神社の宮司家は「興梠」姓の方であり、当社は「興梠」一族の氏神として、祭祀されて来たと云います。

「興梠」姓は高千穂から阿蘇方面一帯に見られ、特にこの宮尾野地区で多く、当地は「こうろぎの里」「こうろぎの内裏」と呼ばれていたそうです。

荒立神社の境内に足を踏み入れると、里宮に訪れた時のようなノスタルジーを感じます。

この興梠という姓、それは「神呂木」(かむろぎ)に由来すると伝えられます。

神呂木とは「神漏岐」のことで、神社や神道流派によって多少違いがありますが、祭祀において最初に奏上する最も一般的な祝詞「天津祝詞」にその名が出てきます。

高天原に神留坐す(たかあまのはらにかむづまります)

神漏岐神漏美の命以ちて(かむろぎかむろみのみこともちて)

皇親神伊邪那岐の命(すめみおやかむいざなぎのみこと)

筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原に(つくしのひむかのたちばなのをどのあはぎはらに)

禊祓給ふ時に生坐せる祓戸大神等(みそぎはらひたまふときにあれませるはらへどのおおかみたち)

諸々禍事罪穢を(もろもろまがごとつみけがれを)

祓へ給ひ清め給へと申す事の由を(はらへたまひきよめたまへとまをすことのよしを)

天つ神地つ神八百万神等共に(あまつかみくにつかみやほよろづのかみたちともに)

天の斑駒の耳振立て聞食せと(あめのふちこまのみみふりたててきこしめせと)

畏み畏みも白す(かしこみかしこみもまをす)

「大祓詞」(おおはらえのことば)では更に濃い内容の祝詞が述べられますが、両祝詞の冒頭に登場する共通の神「カムロギ」。

それによると、国生みを成したイザナギ・イザナミの神を生んだ神がカムロギ・カムロミであると述べています。

つまり、「神呂木=神漏岐」という神は、イザナギ・イザナミより先に存在した、原初の男神となります。

興梠姓の方々は、当地にかなり古くから居た、一族の末裔なのです。

サルタ彦の声を聞く、興梠姓の宮司。

その古き一族が何処の血を引く者か、推して測るべしというところです。

また、高千穂に伝わる鬼八伝説では、「アララギ」という鬼八(キハチ)の里があったとされますが、これが「興梠」に通じるため、鬼八一族の末裔が興梠一族であると云われています。

であれば、 鬼八伝説は、天孫ニニギの孫である三毛入野命が、土着の一族である神呂木の一族を支配・征伐した物語となるのではないでしょうか。

境内には出雲の新年の神「大歳神」も丁寧に祀られていました。

神社裏は神漏岐山の裾野にあたり、そこにある広場はパワーの強い場所であると云われています。

立ってみると、確かにそう感じるような気が、しなくなくもなくもない。

本殿後ろの神漏岐山にある板木は、7回叩くと願いが叶うと云われており、その板木を巡る散策路が設けられていました。

鬼八とは何者なのか。

意外なところで、その姿を見かけました。

出雲の石見神楽に「道反し」(鬼がえし)という演目があります。

常陸(ひたち)の国、鹿島神宮の祭神で「武甕槌」(タケミカヅチ)の命(みこと)は、世界中を荒し廻った大悪鬼が日本に飛来し人々に危害を加えていると聞き、退治に向かいます。

現れた大悪鬼は、相手を言い伏せようとして掛け合いますが、遂には立ち会いとなり激しく戦うことに。

「秘術を尽くして戦ったが神の剣からは逃れられない、命だけは助けてください。」とついに鬼が降参します。

これに武甕槌は、「命を助けてやるから、今後は人間を食うのをやめて、九州高千穂の峰に有る千五百穂の稲穂(米)を食え。」と許したのでした。

この神楽の興味深いのは、大悪鬼ともあろうものが、武力に頼らず、最初は言葉で言い伏せようとするのです。

これはまさに出雲族の「言向け」る姿そのもの。

ただし彼は世界を荒らし廻って日本に来ていますので、出雲に定住した渡来人の可能性もあります。

石見地区は出雲の西方に位置し、支那秦国から渡来した海族の居住区と重なります。

それもあってか、石見神楽の内容は、「大蛇」(おろち)に代表される大和寄りの、記紀に沿った演目が目立ちます。

その中で「道反し」(ちがえし)は、鬼が降参し許されると言う形で終わり、鬼を殺さずに道の途中から反すのでその名が付けられています。

また「峰は八つ谷は九つ音にきく、鬼の住むちょうあららぎの里」と語られ、この鬼があららぎの里の鬼八であることが分かるのです。

高千穂でも、鬼八は二上山に天降った神と伝えられていました。

石見地区に伝わる神楽を繋げれば、鬼八は出雲から移住した王族もしくはそれに近しい者であることが窺い知れます。

鬼は支那渡来系の一族が、まつろわぬ者に好んで使う蔑称。

そして八は、出雲の聖なる数字でもありました。

高千穂で鬼八は、表向きは乱暴狼藉者として伝えられています。

しかし、こと民間の伝承に至っては、彼は山里に稲作をはじめとする様々な文化を伝え、阿蘇から矢部、高千穂一帯の村民に慕われた、そして由緒ある祖母山の姫を妻に迎えた古代高千穂の主であったように伝えられていました。

ここ高千穂にも、支配者によって歴史から隠された、優しき王国があったのです。