伊豫豆比古命神社を訪ねてみて、愛比売のことはなんとなく分かりました。

がそれは僕が違和感を感じていた常世織姫事件の真相には応えていません。

すると写真を撮っている僕に話しかけてくる地元の方がいらっしゃいました。

「神社がすきとね」

「大好きです!ここの伊豫豆比売ってどんな女神様だったのでしょうね」

瀬織津姫に繋がる線は、あとは伊豫豆比売に賭けるしかない、そう思って何かヒントでもあればと尋ねてみました。

「ここに伊豫豆比売はおらんけん、日尾八幡にいってみ」

「は?なんですと??」

博多弁ではなかったですが、そんな感じの会話を交わしました。

何を言っとるんじゃいこのおっさんは、と思いつつも日尾八幡神社に足を向けてみました。

愛媛県松山市に鎮座の「日尾八幡神社」(ひおはちまんじんじゃ)、思ったよりもなかなか立派な神社です。

当社は日王山の中腹に鎮座しており、古くは久米八幡宮と称したが、鎮座地に因んで日王八幡と称するようになり、その後、日尾八幡宮と改めたと伝えられます。

日王…ひょっとして白王の可能性はあったりはしないのだろうか。

随神門の横には、おっと物部イクメさんがいらっしゃいます。

豊と越智はこの人に恨みを抱いているはずですが。

見つめ合う二人。

社伝によれば、天平勝宝4年(752)孝謙天皇の勅により、当国の僧・慧明が宇佐八幡宮より御分霊を勧請し、久米八幡浄土寺と号したとのこと。

応永年間(1394~1428)に火災で社殿・旧記等は悉く焼失したが、永享年間(1429~1441)河野氏によって再建されたといいます。

随神門の先は、極渋の石段。

参道石段脇にある黒田霊社は加藤嘉明の家臣・黒田九郎兵衛を祀ります。

あとは奈良原神社や、

王杉谷金比羅大権現神社が鎮座していました。

着てきたアロハシャツがしっとり塩味を醸し出す頃、本殿到着です。

祭神は西玉殿に

「品陀和気命」(ほんだわけのみこと、応神天皇)

「帯仲日子命」(たらしながつひこのみこと、仲哀天皇)

中玉殿に比売神として

「多紀理毘命」(たぎりひめのみこと)

「狭依毘売命」(さよりひめのみこと)

「多紀都毘売命」(たぎつひめのみこと)の宗像三女神

東玉殿に

「大帯姫命」(おほたらしひめのみこと、神功皇后)

西玉殿側玉殿に

「健内宿禰命」(たけうちすくねのみこと)

を祀ります。

いわゆる八幡系によくある顔ぶれ。中玉殿に比売神は豊玉姫を隠しているのだと思われますが、市杵島姫が狭依毘売の名で祀られているのは面白い。

そしてさらに中玉殿に

「伊予比売命」(いよずひめのかみ)と

「饒速日命」(にぎはやひこのみこと)

東玉殿側玉殿に

「猿田毘古大神」(さるたひこのおおかみ)

を祀ります。

この伊予比売命が、伊豫豆比古命神社で祀られる伊豫豆比売のことであり、伊予比古命と夫婦の神となります。

ところが、伊豫豆比古命神社では仲良く夫婦で祀られていたものが、日尾八幡神社では夫の席に別の男が!その間男は饒速日、さす徐福です。

出雲や佐賀に現地妻をもうけたばかりか、人妻にも手を出していたとは!うらやまがすぎる!

これは盛大に慰謝料を請求せねばと由緒を調べてみたら、そうではないことが分かりました。

伊予比古と伊予比売は、往古はともに久米郡神戸郷古矢野神山に鎮座していたのだと伝えられていました。

しかしある時、水害によって社殿が崩壊したため、平井谷村明神ヶ鼻に遷座されたということです。

ところが、この夫婦神を襲う不幸はこれにとどまりません。

延喜17年(917年)に再び水害があり、なんと御神体が洪水とともに流れ出てしまったのです。

幸い伊予比古の御神体は天山村の縦淵に流れ着き、居相村に遷されて伊豫村大明神として祀られ、今の伊豫豆比古命神社となったということです。

伊予比古が舟山の津に辿り着いたので、伊豫豆(津)比古になったのでしょう。

時を経て妻の伊予比売の御神体が日瀬里村の龍神淵で引き上げられたそうです。

そして比売の御神体はなぜか伊豫豆比古命神社に送られず、久米八幡宮に合祀され、今に至るということです。

若い二人に何があったのか、天災のあとは引き離され、若妻の横にはなぜか知らぬ徐福が座っているのです。

このようなことがあってか、旧暦1月8日の夜、日尾八幡神社の神輿は岸村へ、伊豫豆比古命神社の神輿は土居村へ、隣り合う村の薬師堂へ渡御していたといいます。

この渡御は、日尾八幡神社は廃されましたが、伊豫豆比古命神社では椿祭の「おしのびの渡御」として現在も続けられています。

また明治の頃までは日尾山の頂上と伊豫豆比古命神社で同時に火を灯して「合わせ火」をする行事があったとのことです。

思うに、宇佐家伝承の常世織姫が夫も子供もありながら、豊彦に拉致され子を儲けさせられたという話は、豊家と越智家の断絶を謀った何者かが、この伊予比古・伊予比売の悲劇をうまく引用して伝承に被せたのではないでしょうか。

それほどまでに豊家と越智家は一心同体というか、一蓮托生というか、ぴったり寄り添って祭祀しあっている印象が僕には強いのです。

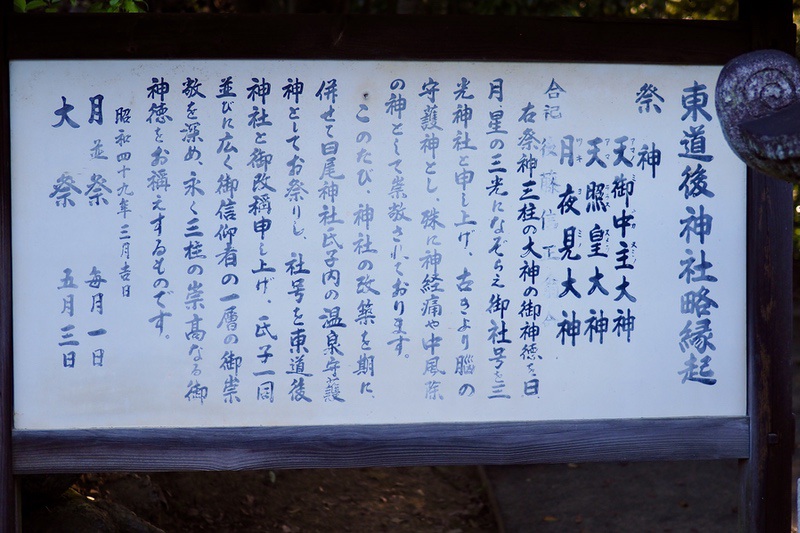

最後に気になったのが境内の「東道後神社」、

祭神は「天御中主大神」「天照皇大神」「月夜見大神」。それに合祀として後藤信正翁命。後藤信正って誰じゃい、と調べてみたら、久米村酒造業の長男で南道後温泉郷功労者、旧久米村村議、村長歴任、実業家、そんな感じの人でした。明治から昭和にかけてのひとですが、えっ、そんな新しい人でも神になれるの?と思っちゃいました。

それはさておき、主祭神3柱は日、月、星の三光になぞらえているそうです。天御中主って北極星なのかな。