「山宮浅間神社」(やまみやせんげんじんじゃ)に参拝しました。

山宮浅間神社は、静岡県富士宮市山宮にあり同じく富士宮市に鎮座の「富士山本宮浅間大社」の元宮として知られます。

参道脇に道祖神発見。

道祖神を見かけると、ほっこりします。出雲ですねぇ。

富士氏が記した『富士本宮浅間社記』によると、大同元年(806年)に平城天皇の命により、坂上田村麻呂が当地から富士山本宮浅間大社の現在の位置に遷座したとあり、元宮を謳う根拠となっています。

さらにこの社記には、垂仁天皇3年の時に当社はもともと、富士山麓の山足の地にて(随時、適所を選んで)祭祀されていたものが、景行天皇の時代、日本武尊が東国遠征の途中、駿河国で賊徒の攻撃に遭い、富士の神(浅間大神)を祈念し窮地を脱することに成功した。日本武尊はその神の恩恵から富士大神を祀ることとし、当地に磐境が設けられ祀られることとなったと記されます。

まあ、ヤマトタケル云々の話は眉唾だと思いますが、自然神(古代神)信仰の原型が、ここにあると思われます。

参道の途中、神域との境界に建つ建物は籠屋で、社務所を兼ねています。

山宮浅間神社で祭儀を執り行った大宮司以下の神職や社僧が一夜参籠する場所で、現在のものは昭和8年に建てられました。

籠屋を出てすぐのところと、奥の石段の手前にある二つの石。

僕は最初、お百度石かと思いましたが、これは富士山本宮浅間大社にもあった、山宮御神幸で神の宿った鉾を休めるための「鉾立石」でした。

「山宮御神幸」は、本宮浅間大社と山宮浅間神社を往復する神事であり、古地へ神を里帰りさせるために行うものとされます。

いよいよ山宮浅間神社の祭祀場に至りますが、この石段のある丘は、実は溶岩流の先端部となっています。

国土交通省国土地理院の地図で、左下の鳥居の部分が山宮浅間神社です。

西暦400年~600年、標高2700m付近に位置する火口列(割れ目)から噴火し、流出した溶岩流は「青沢溶岩流」と呼ばれます。

この青沢溶岩流の末端に鎮座するのが山宮浅間神社なのです。

富士山は紀元前200年頃以降は山頂噴火は起きてなく、山腹の割れ目から噴火をするようになりました。

そうして大いなるエネルギーと共に、周囲一帯を焼き尽くした青沢溶岩流塊の上に、畏怖と鎮静の願いを込め、ここに祭祀場を設けたのです。

山宮浅間神社に拝殿や本殿はありません。

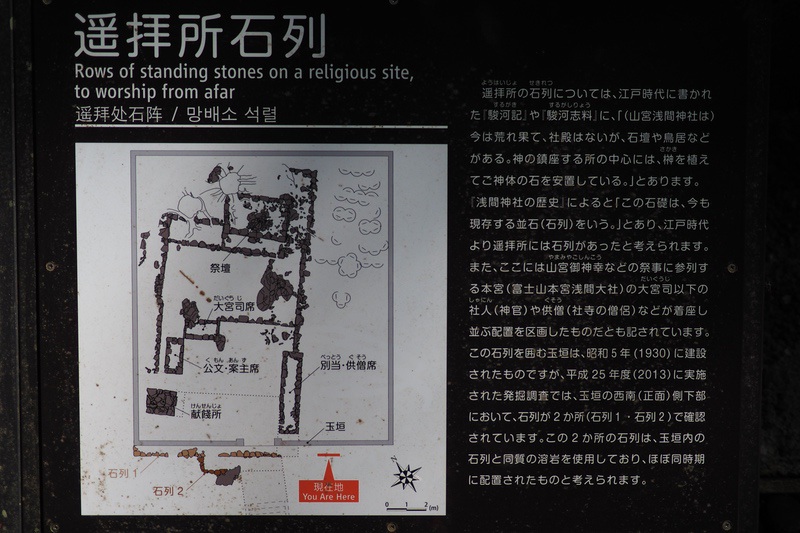

南北約15m、東西約8mの長方形の敷地に、30~40cm程の溶岩を用いて石列が組まれているだけの聖地です。

富士山を拝む方向に祭壇が位置し、祭壇に向かって左側に祭儀を行う際の大宮司席、公文・案主席、献饌所が、向かって右側に別当・社僧席が設けられています。

このような、石を組んで神が降臨する依代を設ける古代信仰は、磐境祭祀(いわさかさいし)と呼ばれます。

また、内部の石列は、主軸が富士山方向に向いていました。

神体である自然の造形物を直接遥拝する、原始の祭司形態。

石塁下からは祭祀に用いられたと思われる土師器が出土しており、それらから12世紀~15世紀、もしくは後の時代に築造されたものと推定されます。

祭神は「木花之佐久夜毘売命」、別称を「浅間大神」とも呼ばれますが、擬人化された神格が与えられたのは後世のこと。

本来は間近で見てはならない畏怖の存在、死と生の恵みをもたらす大いなる古代の神を祀った痕跡が、ここに残っていることになります。

「山宮御神幸」は春と秋に行われていたといいます。春秋の祭りを行うのは、出雲族の慣わしでした。当地に古い神を祀ったのは、出雲族だったのでしょうか。

ちなみに山宮浅間神社には、「何度も本殿を建立しようとしたが、その度に災害が起きて建てられなかった」という伝承もあり、山中諏訪神社の「鳥居を立てようとしたら、その度に雷が落ちた」という話に似ている気がします。山中諏訪神社では、くだらない誹謗中傷に利用されていましたが、もともとは原始の祭祀を忘れないための言い伝えだったのかもしれません。

本宮は人で溢れていましたが、富士山信仰の大元であり、古代神の片鱗に触れることのできる希少な聖域、それが山宮浅間神社なのではないでしょうか。

浅間参りでここを外すと、その神意を見誤りかねないとさえ、思えたのでした。

🐥磐境祭祀の真骨頂、原始の祭祀の真髄…♬いわさかいわさか〜🦑浅間参りでここを外すと、その神意を見誤りかねないとさえ思えるいわさか祀り🐤(?)

いいねいいね: 1人

わっしょいいわさか\(^o^)/

いいねいいね: 1人