天照大神が天岩戸に入られたとき、岩戸の前で神々の踊りが始まり、ある神が弦楽器を奏でると、弦の先に鷲が止まった。

多くの神々が「これは世の中を明るくする吉祥を表す鳥だ」といって喜び、この神の名として鷲の字を加えて、天日鷲命とされた。

天日鷲命は、穀・麻を植え、製麻、製織の諸事を創始したが、特に天照大神の岩戸隠に際し、白和幣(しらにぎて)を作り神々と共に祈り、天岩戸開きに大きな功績をあげた。

その子孫は忌部氏と称し、中臣氏と共に国家祭祀の礼典を司さどったと云う。

徳島県美馬郡つるぎ町、そこの御所平と呼ばれる場所に「御所神社」(ごしょじんじゃ)は鎮座しています。

グイグイ、車で山を登って来たら、白龍のような雲が、山から立ち昇っていました。

神社参道入口に立つ、吉良のエドヒガン桜は名物のようです。

桜が咲く頃は、さぞ見事なものでしょう。

この御所神社ですが、扁額には「忌部奥社」と銘打っています。

祭神は「天日鷲神」(あめのひわしのかみ)で、『日本書紀』や『古語拾遺』に登場する阿波国の開拓神です。

穀麻を植えて紡績の業を創始した阿波忌部氏(あわいんべし)の祖神とされます。

また、『先代旧事本紀』の「国造本紀」には、神武天皇の御世に天日鷲命を伊勢国造に定めたと伝わる一方、『伊勢国風土記』逸文には、神武天皇が天日別命を伊勢国に遣わし、伊勢津彦を平定したとされています。

忌部神社は天皇即位の大嘗祭に際して、阿波忌部の末裔とされる三木家が育てた麻を元に、麁服(あらたえ)を調進する神社であるとのことです。

当社の創建は不詳ですが、忌部氏の後裔氏族、三木氏(みき)が奉斎したもので、同氏が式内名神大社の忌部神社を分祀したものではないかと考えられています。

しかし当の御所神社はこれに異議があるようで、当社こそが忌部神社の大元であるというのが、扁額にあった「忌部奥社」の主張するところなのでしょう。

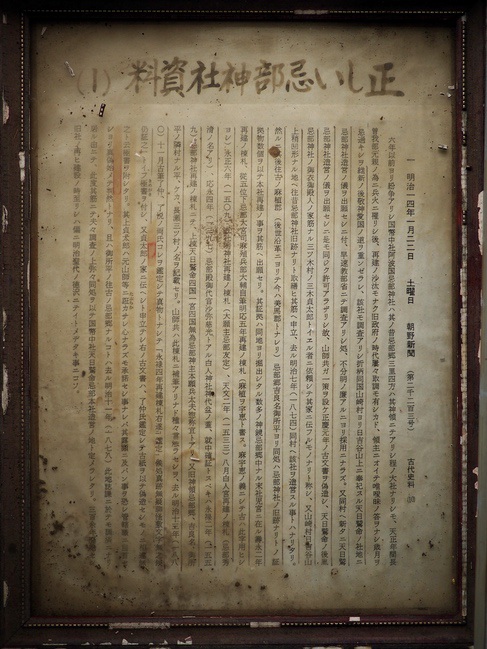

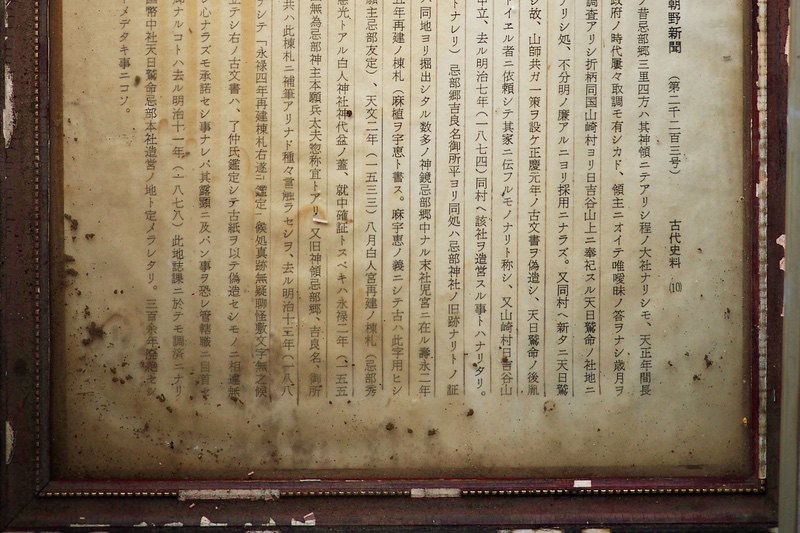

社碑によると、天日鷲命を奉祭する忌部族、即ち徳島県民の祖神を祭り、古来阿波の国の総鎮守の神社として、平安時代の延喜式内社に官幣大社と列せられた忌部神社こそ当社であり、四国随一の格式の大社として四国一ノ宮と称せられたとのこと。

しかし当神社は、中世以降の兵火、あるいは弾圧による社領の没収、御供料の廃絶により神社の呼称の改名することとなり、久しく社地の所在が不明となったため、社地の論争の原因となったと綴られています。

明治政府発足後、祭政一致の制により神社を国家の宗祀とするため、明治4年(1871年)、忌部神社を国幣中社に列することになりました。

これに各地から社地の名乗り出があり、忌部本宮を巡り、社地争いが続くこととなります。

明治7年12月に、麻植郡山崎村が社地とされましたが、明治14年1月に、当美馬郡西端山村吉良の御所平が忌部神社の所在地と定められ 、祭典が行われました。

た。

これに山崎忌部神社が反発し、太政官はその妥協策として、全く別の、徳島市二軒屋町に社地を定める通達を出し、当御所神社は旧社地として保存されることになりました。

現在、御所神社は徳島市の忌部神社の摂社となっています。

しかしまあ、実際訪ねてみると、景色こそ素晴らしいものの、境内もさほど広くなく、実に簡素な神社です。

元宮とか、奥社という雰囲気は、残念ながらあまり感じません。

忌部一族の古代磐座祭祀場だったという話でしたが、これは見当違いかと、早々に山を降りてしまいました。

しかしどうやら、御所神社は200mほど遷座されたもののようで、この先の山中の旧跡地に、立岩の磐座があるようなのです。

まいりました。まあよくあることですが、これでまた徳島に行く理由ができました。

最後に

諏訪にアラハバキを持って来れるのも阿部

そうすると、北九州から青森まで阿部

アレ?日本統一www

記紀服属という立場を取れば正に四国から始まってると言っても責められない歴史になると、書いてて気づきましたww

いいねいいね: 1人

アメちゃんが阿部ちゃんかは分かりませんが🤣阿部勢力が全国的にあったというのは、納得です。大彦はイケメンで子種もたくさんなので、日本の後半はアベ王国だったのかもしれません。しかしそれならそれで、アベ族の気配が抑えられ気味なのも気になりますね。表立ってはマズかったのでしょうか。

いいねいいね

narisawa110

ヒントというか、答えは先生の回られた千葉の安房神社の所に書いてあったというか

引用

古代に安房地方に濃密に分布したのは「膳大伴部」(かしわでのおおともべ)であったとされています。

とあります

千葉の安房と、四国の阿波に共通性があればと思っていたら、あっさり同じ氏族名が出ていたと

弥彦神社も物部色を纏ってる印象がありますので、大彦系は比較的表向きは隠してあるんじゃないかと

あとは物部氏の子孫を名乗ったのが原因で、連になってしまったからというのもあると思います

日高見(東日本)は、西の端が四国なのかもしれませんね

いいねいいね: 1人

つづき

阿部系にホヒを加えると、全ての神様を四国に持って来れますね

更には忌部神社が陰陽師にもなれますし、長野の安曇の領域が隣が安房でも喧嘩しなさそうでし、南部の美濃や飛騨王朝とも接していてもさほど問題にならなそうだし、阿智=越智でも平和が来そう

きっと関西のアメちゃんの語源も阿部ちゃんに違いない

よし、この路線でいこう

いいねいいね: 1人

narisawa110

先生のお陰で私は一つの結論に至りました

阿波は南北で異なる勢力があったと思われ、阿波国造はwikiると、大伴、膳が出てきて、更には出雲国造と、武蔵か秩父国造と同系とあります

つまり、ホヒ系統を取り込んでる、関東出雲系の家と全く同じなんです

つまり、阿部

こうすると、布施神社が一つだけ吉備領域にあるんですが足跡に矛盾が出なく、銅鐸を埋めた後なら三角縁神獣鏡を北部九州に運べるし、宮地嶽古墳の社家が阿部でもおかしく無くなるし、志賀島の東の相島が、かつてアヘ島となってもおかしくはないし、安曇氏も邪魔になりません

何しろ関東安房の神社が膳の系図になっていても、突然に弓削や忌部を名乗れるようになります

阿波は銅鐸がたくさん出ますが、聞く銅鐸になると半分になります

https://doutaku.yayoiken.jp/d-syutsudosuu.html

更にもう一つの阿波である長国国造は事代主系

オノコロ島が淡路島だとすると、最初に生まれたのがヒルコで、えびす→事代主です

やっぱり四国の歴史は東出雲王家と越智族の歴史で、その後に阿部氏や同形の吉備

忌部氏の独立は八色の冠位後に正式に宿禰になっています

忌部氏の正体は、阿波における太田氏のような分家勢力と見ました

いいねいいね: 1人

粟嶋、淡路島・・

そういう読み方で見れば、確かに阿波は事代主系ですよね

いいねいいね: 1人

四国も二王制だったのではないでしょうか。富家と郷戸家、阿波家と越智家とか。

いいねいいね