意宇(おう)と号(なづ)くる所似(ゆゑ)は、国引き坐(ま)しし八束水臣津野命(やつかみづおみづぬのみこと)、詔りたまひしく、

「八雲立つ出雲の国は、狭布(さぬの)の稚国(わかくに)なるかも。初国(はつくに)小く作らせり。故(かれ)、作り縫はな」

と詔たまひて、

「栲衾志羅紀(たくぶすましらき)の三埼(みさき)を、國の餘(あまり)ありやと見れば、國の餘あり」

と詔りたまひて、童女(おとめ)の胸鋤(むねすき)取らして、大魚(おふお)の支太(きだ)衝(つ)き別けて、波多須々支(はたすすき)(幡薄)穂振り別けて、三身(みつより)の綱打ち挂(か)けて、霜黒葛(しもつづら)繰(く)るや繰るやに、河船(かはふね)の毛曾呂毛曾呂(もそろもそろ)に、

「國來(くにこ)、國來」

と引き來縫へる國は、去豆(こづ)の折絶(おりたえ)よりして、八穂米支豆支(やほしねきづき)(杵築)の御埼(みさき)なり。かくて堅め立てし加志(杭)は、石見国と出雲国との堺なる。名は、佐比賣(さひめ)山、是なり。

亦、持ち続ける綱は、薗の長濱、是なり。

亦、

「北門(きたど)の佐伎(さき)の國を、國の餘ありやと見れば、國の餘あり」

と詔りたまひて、童女の胸鋤取らして、大魚の支太衝き別けて、波多須々支穂振り別けて、三身の綱打ち挂けて、霜黒葛繰るや繰るやに、河船の毛曾呂毛曾呂に、

「國來、國來」

と引き來縫へる國は、多久(たく)の折絶よりして、狭田(さだ)の國、是なり。

亦、

「北門の良波(よなみ)の國を、國の餘ありやと見れば、國の餘あり」

と詔りたまひて、童女の胸鋤取らして、大魚の支太衝き別けて、波多須々支穂振り別けて、三身の綱打ち挂けて、霜黒葛繰るや繰るやに、河船の毛曾呂毛曾呂に、

「國來、國來」

と引き來縫へる國は、宇波(うなみ)の折絶(たえ)よりして、闇見(くらみ)の國、是なり。

亦、

「高志(こし)の都都(つつ)の三埼を、國の餘ありやと見れば、國の餘あり」

と詔りたまひて、童女の胸鋤取らして、大魚の支太衝き別けて、波多須々支穂振り別けて、三身の綱打ち挂けて、霜黒葛繰るや繰るやに、河船の毛曾呂毛曾呂に、

「國來、國來」

と引き來縫へる國は、三穂の埼なり。持ち引ける綱は、夜見嶋(よみのしま)なり。固堅め立てし加志(かし)は、伯耆國なる火神岳(ひのかみのたけ)、是なり。

「今は國引き訖(を)へつ」

と詔りたまひて、意宇杜(おうのもり)に御杖(みつゑ)衝き立てて「意恵」(おゑ)と詔たまひき。故、意宇(おう)と云ふ。

『出雲国風土記』(意宇郡)

島根県松江市新庄町の「久良弥神社」(くらみじんじゃ)、出雲國の闇見の国(くらみのくに)を訪ねてきました。

近年に道が整備される以前は、参拝が困難であったと聞く当地ですが、訪ねてみると、なんと心地よい場所なのかと感嘆しました。

道は整備されたと言っても、舗装されていない土の道で、道幅もさほど広くありません。

ずいぶんスタイリッシュな狛犬がいるなと思ったら、

笑いすぎて、顎が外れてしまったようです。

闇見の国とは、出雲の国引き神話で、「北門の良波」(よなみ)の地を引っ張って来て、くっつけた場所になります。

国引き神話(くにびきしんわ)は、『古事記』や『日本書紀』には記載されておらず、『出雲国風土記』の冒頭、意宇郡の最初の部分に書かれている神話です。

八束水臣津野(やつかみずおみづぬの)は、西出雲王家・郷戸家(ごうどけ)の人で、出雲王国6代大名持(主王)です。

彼は「八雲立つ出雲の国は、幅の狭い布のような、未だ整わない国である。国の初めは小さく作られたが、それでは、作り縫って大きくしよう」と宣言しました。

まず、「志羅紀(しらき/新羅)の三埼(みさき)を、国の余りがないかと見れば、余りがある」と言って、童女(おとめ)の胸のような鋤(すき)を手に取って、大魚の鰓(さだ/えら)を衝くように土地を断ち離して、三本縒り(より)の強い綱を掛け、霜枯れた黒葛(つづら)を繰るように、たぐり寄せ、たぐり寄せ、河船を引くようにそろりそろりと「国来(くにこ)、国来」と引いて来て縫いつけた国は、去豆(こづ)の折絶(おりたえ)から八穂米支豆支(やほしねきづき)の御埼(みさき)である。

そしてこの国を繋ぎ固めるために立てた杭は、石見国(いわみのくに)と出雲国との堺にある佐比売山(さひめやま)がこれである。

またその引いた綱は、薗の長浜(そののながはま)がこれである。

また、「北門の佐伎(さき)の国に余りがある」と言って土地を断ち離して、「国来、国来」と引いて来て縫いつけた国は、多久(たく)の折絶から狭田(さだ・佐太)の国がこれである。

また、「北方の良波(えなみ)の国に余りがある」と言って土地を断ち離して、「国来、国来」と引いて来て縫いつけた国は、宇波(うは)の折絶から闇見(くらみ)の国がこれである。

また、「高志(こし)の津津(つつ)の三埼に余りがある」と言って土地を断ち離して、「国来、国来」と引いて来て縫いつけた国は、三穂(みほ/美保)の埼である。

持って引いた綱は夜見島(よみしま)、繋ぎ固めるために立てた抗は、伯耆国(ほうきのくに)の火神岳(ひのかみのたけ/大山)がこれである。

そうして「今は国引きを終わった」と言って、意宇社(おうのもり)に杖を突き立て、「意恵」(おえ)と言った。それで、意宇という。

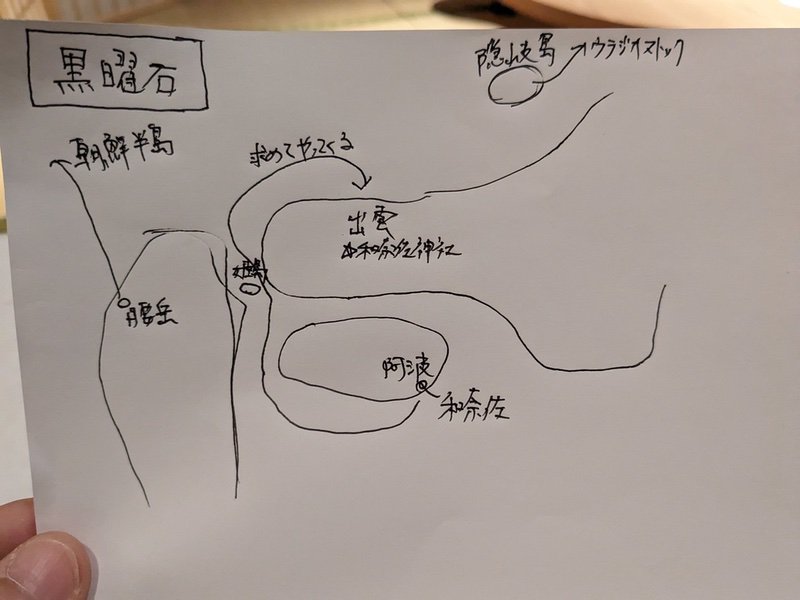

これを図にすると、こんな感じです。

オミヅヌさんは、新羅の余った土地を引き寄せ、佐比売山につなぎ止め、綱は薗の長浜になって、杵築の岬ができた。

北門の佐伎国の余りを引いて縫いつけ、佐太の国ができた。

北方の良波国の余りを引いて縫いつけ、闇見の国ができた。

高志の余った土地を土地を引き寄せ、火神岳につなぎ止め、綱は夜見島になって、美保の岬ができた。

そんで国引きが終わって、杖を突き立て、「おえ”~」と言ったから、そこは意宇というようになったということです。

風土記というのは、古事記・日本書紀に忖度して書かれている部分も多いので、注意が必要です。

ただ、真実も含まれている場合があり、また、真実への手がかりとなる内容もあるものです。

旧家によると、オミヅヌは、郷戸家に養子に迎えられた人であったと伝えられています。

鳥取市気高町八束水の姫路神社が、彼の生家であり、この神社は、彼の母である天之都度閇知泥 (あめのつどへちね)と関係があると云われています。

オミヅヌの国引き神話は、出雲王国が”事向け”(ことむけ)や婚姻関係によって王国領を広げていった史実を、神話化したものだと考えられます。

しかしそれはオミヅヌ以前に、すでに成し遂げられていたのではないかと思います。

婿入りして来た彼は、出雲国風土記を創作する上で、利用しやすかったということでしょうか。そもそも歴史書で神話化された話を載せている時点で、真実を隠す(誤魔化す)意図がそこにあったのだと察することができます。

さて、この久良弥神社は、創祀年代は不詳。式内社・久良弥神社に比定される古社で、同じく式内社である同社坐「波夜都武自別神社」(はやつむじわけじんじゃ)を合祀するとあります。

祭神は「闇於加美神」(くらおかみのかみ)と合祀した神の「速都牟自別神」(はやつむじわけのかみ)。

闇於加美神は『古事記』に、イザナギがカグツチの首を刎ねた時に、 その剣の柄に集まった血が手の指の股から滴って生まれた神として闇御津羽神(くらみつはのかみ)と共に記されます。

また、闇龗(くらおかみ)として、高龗(たかおかみ)と共に対になる神であるとか、同神であるとか言われる神でもあります。

いわば水の神・龍神であるわけですが、これは一説には風神である志那津比古の荒御魂とされる合祀神の速都牟自別神が、風神としての性質を帯びているが故に、後に主祭神は水神であるとした可能性が示唆されています。

実の所、祭神は明確でないようで、明治期に書かれた『神社明細帳』では「豊受媛神」(とようけひめのかみ)とあり、また『雲陽誌』では「都留支日子命」(つるぎひこのみこと)と「倉稲魂神」になっているそうです。

当地は、中海と宍道湖の間にあり、南に嵩山の山塊、北には島根半島の山塊の中心が東西に連なる場所にあり、水に恵まれ、農地が広がる場所でもあります。

なので水を支配するクラオカミが祀られるのは理に適っているとは思いますが、僕は祭神候補の一人、ツルギヒコの存在が気にかかります。

都留支日子は記紀には登場せず、『出雲国風土記』の島根郡「山口郷」の由来に記される神です。

“山口郷里。郡家の正南四里二百九十八歩の所にある。須佐能袁(すさのお)命の御子、都留支日子命がおっしゃられたことには、「わたしが治める山口のところである。」とおっしゃられて、だから、山口という名を負わせなさった”

この山口郷は、久良弥神社の西側宍道湖寄り、現在の島根大学一帯あたりだとされますが、久良弥神社の南側背後の嵩山に祀られる神が都留支日子であり、闇見の国を治めた王であったのではないかと想像します。

ところで、あえて神話化して曖昧に伝える国引き神話ですが、これは出雲王国誕生初期には、島根半島は折絶を境とした4つの別種族が定住する国があったということを示しているのではないでしょうか。

「折絶」(おりたえ)とは、褶曲(しゅうきょく)や断層、侵食によってできた地形の窪みのことであり、それを国境として平和的にそれぞれの長が国を治める姿があったと見ることができます。

オミヅヌが引っ張って来た元土地というのが、そこに移住して来た者たちの故郷を指しており、そうであれば、沼川姫がなぜ佐太神社ではなく、美保関に館を構えたのかの説明にもなります。

問題は、「北門」という場所がどこを指すのかという点ですが、これを諸説の中から隠岐島と推定すると、佐伎国を隠岐道前、良波国を隠岐道後とすることができます。

ここでなぜ、北門が隠岐島なのか、という点ですが、そこに思い至ったのは、最近密に情報交換をさせていただいている「あんでぃ」さんのこんな資料からでした。

出雲には、阿波由来の聖地がいくつかあり、僕らが想像するよりも早い段階で阿波族が出雲に来ていたのではないかという話になった時のことです。

この阿波族の経路には「黒曜石」が絡んでいるのではないかということに話が盛り上がりました。

黒曜石(こくようせき)は、火山岩の一種で、天然ガラスと表される石です。

外見は黒く、ガラスとよく似た性質を持ち、脆いという欠点はあるが、割ると非常に鋭い破断面(貝殻状断口)を示すことから、先史時代より世界各地でナイフや鏃(やじり)、槍の穂先などの石器として長く使用されてきました。

古事記の国生み神話ですが、おのころ島に降り立ったイザナギとイザナミは、淡路島、四国、隠岐島、九州、壱岐島、対馬、佐渡島、本州と島を生むわけですが、これはドラヴィダ族とは別ルートで、日本にたどり着いた一族が、たとえば黒曜石を求めて、勢力を広げていった痕跡を伝えるものではないかと考えることはできないでしょうか。

つまり、黒曜石を求めて隠岐島にたどり着いた阿波族は、そのまま島根半島にも定住した。そこへ製鉄民族のドラヴィダ族がやって来て、先住者らは彼らの技術を歓迎した。

生活必需品としての黒曜石は、やがて出雲族の作り出す鉄に置き換わり、半島の各国も出雲王国領傘下に入ることになった、とか。

妄想の域を出ない考察ではありますが、そうであれば、都留支日子の「ツルギ」は、四国霊峰の剣山のそれであり、聖地に時折見られる「鶴」(ツル)と「亀」(ギ)を意味しているのかもしれません。

この久良弥神社の境内の中で、一際樹勢のよい斎の木の存在感は目を見張るものがあります。

先日雨だったせいか、大樹の上からは、日の光を浴びた水の雫がマナのようにしたたり落ちていました。

ここは闇見というが、なんと清々しい場所でしょうか。

謎深く、ミステリアスであり、素晴らしい聖地です。

しかしつい見過ごしてしまいそうになる、この石は一体何なのでしょうね。

最後の写真ですが御柱ってこれを大きくしたものだったりして

四国の阿波族が諏訪に建御名方を持ち込んだのって、守屋の血筋からすればありうる気がしてきました

あと、秋葉街道沿いの大鹿村ではミナカタが南から諏訪に行ったと言う変わった伝承があります

出雲の人たちが移動する時は専門の穢れを扱える忌部氏さんたちを同伴して行った様な気がします

神社の元はもしかしたら忌部氏が作ったのかもしれないなと最近考え始めました

いいねいいね: 1人

おお、おおー、そうかもですね!

そうだったら面白いですね!

忌部は富家の親戚なのは間違いない、と先生はおっしゃってました。

しかし親戚ということは、何某かの一族が、富家から嫁をもらったとか、そんな意味ですよね。

その何某かとはどこなんでしょう?

僕は阿波(越智)ではなかったか、と思っています。

いいねいいね