「菊はおるか」

「はい、ここに」

部屋の戸が静かに開き、精悍な男が顔を覗かせる。

「氏男さま、お帰りになられたのですね」

「ああ、今しがた周防から戻った。そなたの顔が見たくて、一番にここに寄ったのだ」

氏男さまは、大きめの箱のような物が入った風呂敷包みを手に、部屋の中に入って来て、私の前にお座りになった。一段と褐色を帯びられた顔から、白い歯がこぼれる。

「菊、これをそなたに」

そう言って、氏男さまは風呂敷包みをほどく。大きな桐の箱の中には、貝合わせの貝が整然と並んで入っていた。

「まあ、きれい。ありがとうございます」

私が微笑むと、氏男さまもお笑いになった。まるで子供のような、愛しい笑い顔。

「今回は、しばらくこちらにいらっしゃるのですか」

「いや、数日したら、また周防に戻らねばならぬ。が、お菊、今宵私は、そなたと祝言を挙げる。そのために戻った」

それは約束されたものではあったが、思いがけない氏男さまのお言葉に、この時、どんな顔をしていたのだろう。ぽたり、と雫が畳に落ちる音がして、私は我にかえった。

「うれしい」

ぽたり、ぽたり。そこでようやく、その雫が私の目からこぼれているということに気づいたのだった。

空に美しい月が昇っていた。

氏男さまと私の祝言は、その日の夕暮れに父の館で、しめやかに執り行われた。

ささやかな料理が並べられ、二人の目の前に少し大きめの盃が一つ置かれていた。

侍女の小少将・三日月・小夜は傍に控え、花尾がお酒の入った銚子を父に渡す。

氏男さまは盃を手にし、そこへ父が銚子からお酒を注ぐ。

氏男さまは注がれたお酒を飲み干し、盃を私に手渡された。

手にした盃には、母がお酒を注ぎ、私はそれに口をつけた。

「氏男、菊、おめでとう」

父は一言、そうおっしゃった。

「姫さま、氏男さま、おめでとうございます」

小少将・三日月・小夜・花尾もそれぞれ、お祝いの言葉をかけてくれた。

秋の夜は少し肌寒くなりかけていたけれど、あたたかな時間が、ゆっくりと流れていった。

この日、母は父の館に泊まることになり、氏男さまと私は、母の邸宅に戻ることになった。

そして私は、初夜を迎えた。

いつの間にか眠りにつき、どのくらい時が経ったのだろう。暗い床から縁側を見ると、月光にてらされた、氏男さまがそこにいた。

私も身を起こし、氏男さまの隣に座った。

「やあ起こしてしまったか、すまない」

「何を見ていらっしゃったのですか」

「月に照らされた、白山がとても美しいなと思って見ていたのだ」

その言葉、ボウと光る輪郭、それを見て、私は悟ってしまった。ああ、この人はあまり長く生きられない。早く行ってしまわれる。

私は氏男さまの肩に、身を寄せた。

「なあ、菊、そなたとの結婚は、大内様が取り決められたことではあるが、私は以前より、そなたのことが好きだった。菊と夫婦になれて、私は幸せだ。そなたはどうだ、嫌ではなかったか」

私は、氏男さまの横顔を見あげた。

「氏男さま、菊も貴方さまの妻になれて、幸せでございます。父はこの白山に祀られる姫神、菊理姫さまにちなんで私の名をつけました。菊理姫さまは、あの世の入口にいる神なのだそうで、縁起が悪いという人もいました。しかし私は、この名をいただいたことに、父へとても感謝いたしております」

「それは何故だい」

「はい、菊理姫さまは、常世と現世を結ぶ神さまです。その名をいただいたことで、私にも少しだけ、霊界に通じる力を得たと思っております。私は幼い頃、氏男さまと結ばれたいと願ったことがございます。その思いが、霊界を通じて、氏男さまと私の魂を結びつけたのだと思います」

「宿命、ということかい。不思議な話だ」

「はい。それに私には、時折、人の魂のゆらめきが分かります。そのゆらめきは、生の残された力のようです」

「それは、人の寿命がわかるということかい」

「このような月夜に、それが少しだけわかる時がございます」

「そうか。ではこれからまた周防に向かう、私の魂はどうだろうか。いや、それは聞かないでおこう」

少しの沈黙があり、私は口を開いた。

「氏男さまは、大丈夫でございます。この先も、無事に私の元へ戻られます」

「ハハっ、そうか」

月を眺め見る彼の目は真っ直ぐで、芯の強さを表していた。この人はとても聡い。

「もし、仮に命危ういことがございましても、氏男さま、その刹那には、幸せだった時の事を思い浮かべてください。菊は氏男さまのその記憶を目印に、かならずお傍に参ります」

「ならば、死に面した時は、私は今日のことを思おう。愛しい菊と結ばれたこの時ほど、幸せなことはない」

氏男さまの目が、真っ直ぐ私を見つめる。

ぽたり。私はまた、目に涙を浮かべていた。なんと強く、優しいお人なのだろう。私の胸に、せつなさと愛しさが、満ちあふれてくる。

氏男さまは私を抱き寄せ、唇を重ねた。

白い月の下、白山の麓で、私は幸せな、長い長い夜を感じていた。

宗像の霊地のひとつに、「氏八幡神社」(うじはちまんじんじゃ)があります。

氏八幡神社は、宗像大宮司家にゆかりのある「菊姫」を主祭神とする神社で、永禄8年(1565年)大宮司「宗像氏貞」(むなかたうじさだ)によって創建され、以来、各時代の人々、宗像田島区民の氏子の方々に大切に守られ、厚く崇敬されてきた神社です。

しかし、ここに祀られる「菊姫」は、いわゆる祟り神として祀られる姫君です。

そのお話を、ここに綴らせていただきます。

この記事を書き上げるのには、ずいぶん時間を要しました。それは情報があまり多くないことと、僕の心の中に、自問自答する部分が多々あったからです。

ご参考にさせていただいたサイトを紹介しておりましたが、閉鎖されたようで、リンクが切れておりましたので削除させていただきました。

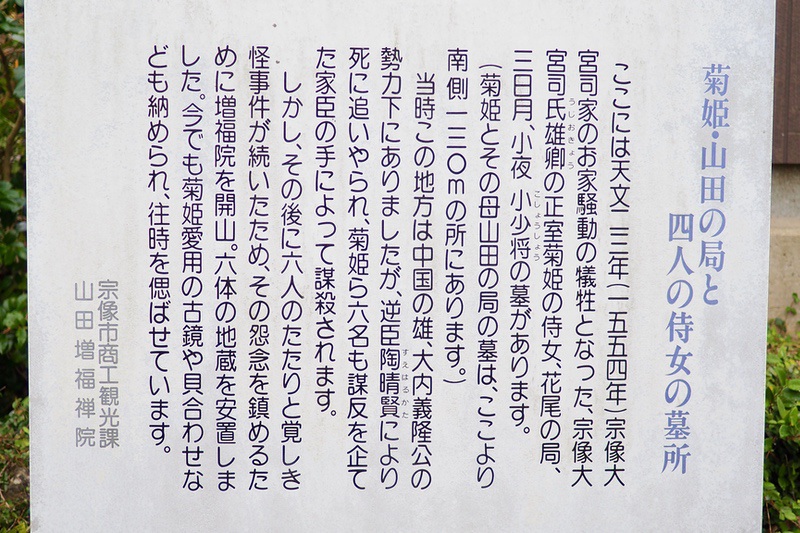

福岡県宗像市山田の白山の麓に、山田六地蔵尊「増福院」があります。

ここは、宗像大宮司家第79代「宗像氏貞」(むなかたうじさだ)が、山田事件で非業の死を遂げた菊姫ら、6人の霊を供養をするために建立したと伝えられます。

「山田事件」(やまだじけん)は、天文21年3月23日(1552年4月16日)に宗像氏の内紛から起きた暗殺事件です。

戦国時代、宗像氏は筑前国宗像地方を治める領主であり、同地に勢力を持つ宗像神社の大宮司でした。

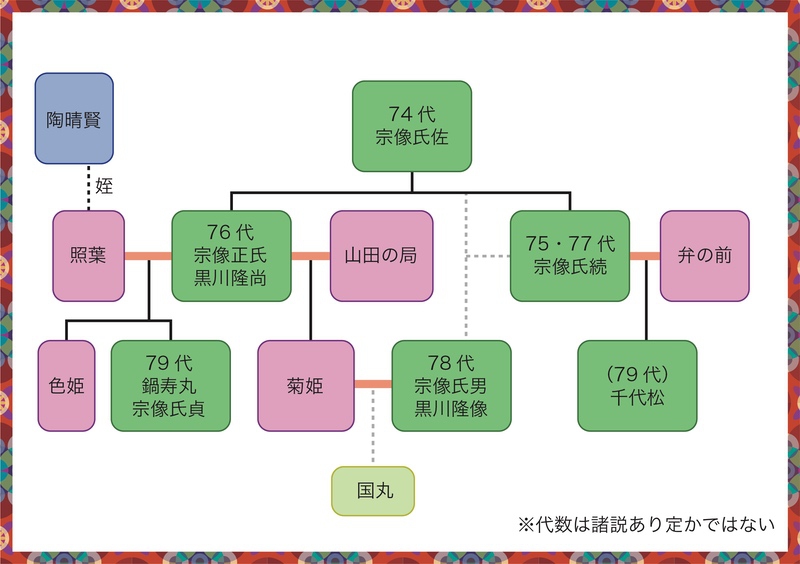

76代「宗像正氏」(むなかたまさうじ)は大内氏に仕えていましたが、正室山田夫人との間に一人娘がいました。その名は「菊姫」。

正氏は「宗像氏男」(むなかたうじお)を養子に迎え、一人娘の菊姫を正室とさせます。その上で、1547年に、氏男に家督を譲り、同年のうちに亡くなりました。

かつて正氏は、大内家への軍役を果たすために、山田夫人と菊姫を宗像の地に残し山口に三年間ほど出仕しており、この時に大内家の実力者である「陶晴賢」(すえはるたか)の姪にあたる「照葉」を第二夫人に迎え、菊姫の異母兄弟となる「鍋寿丸」(なべすまる)と「色姫」(いろひめ)をもうけていました。

正氏の死後、菊姫の夫・氏男は、正氏と同じく山口の大内義隆の元へ出仕していました。そんな折の1551年(天文20年)、「大寧寺の変」が起きます。

大内氏の重臣である陶晴賢が謀反を起こし、当主の大内義隆を追い詰めました。義隆は長門の深川大寧寺にまで落ち延びましたが、そこで自害しました。この時、氏男は敵を防いでいましたが、氷ノ上というところで戦死しました。享年33歳のことでした。

その知らせを聞いた菊姫は悲しみに暮れますが、宗像家中では大宮司であった氏男が突然に死んだことで、すぐに後継者を決める必要に迫られていました。

この時、候補に選ばれたのは、氏男の異母弟である3歳の「千代松」と、正氏の庶子である7歳の「鍋寿丸」でした。

これに乗じたのが大寧寺の変の首謀者・陶晴賢でした。1551年9月12日、山口県にいた姪の子の鍋寿丸を、母の照葉と部下ともども宗像の白山の城へ、強行入城させたのです。

当然、多くの宗像家臣達は納得せず、大いに荒れ、宗像家は千代松派と鍋寿丸派に分かれて争う事態となりました。

1552年(天文21)3月23日の夜のこと、山田の局の邸宅に、忍び入る二人の男がいました。

その時、菊姫は、夜の月を拝むべく行水し、部屋の外近くで髪を洗っていました。

男らはまず、菊姫を背後から斬り殺しました。

二人はそれから奥の間に行き、山田の局を殺そうとします。局は二人の者に白眼をむき「咎なき我が娘を手にかけようとは、この恨み、汝らの子孫にまで尽きぬぞ」と叫び、自ら守刀を抜いて自害しました。

その後、後室に仕えていた三人の女房、小少将・三日月・小夜は抵抗するも、皆刺し殺され、花尾は山田の局の手に握られた刀を取って自害しました。

二人の男は、母子の遺骸を邸宅の後ろにある山岸の下に穴を掘って埋め、女房ら四人の遺骸も傍らに埋めたということです。

菊姫は18歳、山田の局は53歳でした。

増福院には、菊姫主従の怨霊を鎮めるためにつくられた6体の地蔵尊が安置されています。

境内の一際高いところに祀られる「菊姫廟」には、

風化しかけた石塔が、並んで立っていました。

福岡県宮若市山口、山間ののどかな集落に来ました。

そこにある「円通院」を参拝します。

山田の局、菊姫らを殺害した下手人とは、宗像家臣「石松又兵衛尚季」(いしまつまたべえなおすえ)に命じられた「野中勘解由」(のなかかげゆ)と「嶺玄蕃」(みねげんば)であったとも、石松又兵衛だったとも言われています。嶺家は宗像家の庶子流であり、野中勘解由は鞍手郡内の宗像領だった剣岳城の城代を務めた、いわば宗像家の家臣達でした。

そして母娘の殺害を命じたのは、陶晴賢であると言われており、また、鍋寿丸の母・照葉だったという説もあります。

山田母子を殺害した理由は、菊姫に再度婿をとらせ、その者を大宮司にする案があったためとも、また、山田の局と照葉の確執によるためともいわれています。

氏続方は、増長する鍋寿丸一派を討とうと話し合っていましたが、その情報が漏れたため、逆に討ち取られました。身の危険を感じた氏続と弁の前、千代松は英彦山に逃れました。

陶晴賢はこれを追わせ、何がなんでも討ち取らせようと必死でした。この様子を知った氏続の弟、土橋越前守・氏康は、いずれ自分にも危機が及ぶことをを恐れ、兄・氏続を殺害し、自分に二心ないことを示しました。氏続は、体中に矢を射かけられ、最後は首を薙ぎ切られたといいます。

後に残された弁の前は、わずか3歳の我が子・千代松を背負い、山口村へと逃げました。

しかし山奥の畑の中へ逃げ込んだ時、疲れ切っていた弁の前はつまづき転んで、千代松は泣き叫んでしまいます。

その声によって母子は追手に見つかってしまい、必死で我が子を抱きしめる母は、子もろとも槍で串刺しに殺されました。

追手はその場所に二人の亡骸を埋めて、印に松を植えました。

円通院の裏山に仲良く並ぶ石塔は、母子の霊を祀る石塔であると云われています。

この、宗像氏の一連のお家騒動は、「宗像騒動」または「山田事件」と呼ばれています。

千代松と弁の前の墓は、この円通院の裏山ではなく、県道92号沿いの筑前畑バス停近くにあります。

この墓は「おちいどん」と呼ばれています。

埋め墓おちいどんは、ここより里道を挟んで南側50mの田畑の中にあったようで、後にここへ移設されました。

母子殺害の現場はここより東およそ300mの山の中だと伝えられ、その地は「へんころし」(弁殺し)と呼ばれているそうです。

「氏八幡神社」に戻って来ました。

山田事件からしばらく経った頃、この惨劇に手を染めた者たちへの報いが始まります。

翌年の天文22年3月18日、嶺玄蕃は鞍手郡蒲生田の観音に詣でた帰りに、見覚えのある女二人と出会います。それはあの、山田の局と女房の花尾でした。そんなバカな、と思ったのも束の間、彼女たちはすぐに消えて見えなくなりました。

家に戻った玄蕃は手足が震え、息も苦しげに、胸が刀で刺し通されるように痛むと叫んで、そのまま死にました。

その後玄蕃の妻子兄弟数人が同時に病気にかかり、玄蕃と同様の症状を訴え、同月23日までに皆死んでしまいました。

これを聞いた野中勘解由は激しく恐れ、祈祷などをしましたが、夢に山田の局と花尾が現れ、彼を激しく責めたてました。そんなことが続き、野中は衰弱して死にます。その後7日の内に家の者が急な病で七人亡くなりました。

弘治3年(1557年)、山田事件を経て宗像大宮司鍋寿丸は、元服し、宗像氏貞(むなかたうじさだ)と名乗ります。

永禄2年(1559年)の春、事件の七回忌にあたるこの時、氏貞の妹・色姫が母・照葉と一緒に双六に興じていた際、突然髪を振り乱し「我は正氏の妻なり」と言って目を怒らせ、母を責め立て、その喉に食い付きました。

傍らにいた者達は慌てて引き離すも、色姫は「その方ら、仇なした家人共に今日恨みを晴らそうぞ」と狂い責め立て、氏貞派の家臣もその日、突然死する者がいたと言い伝えられます。

その後、色姫の狂気は暫くして癒えますが、照葉は喉の傷は癒えるも他の病気にかかり、死去しました。

氏貞は、この家内や領内で起きた数々の怪異は、幼少期におきた、あの悲惨な事件が原因だと考え、田島に社を建てました。それがこの氏八幡神社です。

また、増福院に祭田を寄付して香花を備え、多くの僧を呼んで菊姫ら6人の大法要を営み、領内に56のも寺院を建て、6人の鎮魂と慰霊を努めたといいます。

さらに、弁の前と千代松親子が亡くなった山口村畑区内に祠を建て、今宮殿と崇め、後に宗像氏続と妻子合わせて霊供養をするため「円通院」を建立しました。円通院は弁の前の法名「円通院花屋貞顔禅定尼」の院名をそのまま使用したものです。

氏八幡神社は宗像大宮司家にゆかりの菊姫を主祭神とする神社で、他、宗像大宮司清氏霊、宗像大宮司正氏室、侍女四人の霊、吾田片隅命外二柱を祀ります。

宗像族の祖神アタカタスは、かつての中殿神社(なかどんじんじゃ)の祭神であったとされており、中殿は花田勝広の調査で、5世紀頃宗像大社附近で最初に祭祀が営まれた場所と推定されています。

山田事件の犠牲者一家と従者に合わせて、アタカタスが合わせ祀られているのは、哀れな彼女たちの御魂を、偉大なる祖神によって慰め祀ってほしいという、氏貞の気持ちの現れだったのかもしれません。

山田の白山の麓、山田六地蔵尊「増福院」から少し下ったところに、山田の局と菊姫、侍女四人の墓があります。

氏貞は、大内氏が滅亡した後は豊後の大友宗麟と安芸の毛利元就の間を右往左往し、戸次鑑連(立花道雪)が立花氏の家督を継ぎ、立花山城主となると、自身の妹・色姫を人質として側室に差し出しました。しかし1581年、秋月種実が大友領への侵攻を開始すると、一部の宗像家臣が立花勢の兵糧を強奪し、これに道雪は激怒します。氏貞は謝罪に努めるも道雪は宗像に向けて軍を出し攻撃を開始しました。1584年に、立花道雪の側室となっていた色姫は、氏貞と道雪の対立に心を痛めて自害しました。

氏貞には息子の塩寿丸がいましたが、早世し、宗像氏には嗣子がいませんでした。氏貞は豊臣秀吉の九州平定(1586年)の前に亡くなり、平定後は宗像領は没収となり、一族や家臣らは離散。居城の蔦ケ岳城も秀吉の命で破却されました。

その後、毛利氏の重臣益田元祥の次男・益田景祥が氏貞の養子とされ、氏貞の娘の1人は小早川隆景の重臣草刈重継に嫁ぎ、重継は宗像氏を称しました。

氏貞は死に際し、呪い殺されたと言われるのを恐れて、死を隠すよう遺言したと伝えられます。彼は密葬され、葬儀も営まれませんでした。

氏貞が亡くなった後、氏貞の後室・才鶴は、菊姫主従の怨霊を鎮めるためにつくられた6体の地蔵尊を、増福院に安置させました。才鶴はまた、千代松丸母子を弔う圓通院と今宮殿にも供養料を寄付しているということです。

山田事件の元凶たる陶晴賢は、天文24年(1555年)の厳島の戦いで毛利元就の奇襲を受け、敗北し自害。山田事件から僅か3年の内のことでした。

千代松の父・宗像氏続を殺害した氏康は、しばらく姿を消し、再び人前に現れた時には狂人のようになっており、氏貞は家臣に命じてこれを討たせました。

菊姫らの暗殺を指示した石松氏、実行した野中勘解由・嶺玄蕃の一族子孫は今も祟られ続けていると云われ、菊姫の怨霊の噂は現在でも存在するのだと、実しやかに伝えられます。

侍女四人の墓から少し離れたところに、

山田の局と菊姫の墓がありました。

菊姫は祟り神となったと云われていましたが、実際に祟りを起こしたのは、母の山田の局と、侍女の花尾だと伝えられていました。

下手人はよく見知った、宗像の家臣たちであり、陶晴賢や妾の照葉が裏で手引きをしたことは明白でした。

死に際した時の山田の局の悔しさは、いか程であったか。

山田事件の祟りは今も続いており、これを記事にするものは不幸にあったり、時には死に及ぶこともあるのだと囁かれます。

僕はこの後、少しリスキーな旅も控えており、それが実現する可能性もあるのかもしれません。

しかし僕は、彼女たちの悲しい歴史の地を訪れてみて、恨みや祟りを感じることはありませんでした。

そこには、ただただ悲しみの思いと、僅かな幸せだった頃の光景が、なぜか垣間見えたのです。

菊姫らのお墓と、増福院の間に、ひっそりと山田夫人の邸宅址があります。

ここは、大宮司正氏の別館だった場所ですが、山田の局と菊姫、侍女四人が殺害されたのはここだということです。

僕は祟りというものは、罪を起こした側の人の、後ろめたさが生み出すものだと考えています。

色姫が発狂した事件は事実である可能性が高いのですが、それは周りの不穏な気持ちが伝播し、彼女をノイローゼ化させたのではないかと考えます。

負けた者の歴史を辿っていくと、結末は当然のことながら、悲劇に終わることになります。

しかしそのような場所でも、そこは美しい。

僕は思うのです。人は、特に日本人というのは、死に際して恨みを残すのではなく、幸せだった時の記憶を残していくのではないだろうか、と。

だからこの国の景色は、どこまでも美しいのではないだろうか。

人生を生きていれば、誰しも絶望に苛まれる時もあります。

おそらくその絶望の淵で、「この宗像の白山のふもとで、菊姫さまを始めとした禅院に祀らている六名の女性と、宗像の三人の女神さまに救われた」と、「それがはっきりとわかった」のだとお伝えくださった方がいました。

この方のメッセージは、同時に僕も救ってくれたといって良いのです。

菊姫や山田の局、4人の侍女たち、息子を殺された田心姫、夫を殺された多岐津姫、彼女たちは祟り神にはなっていないと、そのメッセージは僕に伝えてくれました。

彼女たちは皆、慈愛深い方だったのです。

この邸宅跡は、今はさほど広い場所ではなく、小さな畑があるばかりの場所です。

しかし僕はこの場所に立った時、菊姫と母、侍女らが仲睦まじく過ごした、ささやかな幸せの日々が残されている、と感じました。

それは、”常世へ旅立だった人の残した、幸せの記憶を拾う”ことこそ、『偲フ花』の語りべたる僕の役割であると、実感した瞬間だったのでした。

五条さま

コメントを残すのは久しぶりですが、ブログは欠かさず読ませて頂いてます。

五条さんの文章は読みやすくて好きです。ブログを読むと、旅をしている気持ちになります。

さて今回のブログは思い入れのある場所の写真がたくさん掲載されていて、少し、こみ上げてくるものがありました。

五条さん、菊姫さまや侍女さまたちのに話題に触れても、決して妙なことは起こりませんよ。皆さま、浄化されて、神仏になっているそうですから。。。

いいねいいね: 3人

清水さま、こんにちは。

いつもありがとうございます。

はい、巡礼を終えて実感いたしております。あの場所には、おだやかなものしかありませんでした。おそらくですが、祟りを信じるものには、その理由があるのだと思います。

宗像はとても良いところで、訪れるたびにまた発見があり、まだまだ懐の深ささえ見えないところです。今度は春の菊姫さまにも、お会いしたいと思っています。

いいねいいね: 1人