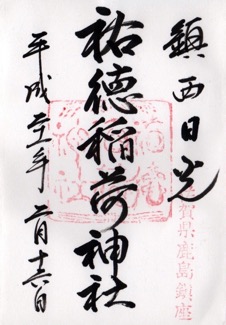

久しぶりに佐賀県鹿島市に鎮座の「祐徳稲荷神社」(ゆうとくいなりじんじゃ)を参拝しました。

朝一の参拝なので閑散としていますが、

日中でもこんな感じです。今日は祝日なのですが。

一時期は中国・韓国、最近ではタイ国からの観光客が増えていると聞いていましたが、

この日はあまり見かけませんでした。

ソンビっ娘たちの姿もありません。残念。

祐徳稲荷名物の「稲荷ようかん」は程よく甘さも抑えられた羊羹です。

食べ方もよく考えられていて、お土産にもおすすめです。

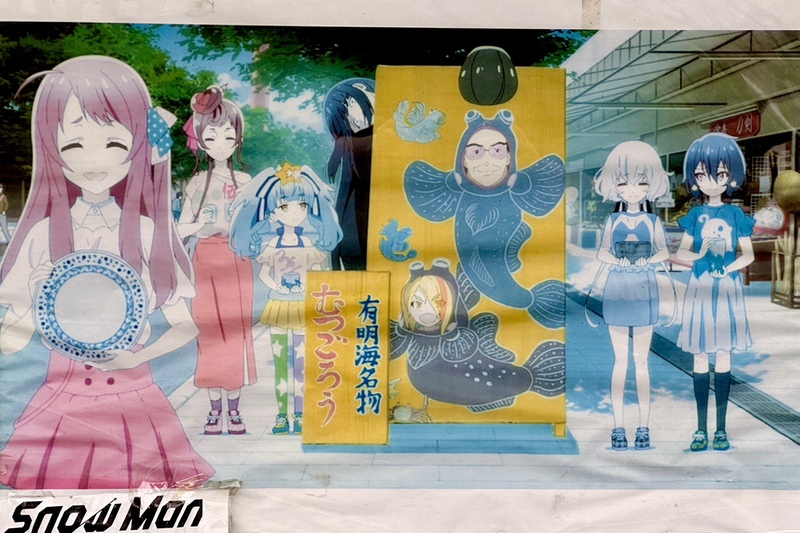

最近の温泉街と神社は、萌えとのコラボがめじろ押し。

つい買っちゃうよね。

200mほど続く、長い門前町ですが、半分ほどはシャッターが降りています。

そんな萌えパワーをもってしも、神社おこしとはなりませんでしたか。

門前町の最後の鳥居、その先に赤い橋が見えます。

こちらが表参道です。

ここからが聖域。

不届き者が足を踏み入れると、子持ちのお狐さんが睨んできます。

なんだこのやろーやるかー。

手水の天井には龍さんもいらっしゃいますので、ご挨拶を忘れずに。

ハロー。

そして見えてくるのが、素晴らしい楼門。

祐徳稲荷神社が別名「鎮西日光」と呼ばれる所以で、この楼門は、日光東照宮の修復職人達の手による陽明門を模したものだということです。

こちらの随神さんは、佐賀っぽく有田焼となっております。

ちゃんと阿吽になっているのね。

鯉のえさ発見。

100円玉しかなかったので、2個購入。

こーい、こいこい。

むほほほほほ。

残りの一袋は、貸し衣装でラブラブのカップルに投げる用です。

うそです。お幸せに。

楼門の先に入ると、清水の舞台バリに、バリバリの社殿がお出ましです。

いつ見てもスゲ~や。

何故、この神社がもっと人気でないのか、不思議です。

太宰府とかよりも、インパクトあるのにね。

佐賀だからか?佐賀だからなのか?

ディスっているわけではありません。僕は大好きです、SAGA☆

神楽殿も立派。

さて、あの上を目指しますか。

祐徳稲荷神社は「日本三大稲荷」の一つに数えられます。

創建は、貞享4年(1687年)肥前鹿島藩の初代藩主「鍋島直朝」(なべしまなおとも)の夫人である「花山院萬子媛」(かざんいんまんこひめ)が、お輿入れの際に、朝廷の勅願所であった稲荷大神の分霊を勧請したのに始まると伝えられます。

祭神は「倉稲魂大神」(ウガノミタマノオオカミ)、「大宮売大神」(オオミヤノメノオオカミ)、「猿田彦大神」(サルタヒコノオオカミ)の三柱。

大宮売大神は「アメノウズメ」のこととされます。

花山院邸内にて祀られていた花山稲荷大明神は、現在は京都御苑内の宗像神社境内社として祭祀されているそうです。

祭祀に関わる萬子媛ですが、子をつけた呼び名は明治以降に呼称され始めたようですので、ここでは萬ノ方と称させていただきます。まあ、いろいろとね、あるよね。

萬ノ方は寛永2-3年(1625-26年)に、花山院家21代当主の「花山院定好」(かざんいんさだよし)の娘として生まれました。

そして2歳のとき、母方の祖母である後陽成天皇(ごようぜいてんのう)第3皇女の「清子内親王」(きよこないしんのう)の養女となります。

幼少の頃から聡明かつ温厚な人柄で、容姿端正にして神の如く威儀があったと伝えられています。

寛文2年(1662年)に、2年前に正室を亡くされた肥前鹿島藩の初代藩主「鍋島直朝」の継室として輿入れします。直朝41歳、萬ノ方37歳でした。

この際、実父・花山院定好は、彼女に邸内の花山稲荷大明神の分霊を神鏡に奉遷して授けられ「身を以てこの神霊に仕へ、上は宝祚(ほうそ・皇位)の無窮を祈り、下は邦家(国家)の安泰を願い、敢えて或いは怠ることなかれ」と諭されたといいます。

萬ノ方の内助の功よろしく、鍋島藩の治政も安泰で、夫婦の仲も睦まじい様子だったそうです。

しかし、二人の子、文丸(ふみまる)を10歳の時に、式部(しきぶ)を21歳の時に、相次いで亡くしてしまいます。

二人の子を夭逝させた萬ノ方の絶望はいかほどであったか。

この時、稲荷大神の分霊を奉遷した神鏡を抱き、身も心も神明に捧げるべく、貞享4年(1687年)吉田村(現・鹿島市古枝)に殿宇を創立し、剃髪して出家しました。

宝永2年(1705年)、萬ノ方は80歳の頃、石壁山(いわかべやま)の山腹に巌を穿ち、寿蔵(じゅぞう)を築かせました。そして同年4月に工事が完成するや安座して、堅く戸を鎖して断食の行を積み、後世の天下国家の安泰を祈願し、4月10日(1705年6月1日)に入定したと伝えられます。

祐徳稲荷神社の境内社である、この「石壁神社」(せきへきじんじゃ)が、萬ノ方が籠られた寿蔵であるといい、「萬媛命」(よろずひめのみこと)として祀られています。

神前にはたくさんのお供物が置かれており、今も多くの人の崇敬を受けている様が分かります。

また、石壁神社の隣に、赤い鳥居と別に石の門があります。

萬ノ方は諡(おくりな)を「祐徳院」(ゆうとくいん)といい、それが祐徳稲荷神社の名の由来となっています。

萬ノ方の霊験は有名で、この岩穴に溜まった水鏡に自らの姿を写し、吉凶を占ったとされます。

水鏡の存在に気がついたのは、日が暮れた後だったので、夜の写真となってしまいました。

石壁神社から先は、稲荷社特有の、赤い鳥居が続く回廊となっています。

若者たちの映えスポットです。

ここから先は、いわゆる「お山巡り」となっており、小さな摂社・末社がそこかしこに鎮座しています。

祐徳稲荷神社の鎮座する山は「石壁山」(いわかべやま)と言います。

何故この山は石壁山と言うのでしょう。

確かに山中には巨石がゴロゴロしています。しかし石の壁というほどの断崖絶壁があるかというと、そうでもありません。

赤い鳥居の回廊を少し歩くと、「命婦社」(みょうぶしゃ)がありました。

「命婦」(みょうぶ)とは何か。一般には、律令制下の日本において従五位下以上の位階を有する女性、ないし官人の妻の地位を示す称号だとのこと。

なんだか分かった様な、分からない様な説明ですが、ここで言う命婦はその意味ではなく、稲荷明神の使いとされる狐の異称を指す様です。

安倍晴明の母、葛の葉も、命婦と呼ばれていました。

この命婦社の現社殿は、文化元年(1804年)~昭和8年(1933年)までの祐徳稲荷神社の本殿を移設したものです。

江戸時代の神社建築の特徴を残す彫刻が素晴らしく、県重要文化財の指定を受けています。

参拝しようと社殿に近づくと、中から白いやつが睨みを利かせていました。

こわい。

命婦社から、さらに山頂を目指します。

この命婦と呼ばれた白狐に関する、不思議な言い伝えが当地に残っています。

天明8年(1788年)、京都でおきた天明の大火により、京都御所が火災となった時の事です。

花山院邸にも、燃え盛る炎が移らんとした時、突如として白衣の一団が現れ、素早く屋根に登って敢然と消火にあたりました。

すると忽ちのうちに鎮まり、花山院邸に火が及ぶことはなかったといいます。

大変に喜ばれた花山院は、この白衣の者たちに厚く御礼を述べ「何処(いずこ)の者か?」と問います。

すると一団は「肥前の国、鹿島の祐徳稲荷神社にご奉仕する者でございます。花山院邸の危難を知り、急ぎ駆けつけお手伝い申し上げただけでございます」と答えました。

続けて花山院が「どうして我れの屋敷ではなく、御所の火を消さないのか?」訝しみ尋ねと、一同は恐縮して「私達は身分が賤しく、宮中に上がることできません」と言い終るや否や、跡形もなく消え去りました。

「これは不思議なことだ」と光格天皇に言上すると、光格天皇は白狐に、「命婦」の官位を授けるよう命じたのだということです。

さて、この辺りからラストスパートです。

やや急な石段が続きます。

ほう、ミシマにサイヒメですか、ほうほう。

僕が思うに、この命婦の伝承を信じるとして、

この白衣の一団とは、「サンカ」なのではないだろうか、と思うのです。

出雲サンカではなく、豊サンカ、いや、越智サンカか。

上記(ウエフツミ)は、豊後の大友大名がサンカにお金出して命令して、富家の真似をして、本当の日本史を調べて来いと言って作らせた物だという話です。

実際には完全な偽書と成り果てましたが、この話から豊後にもサンカがいたことが窺えます。

それにしても、いろんな稲荷社がありますね。

そうなると、”ちゃんタソ稲荷”もあるんじゃないかと探して見ました、ありませんでした。

朝近ちゃんに、会いたいな。

どうやら頂上に着いた様です。

「奥ノ院 命婦社」、

石壁山の中腹から上は、つまり命婦狐の聖域だったわけです。

奥ノ院の奥にも、摂社があります。

狐は群れないといいますが、稲荷社はわりと群れますね。

と言っても、稲荷の神体は狐ではなく、白蛇なんですけどね。

稲荷神は怖いっていう人は、少なくありません。

願いが叶ってお礼しなければ、呪われるとかね。

まあ、そんなことはないと思うのですが、何事にもお世話になれば、お礼はした方が良いでしょう。

それにしても、稲荷社と八幡宮は似ている気がします。

朱を多用しているからでしょうか、神仏習合の名残を感じさせるからでしょうか。

石壁山の山頂から、命婦さんが眺める先には、

豊かな穀倉地である佐賀平野と、

豊かな海の幸を育む有明海が見えていました。

さて、降りますか。

今回はたくさん写真を使いましたが、まったりとした内容での、お届けでした。