空に浮かぶ、このハートを君に捧げよう。

天上山(てんじょうざん)の聖域のひとつ、「不動池」(ふどういけ)は、丘に登って見下ろせば、ハート型に見える池として、とても人気のスポットです。

しかしこの池も、渇水期には水が枯れますので、ハートが見れれば運が良いとも言えます。

僕の旅は、いつも旅立つまでがハラハラの連続です。

少し前には地震と津波、そして台風がやってきていました。

僕が神津島に来る2日前は雨で、セスナも欠航になっていたそうです。

この日は晴れて良かったのと、先々日の雨のおかげで、水を満たした不動池を見ることができました。

僕は運が悪いんだか良いんだか。なんてことは実はあまり意味がなく、天候が僕のためにサプライズしてくれるわけでもなく、好シチュエーションになる確率の高い時期を狙うだけのこと。

もし雨が降れば雨の景色を、風が吹けば風の景色を愛すれば良いだけのことです。それが旅を楽しむ、一番のコツだと思っています。暴風雨になれば、その時は諦めましょう。

この中島には「クラカラ剣」と「石の龍王」が祀られているそうです。

クリカラ剣というのは、不動明王が手にしている「倶利伽羅の剣」のことでしょう。この剣に宿る龍は黑龍だということです。

この祠も、「むやみに祠に近づき中を見るべからず」という言い伝えがあります。

ところで、この辺りに「お不動さんがいらっしゃるので、訪ねてみてね☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆」とお告げがあったのですが、それはどこだ?

お、これか。

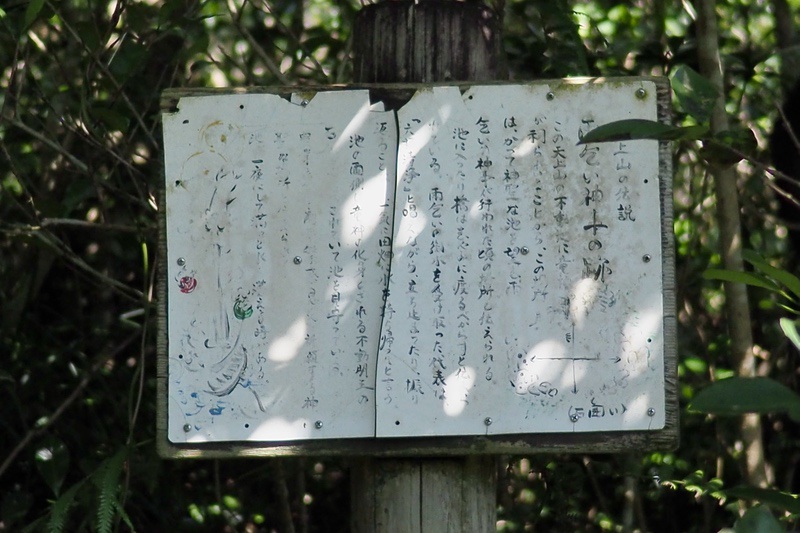

バイオトイレの横に、案内板がありました。

ちなみに、不動池のところにあるバイオトイレが、天上山山頂にある唯一のトイレです。

しかし、この先30mとはありますが、

えー、これ道なの?ほんとに道なの?

道だったよ。そしてまた坂道。

まるで壁の様な坂道を登ると、

あるんだよね、こんなところに。

地のお守り様がしかめっ面でご挨拶してくれました。”ワレハ オフドーサン コンゴトモ ヨロシク”

お不動さんは、龍神さんなのですね。

再び歩き出しました。

草木に覆われた景観から、石だらけの風景に変わってきました。

何か祠らしきものがありましたが、なんの神様が祀られているのだろうか。

さて、ついに天上山最高地点を目指しますか。

ああ、あれだな。アレだよなー。。

ボロ雑巾のように、もうずいぶんくたびれてしまった僕は、ぽつりぽつりと歩きます。

天上山の白島・黒島登山道入口では、木の杖が初期アイテムとしてゲットできるシステムです。僕の様な紙体力の人は、遠慮なく使用した方が良いでしょう。

しかし数はそう多くはありませんので、登山者が多い時には杖が無いこともあります。

天上山は、見どころが多く、いにしえの霊地としての雰囲気に包まれています。

しかしその歴史は意外と若い、ということにも注意が必要です。

当山は承和5年(838年)7月5日に始まった噴火で、火砕流・火砕サージを噴出後、火砕丘を形成し、最終的に溶岩ドームを形成したものであることが分かっています。

838年といえば平安時代であり、この年は遣唐使も派遣された年です。

7年後の承和12年(845年)は、菅原道真が誕生した年と伝えられています。

つまり天上山は、古代の聖域ではないということです。

いつの頃から人がこの山に登り、祭祀を行う様になったのか。古記録によると承和5年の噴火は関東・中部・近畿地方に降灰し、承和7年(840年)9月になっても噴出物はなお高温であったと考えられているのです。

それでも、この天上山が素晴らしい聖域であることに変わりはありません。

古代人が希少な黒曜石を求めて神津島に来島し、度々噴火していた富士火山帯を命懸けで祭祀していた場所であることは間違いありません。

神々が集う島、というのは、伊達ではないということです。

眼下に見える大きなエグれは、天上山の土砂災害から集落を守る為の、大正時代の「治山工事跡」だそうです。下には砂防ダムもあります。

島民も戦ってきたんだなー。

天上山の真の山頂を噛み締めた後は、元きた道を少し降って、

「表砂漠」を目指します。

この先には、より広大な裏砂漠がありますが、この一帯は水が透過しやすく、植物が生えないので砂漠化しています。

天上山の黒島域は、流紋岩質の溶岩ドームが主体となっており、対して白島域は噴火による軽石や火山灰が堆積した火砕丘が主体となっています。

本当に一つの山で多種多様な姿を見せる天上山の空中散歩は、飽きさせることがありません。

こちらが「裏砂漠」。

まるで月面の様な、荒涼とした景色ですが、5月中旬~6月中旬にはオオシマツツジが赤い彩りを添えるのだそうです。

白島登山道を下から登ってきた努力が報われるのは、黒島登山道を降って帰れると言うところでしょうか。

白島6合目まで車で来ていたら、山頂を往復してそこへ戻らなければなりません。

一般的には、白島登山道は上級者向け、黒島登山道は初級者向けだということで、黒島登山道から登ることが推奨されていますが、

何これ、黒島登山道も延々激急坂をよじ登る階段道なんだけど。。初級者向けとはいったい。。。

途中に「千代池」という分岐がありました。

もう体力は尽きかけていましたが、渾身の力を振り絞って向かってみると、

ワーナニコノテンゴクー。

千代池(せんだいいけ)は天上山にある火口湖のひとつで、当山最大のものだそうです。

ここも勾玉の形をしています。

天上山は(僕的には)比較的新しい聖地ですが、自然と勾玉の池ができるなんて、神に愛されている山だと実感します。

そういえば、不動池のハートも、勾玉を二つ合わせた形ですね。

白島登山道は白島の、黒島登山道は黒島の、そこだけの特別の景色がありました。

しこたま汗は流しましたし、明日は間違いなく筋肉痛です。

それでもこの道を歩いて良かった。

天上山に登って良かったと、心底思いました。

しかも、神津島の魅力は天上山ばかりではないのです。

もういっそ、ここに住んでしまいたい。

素敵なところを訪れると、ミーハーな僕はいつもすぐ、そう思ってしまうのです。