社は布留の社。生田の社。旅の御社。花ふちの社。杉の御社は、しるしやあらむと、をかし。ことのままの明神、いとたのもし。「さのみ聞きけむ」とや言はれ給はむと思ふぞ、いとほしき。

『枕草子』229段

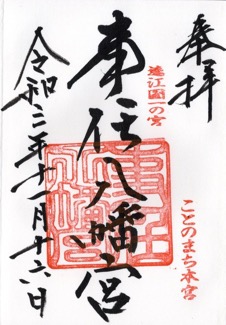

静岡県掛川市八坂に鎮座の、「事任八幡宮」(ことのままはちまんぐう)を訪ねました。

遠江国一宮を謳う神社です。

境内には立派な楠の御神木が立っておられます。

幹には耳のようなコブがあり、神はこの耳から参拝者の願いを聞いていると云われています。

まあコブというか、折れた枝の跡ではないかと思いますが。

主祭神は「己等乃麻知媛命」(ことのまちひめのみこと)で、「息長帯姫命」(おきながたらしひめのみこと/神功皇后)、「誉田別命」(ほんだわけのみこと/応神天皇)、「玉依比売命」(たまよりひめのみこと)の三柱を「八幡大神」と称して配祀しています。

創建は不詳で、社伝では成務帝の治世としています。

古くは「真知乃神」(まちのかみ)、「任事神社」(ままのことじんじゃ)などと呼ばれていました。

大同2年(807年)に坂上田村麻呂が東征の折、桓武天皇の勅命によって、それまで鎮座していた北側の本宮山から現在地へ遷座させたと伝えられ、康平5年(1062年)、源頼義が石清水八幡宮から八幡神を勧請し、「日坂八幡宮」(にっさかはちまんぐう)、または単に「八幡神社」(はちまんじんじゃ)と称されるようになりました。

八幡信仰が隆盛を極めると、コトノマチヒメの存在は忘れかけられてしまいましたが、村民らのはたらきかけで、昭和22年の大戦後、由緒ある古来の社号「ことのままの社」に基づいた「事任八幡宮」が復活したということです。

事任八幡宮はその社名・祭神名から、いつしか「願いが『言のまま』に叶う」神社として信仰されてきたそうです。

僕は社名から、言離(ことさか)の神「一言主」を連想していましたが、どうも違っていたようです。

祭神のコトノマチヒメは、由緒では、忌部の神である「玉主命」(たまぬしのみこと)の娘で、中臣の祖である「興台産命」(こことむすびのみこと)の后であり、子に「天児屋根命」(あめのこやねのみこと)をもうけたと伝えられます。

玉主命は「天石門別安国玉主命」(あめのいわとわけやすくにたまぬしのみこと)とされ、彼を祀る神社が高知に二社あり、それぞれ祭神が「天石門別神」と「天手力男命」となっています。

中臣の祖「興台産命」というあまり聞きなれない神も、祀る神社は香川にありました。

そして、コトノマチヒメの和魂(にぎみたま)として、阿波々神社に阿波姫が祀られているのです。

「あわわ」

天児屋根はヒボコ系中臣家の神であり、「小屋根」の名の通り当初はあまり大きな勢力ではなかったそうです。

しかしその後、宮中祭祀を司る家にまでなり、鎌足を養子に迎えて藤原最盛期へと突き進むことになります。

そこに阿波の姫が絡んでいるというのは、阿波・越智の四国二王家が、各王家と姻戚関係を結び、裏からこの国を支持していたという僕の説を、論証する一助となるのではないかと思われます。

豊王家に嫁いだ越智・常世織姫に始まり、磐長姫、あるいは木花咲耶姫も、そして沼川姫・溝杙姫、さらに刺国若比売、幸姫までも越智・阿波系の姫であった可能性が、各聖地の由緒をたどることで、そこはかとなく感じられてきました。

そしておそらく、ヒボコ家に嫁いだアカル姫も、越智・阿波系の姫の一人だったのではないかと思われます。

しかし、このテーマは非常にデリケートな部分を含んでいます。

カテゴリーを『常世ニ降ル花』と分けたのもそのためで、この越智・阿波に関する記事はあくまで僕個人の、未だ未熟な考察であることをご留意いただきたいと願います。

事任八幡宮の境内の丘を登って行くと、禁足地の杜の手前には、石を抱く御神木が、「むすびの神」として祀られていました。

事任八幡宮の境内から少し離れて、逆川の方へ降りて行くと、

龍神が祀ってありました。

比較的新しい社ですが、天と地を行き来するコトノマチヒメの手助けをする神のようです。

再び事任八幡宮に戻り、今度は境内から北西に200mほど歩きます。

そこの本宮山に、事任八幡宮の本宮が鎮座しています。

この長い階段の先に、「ことのままの明神」がひっそりと鎮座していました。

清少納言は、『枕草子』に「ことのままの明神、いとたのもし」と書きました。

この一文によって、事任八幡宮は『願い事が言葉のままに叶う』神社である、と一般に認識され、今も多くの人が願いを叶えるために参拝しています。

しかし『枕草子』の一文に対する解釈には、違った見方もあるようです。

清少納言が『枕草子』に書いたこの部分を現代風に訳すると、こんな感じになります。

そうねえ、”やしろ”っていうと、布留の社。生田の社。丹比(たび)の御社(みやしろ)。花ふちの社(宮城の鼻節神社)なんかじゃないかしら。杉の御社(奈良の大神神社)は、霊験ありそうで、良い感じだわ♪ことのままの明神は、願ったままに叶えてくれるなんて、すごく頼もしいわね。でも「そんな風に聞いてくださるなら…」ってみんな言っているんだって思っちゃったら、

なんだか気の毒になっちゃった

つまり清少納言は、「願いが『言のまま』に叶う」からと言って神に欲望を押し付ける人々を、皮肉っているのです。

さすが清お姉タマ。五条を遡ると、清家に行き着くそうですが、僕と感性が似ています。

また、「」付きで記される「さのみ聞きけむ」は、古今集の

「ねぎごとを さのみ聞きけむ 社こそ はてはなげきの 森となるらめ」

から引用しているようで、この現代語訳はだいたいこんな感じです。

「願い事をそのようにたくさん聞いてくださるお社は、そのうち嘆き(投げ木)の森になっちゃうよね」

うむうむ、さもありなん。

ようやく、本宮が見えてきました。

里宮に遷されたとはいえ、己等乃麻知媛の御魂は本宮にも残されています。

社の手前に突き出た丸い石は、この聖域に棲む神亀の頭だそうで、決して足を乗せたりしてはいけません。要石のようなものかな。

己等乃麻知媛の名の本当の由来は、「言依さし」(ことよさし)から来ているのであるといいます。

これは「神が言の葉を以て、現世に神意を伝える」という意味であって、つまりコトノマチヒメは絶大なるカリスマ性を持った巫女であったことを表しています。

人の願いを聞き届けるのではなく、神の意思を伝える姫神なのです。

神の意思とは大いなる自然の御心。人は強欲傲慢に生きるのではなく、”ことのまま”に生きるのが、一番幸せなのかもしれません。