「CHIRICO様には人混みに揉まれながらの桜より、静かな秋の吉野山の方が似つかわしいように思います」

2021年春、asamoyosi様よりアドバイスをいただいて、はや2年半。僕はようやく吉野山へ来ることができました。

吉野山(よしのやま)は、奈良県の中央部・吉野郡吉野町にある吉野川(紀の川)南岸から大峰山脈へと南北に続く山稜の総称です。

また、金峯山寺を中心とした、社寺が点在する地域の広域名称としても知られます。

吉野山といえば桜の名所で、平成2年(1990年)には「日本さくら名所100選」に選定されています。

そんな吉野の桜を一度見てみようと過去3回、桜の時期を狙って足を運んでみたものの、いずれも早すぎか遅すぎかで、薄紅に染まる霊山を見ること叶わないままでいます。

そう愚痴る僕に、人混みの中で桜を見るよりも、しっとりとした秋の吉野山がお勧めですよと、asamoyosi様が教えてくれたのです。

休日のプライベートタイムは、いかにして人に会わないように過ごすか、ということに集中する僕は、少々早く来すぎたようです。

早朝の吉野神宮は人もいませんが、扉も開いていませんでした。

それで帰りに改めて立ち寄ってみると、今度は観光バスが来ています。

ちょっと煩わしかったので、本殿の近景だけ撮影して、そそくさと退散しました。

紅葉を見にきた、と言いましても、またもや時期は微妙でした。

早すぎたのか遅すぎたのか。すでに散った枝葉も多く、緑のままの葉も多く、僕の吉野山は真っ赤に色づくといった風情ではありませんでした。

近年は夏が暑すぎて長いので、紅葉も難しくなった感があります。

それでも、まあ、なかなか魅せてくれますね、吉野山。

雲出づる僕の好きな景色に、心ばかりの紅葉が、淡い彩りを添えてくれています。

派手さはないが、控えめで日本的な美しさ。

「いつかまた 訪ふといひつつ み吉野の わが植えおきし 花を来て見む」

この辺りの急坂は「七曲り」と呼ばれていて、「下千本」(しもせんぼん)の桜の名所となっています。

木陰には、恥ずかしがり屋の花の精。

今回僕は、観光駐車場に車を停めて歩くことにしましたが、桜の時期以外はこの山道を車で通行することができます。

そして早朝にもかかわらず、意外と車の通行があることに驚いています。

道幅はさほど広くないので、撮影や歩行には、気をつけねばなりません。

逢瀬の道で、身を絡め合う木が、いとおかし。

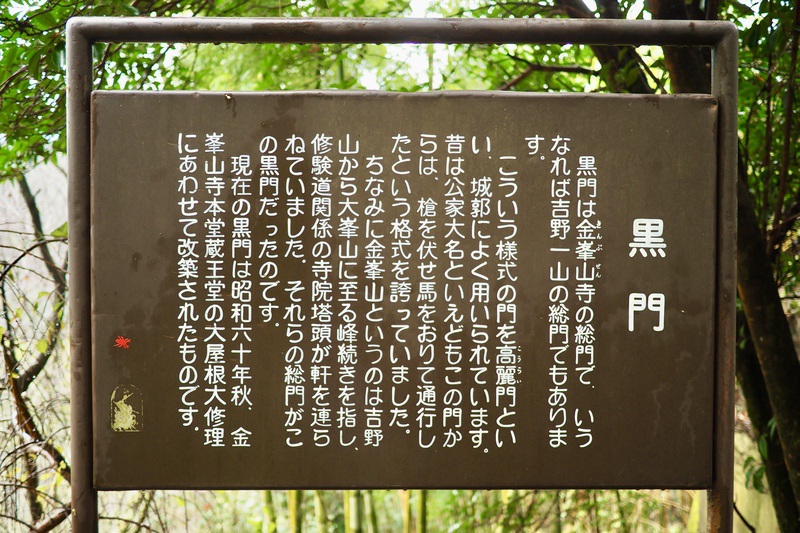

「黒門」がありました。

これは金峯山、吉野一山の総門となります。

昭和60年に改築されたとありますが、すでに往年の風格を漂わせています。

銅の鳥居が見えてきました。

扁額の龍が睨んでおります。

下には小角さんがいらっしゃいました。

吉野山は、大峰山を経て熊野三山へと続く、山岳霊場・修行道大峯奥駈道の北端になります。

7世紀(飛鳥時代)に活躍した呪術者・役小角(えんのおづぬ)は、葛城山(金剛山・大和葛城山)、大峰山で修行を重ね、金峰山で金剛蔵王大権現を感得し、この地に蔵王権現を本尊とする金峯山寺や修行道である大峯奥駈道を開いたとされています。

以来、吉野山は、修験の聖地としての色合いを深めています。

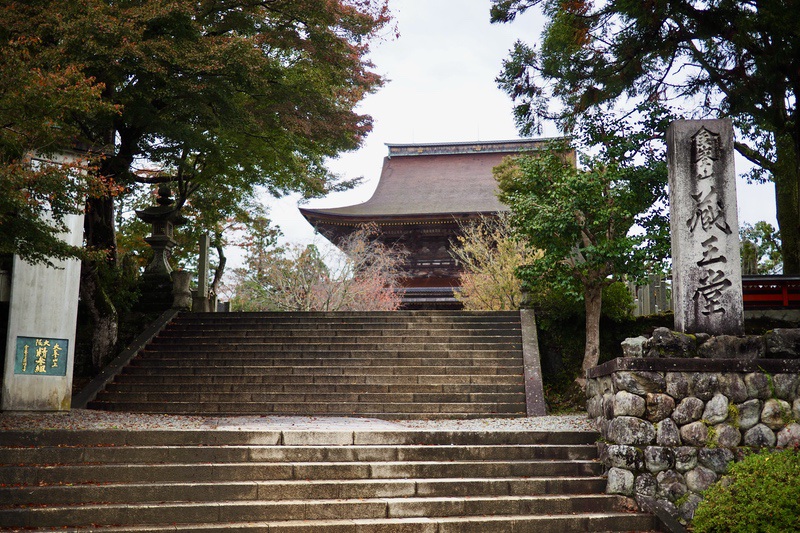

いよいよ金峯山寺蔵王堂の屋根が見えてきましたが、

なんじゃこりゃーっ!

残念ながら、国宝の二王門が修理中でした。

ぐるりと半周して、正門から入ることにします。

吉野山のシンボル、修験道の根本道場の姿が見えてきました。

金峯山寺(きんぷせんじ)は、役小角の開基と伝えられ、かつては大峯山寺の「山上の蔵王堂」に対し、「山下(さんげ)の蔵王堂」と呼ばれていました。

境内には神仏習合の名残を濃く漂わせ、天満宮や

稲荷社が鎮座しています。

う~む、クナトミか?

二王門は残念でしたが、かわりに秘仏本尊の特別開帳があるというので、拝観しました。

木のお札付きです。

堂内は撮影禁止なので、画像はチラシから。

本尊は蔵王権現立像3躯で、中尊は高さ約7mもの大迫力。普段は非公開(秘仏)であることから「日本最大の秘仏」とも称されるそうです。

今にも足踏みをしだしそうな、リアルな造形。

最初はその迫力に怖いと感じて今いましたが、だんだん可愛く見えてきました。

吉野山の聖域はとても広く、歩いて全てを見て回るのは丸一日はかかりそうです。

この後の予定もあるので、もう少しだけ散策してみます。

夜のライトアップも良いかなと思いましたが、昨夜は雨で諦めました。

僕と吉野山は、なかなか相性が厳しいようで。

それでも一人ぶらぶら歩く、朝の吉野山は、とても清々しい。

僕は旅先で人混みに遭うのは、とても耐え難いのですが、それは他の旅行客と遭遇するのが煩わしいということなのだと思います。

当然、旅先での僕も旅人ですので、いわばこれは同族嫌悪というものでしょうか。

地元の方々とのふれあいは、最近とても楽しみな出会いの一つとなっています。

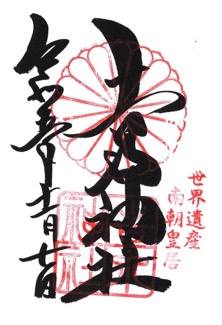

世界遺産、国宝という案内につられて、「𠮷水神社」(よしみずじんじゃ)に来ました。

𠮷水神社は元を「吉水院」(よしみずいん)といい、天武天皇の時代(白鳳年間)に役行者が創建した格式高い修験宗の僧坊だったとのことです。

明治時代に行われた神仏分離によって、吉水院が南朝の皇居であったことから、明治8年に「𠮷水神社」(吉の字は口の上に土かんむり)と改められました。

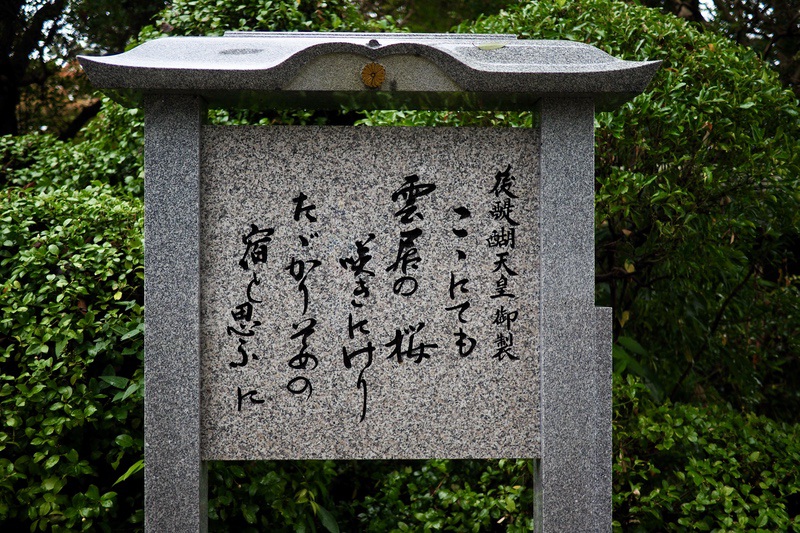

おお、有名な「一目千本」(ひとめせんぼん)はここでしたか。

「ここより見わたすところを、一目千本とかいひて、大かたよし野のうちにも、桜のおほかるかぎりとぞいふなる」(菅笠日記)

その絶景が!・・・

ですよね。

一望のもとに千本もの桜が見えるという景色は、心眼で楽しませてもらうことにします。

延元元年(1336年) 後醍醐天皇は京の花山院から吉野へと行幸し、吉水宗信法印の援護のもと、この吉水院を南朝の皇居としました。

それから南朝四代57年の歴史が始まり、𠮷水神社は現存する南朝唯一の行宮となっています。

境内には神仙思想に基づく庭園があるのですが、

そこには鶴島・亀島が作庭されていました。

船石なんかも置かれ、なるほど、思ってしまいます。

鶴は千年、亀は万年。

蓬莱島にあるという霊薬は変若水か。

𠮷水神社の祭神は、「後醍醐天皇」「楠木正成公」「吉水宗信法印公」となっています。

バリバリの南朝ですね。

境内に「弁慶の力釘」なるものがありました。

文治元年(1185年)に、 兄である源頼朝の追手から逃れた源義経と静御前が、弁慶等と共にこの吉水院に隠れ住んだと伝えられています。

追手がここに来た時に、「エイヤッ」と弁慶が親指で釘を打ち込んだという石なのですが、

おお、確かに釘が打ち込んである!

すごいよね、弁慶。

𠮷水神社は書院内を拝観することができます。

しかも撮影OK。これは嬉しい♪

𠮷水神社にある書院は日本住宅建築史上最古とされており、ユネスコより「世界遺産」として登録されました。

現在の日本住宅の源流をなす実例として、数々の珍しい手法が見られる書院なのだそうです。

そしてそこには、

義経と静御前が最期の時を過ごした「潜居の間」が残っています。

義経はここから、さらに追手から逃れる為に山伏の姿に扮して山へ入ります。その際に身に着けていた数々の武器や道具や衣装を吉水院へ隠し残していきました。

潜居の間の奥には、

後醍醐天皇の玉座も残っています。

一面金色の玉座の華やかなこと。

鎌倉幕府時代後期、第96代「後醍醐天皇」は武士(幕府)の介入を嫌い、天皇主導の政治を強く求めました。

文保2年(1318年)、31歳で即位した後醍醐天皇は、後宇多上皇の院政を廃止させ、自身の理想政治を追及しました。

そしてついに、近臣とともに討幕計画を企てるのです。

元亨4年(1324年)、天皇らは幕府の京都守護機関である「六波羅探題」(ろくはらたんだい)襲撃を計画。しかしこれは幕府に密告する者がおり、未遂となります。

これが「正中の変」(しょうちゅうのへん)と呼ばれる事件で、近臣の日野資朝(ひのすけとも)と日野俊基(ひのとしもと)らは捕らえられ、処罰を受けました。後醍醐天皇は「関知せず」という弁明書を幕府に提出し、処分をなんとか免れることができました。

しかしこれに懲りない後醍醐天皇は、その後も討幕のための祈祷を命じたり、武士を招集したりなどの行為を繰り返していました。

そして元徳3年(1331年)、後醍醐天皇の討幕計画がまたもや密告されたことで、幕府は天皇捕縛を行うことにします。

さすがにこれはまずいと、後醍醐天皇は三種の神器を携えて御所を脱出し、笠置山(かさぎやま)に逃亡したのでした。

光厳天皇(こうごんてんのう)を立てた鎌倉幕府は、笠置山を攻め落とし、後醍醐天皇を捕らえられて島根の隠岐島(おきのしま)に配流しました。

これに後醍醐天皇の皇子「護良親王」(もりよししんのう)と「楠木正成」(くすのきまさしげ)が挙兵。この動きが各地での討幕運動へと繋がっていき、日本は大混乱期へと向かっていきます。

正慶2年(1333年)、後醍醐天皇は混乱に乗じて、隠岐島から釣り船で脱出し、鳥取の船上山(せんじょうさん)に行宮を築いて諸国武士に挙兵を促します。この時、天皇に加担したのが「足利尊氏」(あしかがたかうじ)でした。

彼の働きで六波羅探題は壊滅、後醍醐天皇は京都に戻ることができ、政権を取り戻します。

こうして幕府の崩壊とともに、鎌倉時代は終焉を迎えたのでした。

書院の庭先に、「豊太閤 秀吉 花見の本陣」と書かれています。

文禄3年(1594年) に開かれた盛大な花見の宴では、𠮷水院を本陣とし、秀吉はここに数日間滞在しました。

その時に使用した道具や宝物多数を、秀吉は𠮷水院へ寄贈しており、それらを書院内で拝見することができます。

さて、京に復権した後醍醐天皇は、「建武の新政」(けんむのしんせい)の開始とともに、討幕にかかわった諸将へ恩賞を行いました。

しかしその内容は、公家に厚く、血を流した武士には少ないものでした。これに武士らは、後醍醐天皇に対する不満を募らせていったのです。

建武元年(1334年)、鎌倉幕府側だった西園寺公宗(さいおんじきんむね)と北条泰家(ほうじょうやすいえ)による、後醍醐天皇の暗殺未遂が起きます。

そして、建武2年(1335年)に北条時行(ほうじょうときゆき)が信濃国で「中先代の乱」(なかせんだいのらん)を起こし、鎌倉を占拠しました。

足利尊氏は朝廷に北条氏討伐と征夷大将軍の任命を迫りますが、後醍醐天皇はこれを拒否。

業を煮やした足利尊氏は、後醍醐天皇を無視して挙兵し、鎌倉に攻め込みました。鎌倉奪還を果たした足利尊氏はそのまま居座り、後醍醐天皇に対立する姿勢を見せます。

足利軍はいったん敗走するものの、「湊川の戦い」(みなとがわのたたかい)で楠木正成軍を破り、京都へと進軍。ついに足利尊氏が京都を制圧し、後醍醐天皇は三種の神器を尊氏に渡して廃立となりました。

こうして足利尊氏によって、京に新たな幕府が開かれることになるのでした。

花山院(かざんいん)に幽閉された後醍醐天皇は、壊れた土塀から脱走し、吉野へ逃亡。

足利尊氏に渡した三種の神器は偽物だと主張して、吉野の地で朝廷を開きます。

こうして、後醍醐天皇による南朝と、光明天皇による北朝が並立することとなり、以後、57年にわたって続く南北朝時代が始まってゆくのでした。

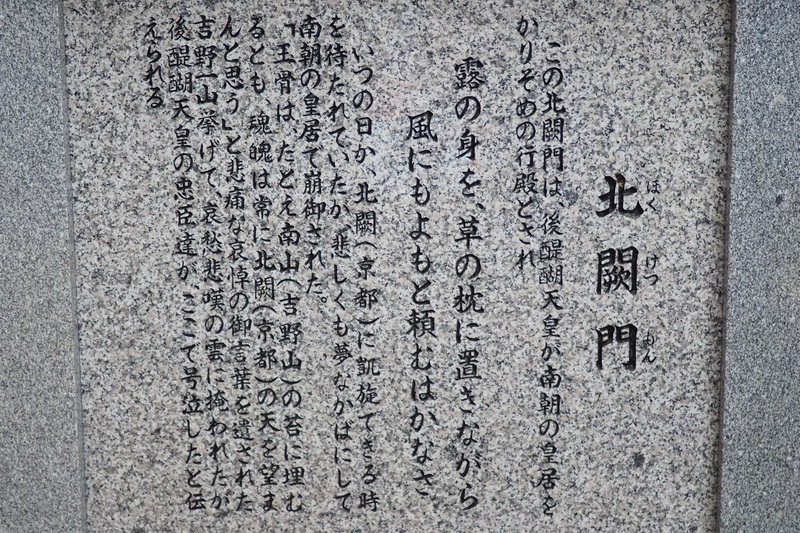

書院の庭の奥に、「北闕門」(ほくけつもん)と呼ばれる門があります。

後醍醐天皇は隠棲時に、ここから京を眺めて九字を切ったと言い伝えられています。

正平2年(1347年)には、楠木正成も四条畷の戦いの出陣に際して九字紋(早九字護身法)の印を切り結んだとか。

吉野山から大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)を経て大峰山(大峯山)に入山する修験者は、ここで邪気を払ったともいわれます。

波瀾万丈な人生を送った後醍醐天皇は、結局鎌倉時代から理想とする親政「治天の君」(ちてんのきみ)の地位に就くことはできませんでした。

後醍醐天皇は、各地に自分の皇子を送って北朝方に対抗させようとしましたが、劣勢を覆すことができないまま病に倒れ、延元4年 / 暦応2年(1339年)8月15日、義良親王(後村上天皇)に譲位し、翌日、崩御しました。宝算52(満50歳没)。

権力争いの南北朝時代は後醍醐天皇の亡きあとも続き、それが終焉を見せるのは、「足利義満」(あしかがよしみつ)が室町幕府3代将軍に就いた後のことでした。

吉野山は古来より「蘇りの地」として知られているとのことでしたが、後醍醐天皇の御魂は、今もここで復権の夢を見ているのかもしれません。