岡山県総社市に、「秦の郷」と呼ばれる地域があります。

そこには岡山県下で最も古い寺跡とされる秦原廃寺跡があり、秦という地名は秦氏が渡来し、「秦織部」(はたおりべ)があったことに由来すると云う説があるようです。

車で走っていると、巨大な岩をぶち抜いたトンネルを見かけました。

う~ん、この岩は御神体ではなかろうか。

秦の郷、高梁川添いに、「姫社神社」(ひめこそじんじゃ)が鎮座しています。姫社と書いて、ヒメコソと呼ばせるのは面白い。

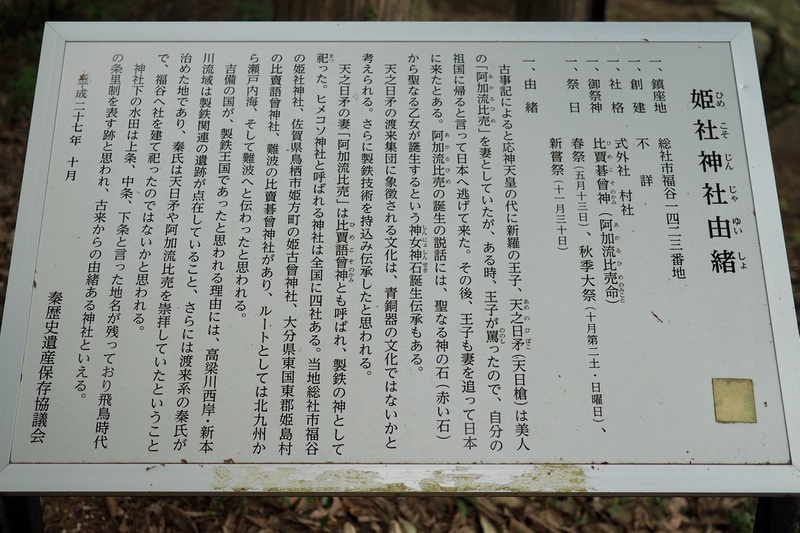

当社は「比賣許曾神」として、「阿加流比売」(あかるひめ)を祭神とする神社です。

鳥居の横に立つ碑には「古代吉備之國波多波良郷鉄造之神社」と

「秦郷鉄造之発祥之地」の文字。

要するに、ここは吉備国の鉄造発祥の地であり、それは秦氏によってもたらされたものであると考えられているようです。

また参道脇には「鉄作神姫社神社」と「祭神比賣語曽神」の石柱が立ち、

由緒によれば、アカルヒメ=ヒメコソノカミは製鉄の神として祀られ、またアメノヒボコは朝鮮半島から製鉄技術を伝承したと考えられているようです。

しかし富家の伝承から当地の状況を考察すると、全く別の経緯を見ることになります。

吉備国・播磨国は、元は出雲王国領でした。当地に製鉄文化を興したのは、ヒボコではなく、製鉄民族である出雲族であったと考えられます。

但馬国に定住していたヒボコ族。ある時、隣国丹波の海部王「建田勢」の軍に、但馬北部を占領されるという事件が起きました。そこへ第一次物部東征の煽りを受けて、但馬のヒボコ族は播磨へ侵攻を開始するのでした。

ヒボコ族の先祖は、円山川の沼地開拓で苦労したといいます。その結果、彼らは子孫代々、出雲王に対して恨みを持ち続けていました。その恨みの気持ちが、播磨侵攻の原因の一つでもあったといいます。

また、播磨の宍栗(しそう)地方は鉄がよく採れる所でした。彼らの播磨侵攻の目的のひとつには、鉄資源の確保があったようです。

やがて大和のフトニ大君(7代孝霊帝)は、ヒボコ勢から播磨を奪還すべく、イサセリ彦(大吉備津彦)とワカタケ彦(若建吉備津彦)の兄弟に進軍を命じました。

彼らは大軍を率いて、播磨に向かいました。

ヒボコの子孫である出石神社の旧社家・神床家には、次のような伝承があるということです。

「磯城王国を南北から挟み撃ちすることを求める使いが、モノノベ王国から来た。そして攻撃の約束が結ばれたが、モノノベ王国に編されてしまった。

タジマのヒボコ勢は約束の日に攻撃を開始したけれども、モノノベ王国は動かなかった。ヒボコ勢は、出雲王国の隙をつて、ハリマ国に侵入したが、反対に磯城王国軍に集中攻

撃を受け、敗れた。発展するためには、確実に良い時期を待つべきであった」

と。

播磨にいたヒボコ勢らは淡路島、琵琶湖東岸の坂田吉備国に逃げたという話です。

ヒボコ勢を播磨から追い払ったイサセリ・ワカタケ勢は、こともあろうに、そのまま出雲王国領の吉備地方に侵入しました。

磯城王家を親戚と考えていた出雲王家は、その事実に大きな衝撃を受けたといいます。フトニ大君は、出雲侵攻を開始したのです。

これは、第一次出雲戦争と呼ばれています。

イサセリ・ワカタケの圧倒的多数の軍勢は、瞬く間に吉備の中山まで占領しました。

これにより、吉備国に逃れていたヒボコ勢はさらに西部に逃げ、品治の郡の府中(広島県府中市)付近に住んだと伝わっています。

その頃、大和地方に、八咫烏・大田田根彦の導きで、物部勢が侵入してきました。これにフトニ大君はモノノベ勢を脅威に感じ、吉備に移ることにしました。

以降、大和地方では内乱状態が続き、大君と呼べる人はいませんでした。いわゆる「和国大乱」の時代です。

吉備国に来たフトニ大君の勢力は、大和王権とは分離独立した状態になり、その政権は吉備王国となりました。

「真金吹く」とは、タタラ製鉄でフイゴを吹くことを意味します。これが枕詞になるほど吉備では砂鉄が採れ、故にフトニ大君の吉備王国は、大和政権に匹敵するほどの強国となってゆくのでした。

磯城・大和王家だったフトニ大君は、出雲王家の親戚でしたが、同時に海部家の血筋でもありました。海部族は支那の秦の国から渡ってきた一族の末裔でしたので、秦氏とも呼ばれていました。

岡山県総社市にある「秦の里」の由来は、このフトニ大君らの出自によるものかもしれません。

つまり、姫社神社が謳う「秦郷鉄造之発祥之地」とは、出雲族が製鉄を興し、ヒボコ族が移住し、吉備王家が鉄を牛耳った、というのが真相ではないかと思われます。

ただ、分からないのは、比売語曾神とも呼ばれるアカルヒメが、製鉄の神として祀られているということです。

当地に伝わるような、秦氏がアメノヒボコやアカルヒメを崇拝していたとは到底考えられません。秦氏とは関係のない、アカルヒメを奉斎する別の氏族が当地にいたということになるのではないでしょうか。

この秦氏で上書きされた、分厚いヴェールを、ゆっくりと剥ぎ取らなければ、その痕跡は見えてこないのかもしれません。

姫社神社に足を踏み入れた時、僕は水の氣配が濃い神社だなと瞬間的に感じました。

それは高梁川の近くにあるからだろうと思っていましたが、

境内裏手に水場がありました。

飲用できるのでしょうか。

その先へ、足元注意深く進むと、石を積み上げた堰のようなものがありました。

う~ん堰かな。なんだろ、これ。

この石積みは一つではなく、何段か連なっています。

姫社神社は水の聖地なのでしょうか、謎多き神社です。

そもそも、「姫社」で「ひめそこ」と呼べるものでしょうか。

「ひめそこ」って一体何だろう。その名には、どういった由来があるのでしょうか。

雲をつかむような思いで、秦の郷を後にしたのでした。