僕は一冊の本を、とても興味深く拝読しました。

その本とは、2023年11月16日に出版された、「天外伺朗」(てんげしろう)先生のご著書、『出雲王朝の謎を解く!』です。

天外伺朗氏の御略歴に関しては、著書の巻末や販売サイトの紹介欄に詳しく記されていますが、かのソニー全盛期において重役を務め、CDや初代AIBOの開発に携われた方であると言えば、その凄さが一番伝わりやすいかと思います。

僕の聞いている話では、氏はソニーを退社して以降、アメリカに単身乗り込み、ネイティブの世界に傾倒されていったということです。

著書には、2000年8月に、インデイアンの長老から突然「聖なるパイプ」を拝領し、インディアン社会では長老のひとりに列せられ、「祈り人」つまリシャーマンとしての人生も歩むことになった、と記されています。

現在では経営塾などのセミナー活動を行いつつ、古代から降り積もった報われぬ魂の鎮魂の旅、「日本列島祈りの旅」を継続して実施されているとのことです。

天外伺朗氏のご紹介としては僕の拙い知識で誠に恐縮ですが、至らぬ点はご了承ください。

さて、当書では、その「日本列島祈りの旅」の出雲編の経緯や、それによる出来事が記されていました。

前半部分では、大元出版の主要な書籍の中から重要な項目を適切に引用され、古代出雲王朝時代の状況をわかりやすく解説されております。またその中で、僕の『人麿古事記と安万侶書紀』もページを割いて引用・紹介いただいてあったことには、何よりも驚かされました。

ありがとうございます、と陳腐な言葉しか思い浮かばぬ自分が、情けなく思われて仕方ありません。

『出雲王朝の謎を解く!』の内容は、大元出版による富家の伝承をしっかりと支持しつつ、しかしこれまでにない話として、チャネリングで得られた情報を元にした、伝承をも凌駕するような内容が、とても理解しやすく、脳裏に溶け込むように綴られていました。

僕は、いわゆるスピ系の話は苦手です。当然、不確定要素を古代史の考察に含めることには慎重にならざるを得ないのですが、その僕でも抵抗なくスッと入り込めたのは、天外伺朗氏のお人柄をにじませる文章によるものであろうと、深く感じ入りました。おかげで、チャネリングやパイプセレモニーといった、「日本列島祈りの旅」での情景を、リアルにイメージすることができました。

当書の中で、氏が、古代の氏族同士の関係を血脈ではなく、宗教観のあり方で考察されている点に、僕は深く興味を持ちました。

確かに血は婚姻・習合する過程で、どの血筋が優位なのか分かりにくくなってしまいます。磯城王家の立場も、出雲族なのかスサノオ族(秦族)なのか、血で考えるとどうしても矛盾が生じてしまいます。東出雲王家・富家が銅鐸祭祀を止め、銅剣祭祀に変えたことが、磯城王家との不和の一端であったというのが今ひとつピンと来ていませんでしたが、天外氏の考察を読み、なるほどそうか、と思い至ったものでした。

人を結ぶのも、殺すのも、その根底に宗教観があることは、今も昔も変わりません。

この学びは、今後の僕の旅の考察を、さらに深みに導くこととなるでしょう。

しかしここで、『出雲王朝の謎を解く!』の内容の一部に、僕は違った方向からの考察を記さなければなりません。僕は大元出版の末席に名を置かせていただいてる身でもあり、出雲王家の尊厳のため、一言お許しをいただきたい。

天外伺朗氏が信頼を置くチャネラーの神託によれば、出雲族は、アイヌや島根の先住民に対して虐殺を行なったと啓示があった、とされています。

これまで全国47都道府県の聖地を旅してきた僕の、最近の考察では、これは少々ニュアンスが違っていると思われるのです。

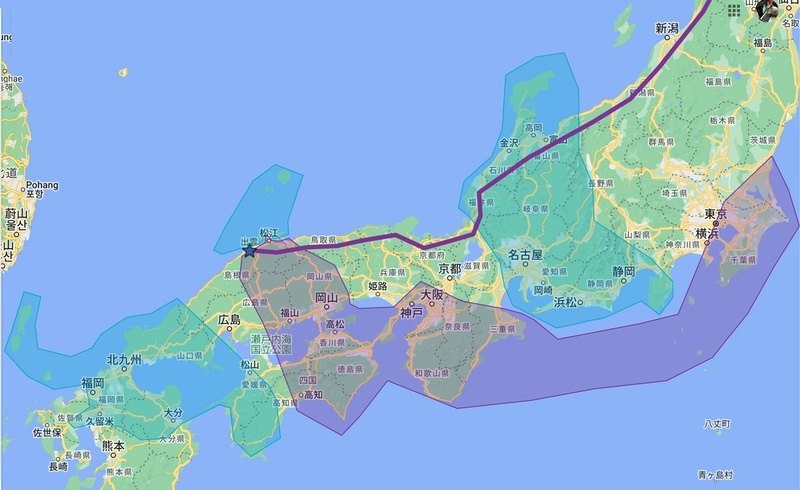

『出雲王朝の謎を解く!』の中でも、クナ族(ドラヴィダ族)の大移動の経路が図として記されていましたが、僕もGoogleマップでそれをなぞってみました。

その距離は実に、9,500kmを超えるものでした。アーリア族の侵略を受けた彼らは、数千人の規模で、異民族との衝突を避けるため人がほとんど住まない北回りの安全なルートを選んで移動した、と富家に伝えられます。

ゴビ砂漠を渡り、アムール川上流に達すると、そこで筏を作り数千kmの川下りをして、そのまま間宮海峡を経て樺太に着き、さらには北海道を経て津軽半島に上陸した、とあります。

天外氏は、この移動期間はおそらく100年は優に越えていたであろうと推察されています。旅をしながらの出産と乳幼児の育児は大変であり、ちょっとずつ住みながら移動したと考えるのが自然であると。また、羅針盤もなしに速度の出ない筏を漕いで海を渡るということはかなりの冒険で、荒れ狂う渡海で、かなりの数の命が失われたのではないかと推察されています。

移動を諦め、その土地に定住していった者たちもいたでしょう。天外氏が書かれるように、いったい何人が津軽までたどり着いたのか、また、出雲までたどり着けたのか、僕には全く想像できません。

そのような状態で、果たして原住民と争い、彼らは虐殺を行うことができたでしょうか。後の出雲王家は「言向け」によって近隣の勢力を統治しましたが、当初のクナ族は、先住民に対して言向けることしかできなかったと思われます。

しかし僕は、クナ族の状況はそれほど悲惨ではなかったと考えています。それはインドの製鉄民族を出雲の斐伊川に導いた存在があったのではないかと、思い始めているからです。

上図の紫の☆の部分ですが、そこは「ウラジオストク」です。ここで日本産の黒曜石の石器が見つかっています。つまり石器時代の日本には、良質の黒曜石が埋蔵されている場所を見抜き、加工し、ウラジオストクにまで輸出した勢力があったとみることができます。

その一族は斐伊川に良質な砂鉄があることも知っており、同時にインドには製鉄技術に長けた民族がいることを知っていたとしたらどうでしょうか。彼らはブリヤート人を通じてクナ族に情報を流し、住みやすい地盤を整え、大移動を影ながらエスコートしていたのではないでしょうか。

では、この勢力とは、どこの一族か。

僕はこれを、国生み神話において淡路島の次に造られた四国、そこを基盤とした勢力であろうと考えます。そしてこれが、出雲王国時代が母系社会であり、姫巫女が王よりも崇敬されていた時代において、大いなる母系とされた一族ではないかと考えます。

この内容は、大元出版とは関係のない、あくまで僕個人の考えであり主張です。が、調べていけば調べるほど、その根拠となりうるような状況を、僕は目の当たりにしてきました。

これは完全に僕個人の考察ですので、富家伝承をベースに考察した「八雲ニ散ル花」シリーズとは別に、「常世ニ降ル花」として現在進行形で書き続けています。

この四国に始まる勢力は、当初は一つの王国であったと思われますが、調べていくうちに二つの勢力があるように感じられてきました。ちょうど出雲王家が東西に別れたように、です。

その勢力圏を大雑把に囲ってみましたが、ブルーの勢力圏を「越智族」、バイオレットの勢力圏を「阿波族」と便宜上名付けています。あるいは一つの阿波王国が、「越智王家」と「忌部王家」に分かれたのかもしれません。

この二勢力は、出雲王家のみならず、海部、物部、豊の各王家に后を出している痕跡が見え、あるいはヒボコ家、宗像家などにも后を出している可能性もあります。あるいは畏れ多くも申し上げるなら、サイノカミ信仰の女神である「幸姫」は、ここの人ではなかったでしょうか。

つまり各王家に后を出すことで、裏からこの国を支えてきた古代母系勢力が四国にあった、というのが僕の主張です。

ではこの四国の勢力は何処からやって来たのか。

僕は当初、それはユダヤではないだろうか、と考えていました。というのも、四国ではユダヤ伝承がよく知られているからです。

しかし四国の聖地を訪ね歩くほどに、それに違和感を感じるようになりました。表面上は確かにユダヤの気配を感じなくもないのですが、奥深いところは全く別の、祭祀の気配があるのです。「沼川姫や溝杙姫という名は渡来系ではなく縄文系だ」と指摘された、富士林雅樹先生の言葉もずっと脳裏に突き刺さっていました。

僕は、三島家や越家もこの四国から移住した勢力ではないかと考え、その根拠を「常世ニ降ル花」シリーズでは追っています。

ここで、『出雲王朝の謎を解く!』後半に書かれた内容に、僕は刮目しました

---------

イズモ族が来る前にここにいた先住民とは、いったいどういう人たちでしょうか、という私(※天外氏)の質問にAさん(※チャネラーの方)は以下のように答えてくれました。

出雲王家の伝承では、インド中央部にいたドラヴィダ族が、アーリア人の侵攻で逃げ出して樺太・北海道を経て出雲に住み着いたといっておりますが、このとき来たのはシュメールを統一したサルゴン族であり、アーリア人の侵攻ではなく、天変地異で逃げ出したらしい、とのことです。

さらにそれより1000年以上前に、同じドラヴィダ族がインドを離れエジプト、メソポタミアなど多くの地に散ったけれど、その一部が日本に来たのではないか、といっておられました。

つまり、本章で扱ったイズモ族と先住民の戦いは、同じドラヴィダ族同士ではなかったか、という推論です。

おそらく、その1000年の間に鉄器が開発され、イズモ族(サルゴン族)は強かったのでしょう。

---------

クナ族よりも先にインドを離れたドラヴィダ族がいた。これが史実であるかどうかの確認をしなければなりませんが、もし、このドラヴィダ族が海を渡って淡路島にたどり着いていたとしたら、そしてさらに移住して、四国に大きな勢力を持ったとしたら、腑に落ちる点も増えてきます。この後、彼らが勢力を広げていった話が、国生み神話となっているのかも知れません。

和国で鉄が生み出されるまでは、良質な黒曜石が生活に欠かせない刃物でした。

阿波国と良質な黒曜石が採れた神津島、姫島、隠岐島などとの間には繋がりがあり、四国の勢力が優秀な採石民族であった可能性が推察されます。

その彼らは、自分たちと先祖を同じにする一族で、世界でも有数の、鋼鉄に近い良質の鉄を生産する技術を持った者たちがいることを知っていたのではないでしょうか。

そして彼らは、インドを去らなければならないクナ族を出雲に導いたのではないか、というのが今の僕の見解です。そしてこの見解に、争いが生まれる要素は見当たりません。

島根は、本土側と半島側では、微妙な古代の風土・宗教の違いが見受けられます。当初は、隠岐島で黒曜石を採石していた四国勢が島根半島側に住み、斐伊川のある本土側をクナ族に譲ったのではないでしょうか。国引き神話は、後に半島側もクナ族の土地として治めるようにオミヅヌ王が言向けた話のような気がしています。

そうなると、『出雲王朝の謎を解く!』で語られる島根半島の加賀の潜戸での虐殺の話は、少なくともクナ族が行なったものではなく、大国主や事代主に咎が及ぶものではないように思われます。

あるいは四国勢が採石のために島根に来た時に、先住のインドネシア系原住民と争ったのであれば、ドラヴィダ族による虐殺があった、となるのかも知れないので、「日本列島祈りの旅」の儀式で現れた心優しい大国主と事代主は、これを詫びたのかもしれません。

徐福が連れて来た海童たちが労働を強いられ、それにより王と副王を殺害したという告白は、確かにそのような状況はあったのかもしれませんが、だから自分たちを許して和解してほしいと出雲族の子孫に懇願するというのであれば、彼らの霊はまず自分たちの子孫に対して、出雲の歴史と出雲大社の在り方を本来の正しい形に戻すように説得すべきであると、僕は考えます。

富家伝承を研究する人たちの中には、こうした疑惑に囚われ、やがて出雲から離れていく方々も少なくありません。

しかし、路傍の花を愛で、虫の音を愛しみ、春の芽吹きを「出づ芽」と賞賛した麗しく偉大な我が国の先祖への崇敬は、僕は1ミリも揺るがないのです。

古代へのアプローチは、いろいろな方法があり、また明確な証拠が出て来にくいため、確定的な論証が難しいものです。

僕は素人でもあるので、細やかで具体的な年代測定や発掘物による論証能力に弱い部分があるのを認めます。

また、神の声が聞こえたり、視えたりする才能もありません。

しかし古代史考察に、何でもありの飛び道具を用いるべきではないと考える僕は、到達が困難な場所であっても、必ずその場所を訪ねてきました。風土に触れ、古来より残る名称や地元の話・伝承を学び、郷土の味を堪能し、土地の風を五感の全てで感じてきました。そうすることで古代史学素人の僕に、ようやく考察が降りて来ます。それはまるで当時の情景が目に浮かぶような体験であり、作家がよく言う、「物語が降りて来た」という状況に似ているのかも知れません。いわばそれが、五条桐彦流のチャネリングです。

そうではあるのですが、今回のこの『出雲王朝の謎を解く!』の中で、全くアプローチの違う天外氏が綴る柔らかな文章の中に、僕の考察に深く突き刺さるものが溢れていたことに、ただただ驚かされました。最後に、出雲王家への崇敬の意を更に深めてくれたこの本は、僕にとっては宝箱のような一冊であったことを、天外伺朗先生へ敬意と感謝を込め、申し添えさせていただきます。