かくして、京へとたどり着いた笹丸は伍輔(ごすけ)、菊世は花田、そして呉葉は紅葉と名を改めた。伍輔は細い元手で小物屋を営み、奥の部屋で紅葉に琴を教えさせることにした。紅葉の見目麗しさはすぐさま町の噂となり、その姿を一眼見ようと押し寄せる客で伍輔の店は連日賑わった。

天暦7年(953年)6月末の頃、伍輔の店の前を、女中5人を連れた被衣(かずき)を被った女が通りがかった。女は源経基の奥方であったが、その耳元に、店の中から美しい琴の音が届いた。

奥方は老女・深見とともに伍輔の店を訪ね、琴の音の主は誰かと尋ねた。

「ほう、そなたは紅葉というのか。もう一度私に、琴を聞かせておくれ」

奥方の要望に応えて、紅葉は琴を弾いた。紅葉が心で第六天を念じつつ秘術を用いて弾くと、奥方はすぐさま感じ入って、そのまま紅葉を女中として召し抱えることにした。

月日が経つと、紅葉の才気芸能の優れたる様は、経基公の耳にすることとなった。経基公は紅葉を召して言った。

「そなたが紅葉か。どうだ、私のために一曲奏でてくれまいか」

紅葉は承り、第六天を念じつつ琴を弾いた。琴の音の美しさに、その場にいた者たちは皆感じ入り、一曲弾き終えると経基公は紅葉を御前に召して盃を渡した。

その時改めて、紅葉の見目麗しさに経基公はとても心を動かされた。紅葉は以後、経基の寵愛を受け、ついには公の子種を宿すことになった。

丁度その頃から、奥方は体調を崩すようになり、医者に診せるも病は日に日に重くなり、食もことさら細くなっていった。

聞けば「夜中の丑三つ時になると、数多の鬼が現れ、我を悩ませる」のだという。

老女も紅葉も奥方の様子を心配する日々が続いた。

ある時、下女が紅葉の部屋の奥で物音がするので、盗人がいるのかとそっと覗き見た。するとそこには白い上着を着て一心に何かに祈る紅葉の姿があった。

「紅葉殿は確か、奥方様の病状を見守るため、昼夜問わず傍に付き添っているはず。なぜ彼女はここにいるのだろうか」

下女は不思議に思った。

その話を聞いた経基公家臣の三谷は、奥方の病気全快を祈った護符を貰い受けるため、部下の浅田を比叡山に派遣した。浅田は比叡山の高僧に事の次第を話したが、そこに下女から聞いた紅葉の話もつけ加えた。

比叡山の高僧は早速壇に登り、しばらく祈念をして加持の符を持って浅田の前に戻ってきた。

「この護符を館へ持ちかえり、奥方を始め、周りの者の襟にかけさせ、病気全快を祈らせよ。特に紅葉には用心を怠らぬように。その女は化生の者であろう。花のような姿で人心を惑わし、経基公の寵愛を受け、奥方の権力を我が物とするため邪術を行なっておるのだ。経基公は老いたるといえど懸命な方である。このことをしかとお伝えすれば、たちまち悟られるであろう」

護符を受け取った浅田は、すぐさま経基公の屋敷へと引き返し、高僧から聞いた話を主人に全て語り伝えた。

経基公は警備を固め、高僧の話した通りに奥方とお付きの者すべてに護符を渡し、襟にかけさせ、病気全快を祈らせた。しかし紅葉は護符に触れようともしない。

三谷は怪しんで

「殿の命を軽んじて、護符を受け取らぬ曲者め。取り調べてやるから縄にかかれ」

と言った。しかしその時にはすでに、紅葉の姿は目の前から消え失せていた。

浅田は下女の話を思い出し、紅葉の部屋へ向かって行って走り行き、声高らかに呼びかけた。

「紅葉殿、よく聞かれよ。御擬の事あって御召し捕りいたす、お覚悟」

さすがの紅葉も慌て驚き、白衣を脱ぎ捨て奥から出てきて言った。

「何事ぞ。我が身において、露ほどの疑いを受ける過ちはありません」

「何を言う、お縄になって、有り様包まず、殿の御前で申し開きをせい」

こうしてついに、紅葉は捕らえられることになった。

紅葉の身が浅田の家に移されて囲われた後は、奥方は食も進むようになり、夜な夜な枕元に鬼が現れることも無くなった。

さては紅葉をどうしたものかと審議がなされたが、通常は当然死罪になるところではあるが、一度寵愛した娘を殺したとあっては、かえって経基公の聞こえが悪くなると思われた。

ましてや、紅葉は公の子を身ごもっていた。

そこで紅葉の両親、伍輔と花田も捕らえさせ、天暦10年(956年)、親子3人を信濃国の戸隠山へ流すこととなった。

「このような山深い里に流されて、出世の望みも絶たれてしまった。今更木こりで身を立てよとでもいうのか」

父親・伍輔は嘆いた。すると紅葉は笑って言う。

「大丈夫です、お父様。村里の人を欺いて同情を乞えば、衣食に事欠きません。私は経基様の寵愛を受け、子を妊娠したので、奥方が妬んで無実の罪でここに流されたのだ、と言いましょう」

こうして戸隠山の麓の村里で紅葉親子はうそぶくいた。里人は都人がこの山へ来るとは珍しいことだと騒ぎ、ある者は栗やそばを差し入れた。

紅葉親子は山の岩屋に暮らすことになったが、ある時、彼女は妖術で、里人の病を治すということがあった。

それから風の病にかかった時は岩屋の姫に願い出て、檜扇という珍しい扇を額に受ければ、たちまち病が治ると噂されるようになった。

最初は2,3人、次は4,5人と、噂が噂を呼び、岩屋を訪れる者は次第に増えていった。その中には、紅葉は生き神様であると言い出す者もいた。

そこで、生き神様の家が狭く見窄らしいのはいかがなものか、と心ある者が集まり、岩屋に立派な御殿を設えることになった。そうして月日を過ごすうちに、紅葉は玉のような子を出産した。

子は男子で、父・経基(つねもと)の名を一時とって経若丸(つねわかまる)と名付けられ、蝶よ花よと愛しみ育てられた。

紅葉は里人に琴・算盤・文字などを教え、家族4人は何不自由なく暮らしていた。しかし紅葉の心には京への未練と深い驕りがあり、未だ満足することはなかった。ある夜、男姿に身を拵えた紅葉は、十里二十里と走り抜け、富豪の家から金銀を強奪しては、「これは経基からもらったものです」と言って里の貧しい者に施した。紅葉の両親である伍輔と花田は、これ以上罪を重ねることを度々諌めたが、紅葉は「これは父母と、我が子経若丸のためなのです」と聞き入ることはなかった。

-『北向山霊験記 戸隠山鬼女紅葉退治之伝』

戸隠栃原は、かつて「柵村」(しがらみむら)と呼ばれていました。

そこを東西に流れる裾花川(すそばながわ)に、柵橋という橋が架かっています。

平維茂(たいらのこれもち)が紅葉姫に向けて放った矢の方角に進んで、川を渡った場所とされます。

当時、裾花川に橋はなく、倒れた木が柵のようになっていて渡る事が出来たと伝えられます。

謡曲「紅葉狩」の中で、「げにや谷川に風の掛けたる柵は 流れもやらぬもみぢ葉を 渡らば錦中絶えんと」と謡われており、「柵」という地名の由来とされています。

しかしこれはおそらく、『古今集』の

『山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり』(303)

「山の中の川に、風が掛けた流れ止めの柵がある。それは、流れきれないでいる紅葉の集まりだったよ」

から採られたものでしょう。

柵橋の少し上流に、「渡戸」(わたど)という場所があります。

そこで平維茂は、一人の少女に出会いました。維茂が声をかけると、少女は急にお腹が痛くなって川を渡れなくなったと言います。少女を憐れんだ維茂は、彼女を背負って川を渡るのですが、その時水面に写った少女の顔が鬼の顔をしていたため、その子が紅葉であると悟ったとされます。

柵村から荒倉山の紅葉の岩屋に向かう山道の麓に、「十二社」があります。

平維茂が紅葉討伐の際に、ここで休泊したと伝えられます。

祭神は天神七代と地神五代に、維茂の霊を加え祀ります。

背後には、維茂が植えたという、桂の大木の切株が残っていました。

『北向山霊験記 戸隠山鬼女紅葉退治之伝』(きたむきさんれいげんき とがくしさんきじょもみじたいじのでん)によれば、安和2年(969年)年10月25日に紅葉姫は殺されてしまうのですが、その頃にこの十二社は里の産土社として建立されたと案内板にはあります。

里人は子の成長を十二社に祈願する時、男子は維茂のごとく強く、そして女子は紅葉のごとく美しく、と願うのだそうです。

十二社から道を登り、集落を抜けると「柵神社」(しがらみじんじゃ)が鎮座しています。

山道を歩いて行くと階段がありました。

まあまあの階段を登ると、

ちょっと広いところに出て、再び階段。

隙を生じぬ二段構え。

この柵神社は、元は「矢先神社」と呼ばれており、平維茂が鬼女・紅葉を討伐する際、八幡大神に祈って放った矢が落ちた場所に鎮座していると云われています。

小ぶりならがも豪奢な社殿。

彫刻も見事です。

祭神は八幡神のようですが、御神体は八寸の矢尻石だといいます。この矢尻石は黒曜石だそうで、八寸といえば約24cmですから、実際に矢尻として使用されたものではなく、最初から御神体として祭祀されたのでしょう。

社殿の周囲に生える竹はは矢竹と呼ばれ、維茂が放った矢が根付いたものだと言い伝えられます。

維茂の放った矢は二本だったので、ここの矢竹は必ず二本双生するのだそうです。

戸隠栃原の田園の中にある「権現山 大昌寺」(だいしょうじ)を訪ねました。

仁王門の横には地蔵と稲荷社。

大昌寺は「松巌芳祝」(しょうがんぼうしゅく)なる禅師によって、慶長年間に開山されたのに始まると伝えられます。

でっかい庄屋さんのようなお堂にお邪魔させていただきました。

そしてここではなぜか、維茂と、鬼の紅葉姫が同じ位牌に祀られています。

大昌寺の1番の見所が、この「紅葉狩」の掛軸です。

松代藩の絵師であった狩野派・三村養益(みむらようえき)の描いた作品だそうです。

鬼女紅葉のストーリーには、大別して二つの系統があります。

一つは『北向山霊験記・戸隠山鬼女紅葉退治之伝』によるもの。

そしてもう一つは謡曲・能に謳われる『紅葉狩』(もみじがり)です。

『紅葉狩』では、維茂一行は戸隠の山で、美しい女たちに誘われて、共に紅葉狩を楽しむことになります。

酒や女の踊りを楽しむ維茂は、次第に酔いつぶれて眠ってしまいます。

維茂が夢の中にいると、石清水の八幡神が現れ、女たちが鬼女であることを教えました。そして、維茂に神剣を授け、鬼女らを斬り伏せよと告げます。

目覚めた維茂は、鬼女・紅葉とその配下に、戦い挑むのです。

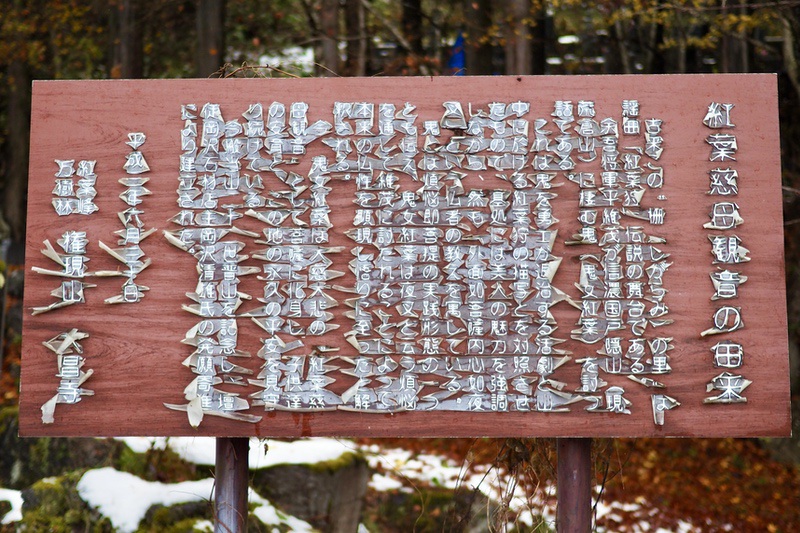

ところで大昌寺では、鬼女・紅葉は「紅葉慈母観音」として祀られていました。

由来によると、紅葉は夜叉と云う煩悩を通して維茂に討たれることによって、本来の仏性を顕現して悟りに至ったということです。

それで菩薩になったと。

・・・なるほど、わからん。

仏教の理論は、僕には高尚すぎると思います。

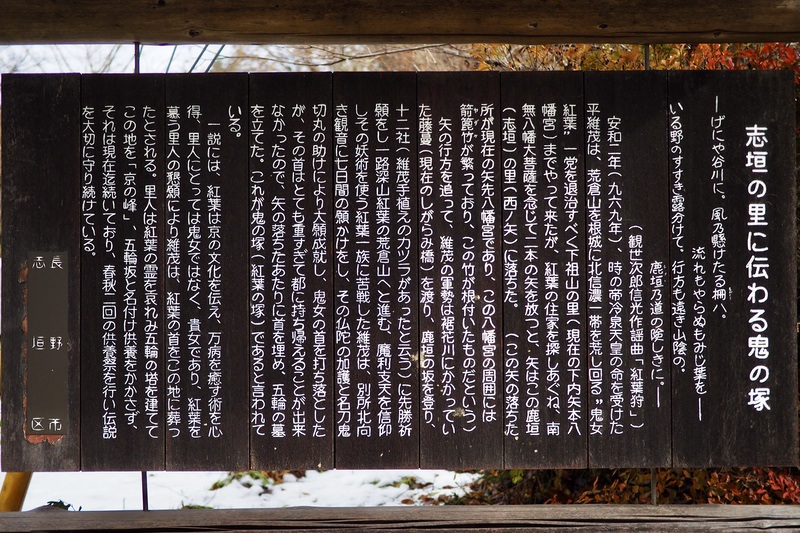

柵神社の向かい側に、小高い丘があります。

そこの案内板には、『北向山霊験記』寄りの伝承を紹介しつつ、一説として別の伝承も書かれていました。

鬼女の首を討ち落とした維茂でしたが、その首があまりに重く、京に持ち帰ることができませんでした。

そこで矢の落ちたあたりに首を埋め、五輪の墓を建てた、それが鬼の塚(紅葉の塚)としてここに残っているということです。

丘の頂上には小屋があり、

古い社が祀られていました。

その社が向く、対面の麓に、

鬼の塚はあります。

寂しげな参道。

柵村の別の伝承では、紅葉は京の文化を伝え、万病を癒す術を心得た貴女であったとしています。

また、紅葉は柵村の出身だと伝えるものもあります。

維茂は紅葉を慕う里人の懇願によって、ここに彼女の首を埋葬したとのこと。

里人はこの地を「京の峰」、五輪坂と名付けて供養を欠かさず、それは今も続けられています。

物語はファンタジーであり、史実とは当然分けて考えなければなりません。しかしそうした物語の中には、史実を伝承する中で形を変えたものもいくつか存在します。

そうしたファンタジーは、創作された時代と背景を丁寧に読み解き、古い絵画を洗浄するように覆い被さったものを拭い去ると、美しい真の姿を見せることもあります。

少なくとも、柵村には紅葉姫のものと伝わる五輪の石塔があり、今も手厚く供養されていました。

横には紅葉の配下のものという五輪塔もぎっしり。

これだけの供養されるべき霊が、ここにあったということ。

「女子は紅葉のごとく美しく」

その柵村の里人の願いそのものが、紅葉の御魂が今もこの地に生きている証だと、土地の風は囁いているようでした。

narisawa110

ドーマンさん、ドウキョウさんのお話と同じで、不思議と悪人説、実は善人説の二つが伝承されてることが多いですよね

うーむ

いいねいいね: 1人

そもそも記紀がそうですからね😅

いいねいいね

🐥源経基の奥方はさぞかし紅葉が憎かったと思われます。紅葉の美貌、才知、そしてさらに経基の子供すら宿した健康な体。奥方は食事も喉を通らなくなる程の嫉妬に身を焦がしたのでしょう🐣判りやすい嫉妬と羨望の物語の伝承ですな🐤

いいねいいね: 2人

女心は鬼の如しですな🐰

いいねいいね: 1人