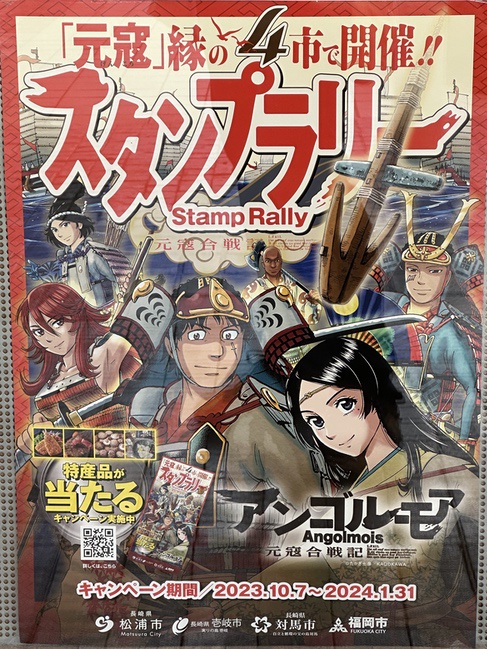

へえ、アンゴルモアのスタンプラリーってやってるんだ。

いろんな特産品があたるらしいね、って、もう終わるやないかい!

ということで、「本宮八幡神社」(ほんぐうはちまんじんじゃ)にやって来ました。

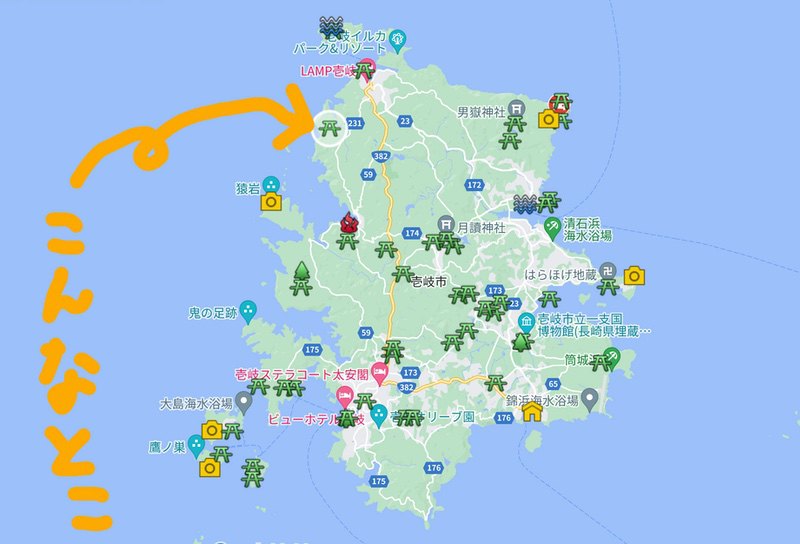

本宮八幡神社は、こんなところにあります。

壱岐の神社は、境内入口にこれがよくありますね。御旅所かな。

ロマンティックな参道の先には、

坂道と階段の二段構え。

膝への執拗な攻撃に耐えてまで、なぜここに来たかというと、壱岐の月読神社説のある一社だからでした。

当社には、神社を継ぐ者だけが見れるという、月延石(つきのべいし)が伝わっているのだそうです。

月延石は二韓征伐の時、身重だった神功皇后が月神の託宣を受けて、腹に巻きつけて出産を遅らせた、という神石です。

“月のものを延ばす”ということですね。

この月延石は3つあり、ひとつは京都松尾大社の摂社「月読神社」と、福岡の「鎮懐石八幡神社」、そして壱岐の「月読神社」に祀られることになったのですが、なんと壱岐の月読神社では石を紛失しており、同名の石が当社に伝わっているという、謎&ミステリー(なぞ・なぞ)!

今の壱岐・月読神社を比定したのは、江戸時代前期の神道家「橘三喜」(たちばなみつよし)です。が、この人、『諸国一宮巡詣記』を著する巡詣の中で、強引な付会による壱岐島の各式内社の比定を行っており、色々と物議を醸し出している問題の人物。

本来の月読神社として一番有力なのが「箱崎八幡神社」となります。

『壱岐神社誌』には「最初式内月読神社として創立あり、次で海神の配祀又は龍神の合祀等によりて龍神又は海裏宮となり、下りて八幡神の配祀ありて全く八幡宮の社号の下に其他の社号を蔽はれ、為に延宝四年の査定に過りて式外に列し奉りし者と云ふべし」と記されています。

ただし壱岐の月読神社は、一般的な日本神話に現れる月読命ではなく、壱岐独自の神である「天月神命」を祀るとされます。

『日本書紀』顕宗天皇紀では、遣任那使の阿閉事代に「月神」が憑依し、「我が祖先の高皇産霊命は鎔けあっていた天地を想像した功績がある。民地を私に奉れ。私が請うままに献上するならば、福慶があるだろう」と宣託をし、阿閉事代は京に帰って天皇に詳しく申し上げると、山城国葛野郡の歌荒樔田(うたあらすだ)が月神のために与えられ、壱岐県主の祖の押見宿禰が祭祀を行ったとされるのが由来となります。

本宮八幡神社の祭神は、東殿に「聖母大神」(神功皇后)、中殿に「住吉大神」、西殿に「八幡大神」(応神天皇)が祀られます。

通常、主祭神は中央に祀られるものですが、大分県の宇佐神宮から勧請したという当社の祭神としては妙なことになっています。

宇佐神宮の中殿に祀られるのは「比賣大神」、そう親魏和国の女王・豊玉姫なのです。

通説でも、宇佐神宮の比賣大神は、宗像三女神とされていますから、ここに住吉大神が鎮座しているのはなんで?ってなるのです。

当社は以前、兵主神社や久栄八幡の名前でも呼ばれていたそうですが、そちらの方に何かヒントがあるのでしょうか。

しかしまあ、僕は今回、ある場所を訪ねたことによって、今の月読神社が本来の月読神社だっただろうと確信するに至ってます。

つまり、月読神社に限っては、橘三喜の比定は正しかった、ということです。

ところでうっかりしていましたが、本殿の屋根に月が見えますね。

ここにも月と太陽と星の紋があったのでしょうか。

本宮八幡神社の脇に、何かありました。

産湯跡かな?

そして本宮八幡神社からぐっと下った田んぼの中に、「天手長比売神社」(あまのたながひめじんじゃ)が鎮座していました。

こちらも橘三喜による比定のようで、それまでは「手長男大明神」や「棚河(たなごう)大明神」と呼ばれていたそうです。

「たなごう」だから「たなが」なのか。

ただ、当社の先にある沖に浮かぶ南北に長い島は、「手長島」と呼ばれているそうです。

narisawa110

確か日本で一番多いのが八幡神社なんでしたっけ。

ナカトミとの関係を検索すると、やっぱり出てきますね。

岡山県真庭市赤野の八幡神社

創建は大中臣清麿公が宇佐八幡宮から譽田別命、神宮皇后、玉依姫命を勧請した天武天皇白鳳4年4月と伝えられている。

分社はナカトミが増やしてきたんでしょうかね。

いいねいいね: 1人

全国を回っていると、八幡社の多さを感じますね。

八幡社は、神功皇后ファミリーの他、比賣大神(豊玉姫?)系と玉依姫系があるのが面白いです😌

いいねいいね