「一緒に旅に出よう!」

いくいくー♪

ということで、JKに誘われるので度々来ている静岡ですが、

3月下旬から6月初旬の春漁、10月下旬から12月下旬の秋漁期間にいただける生の桜えびを、見逃す手はありません。

静岡市清水区由比は、この「海のルビー」、「駿河湾の宝石」と言われる桜えびの産地ですが、この日、お店はどこも長蛇の列でした。

今回は諦めるか~と、ショボンヌの僕の目に留まったのは、鮮魚屋さんに掲げられた「朝どれ桜エビ、有り〼」の文字!

「おやっさーん、これ、そのまま食べれるヤツ?」

「これが一番旨かた~い」

と、醤油と割り箸までつけてくれて、超お得に生桜エビをゲットしました。

シャリシャリの薄い殻を噛むと、中から甘い身がとろりトロリと溶け出して、芳醇な海の香りが口一杯に広がります。

三保の松原で、お山を眺めながら頂く海の宝物は、旨かた~い♪

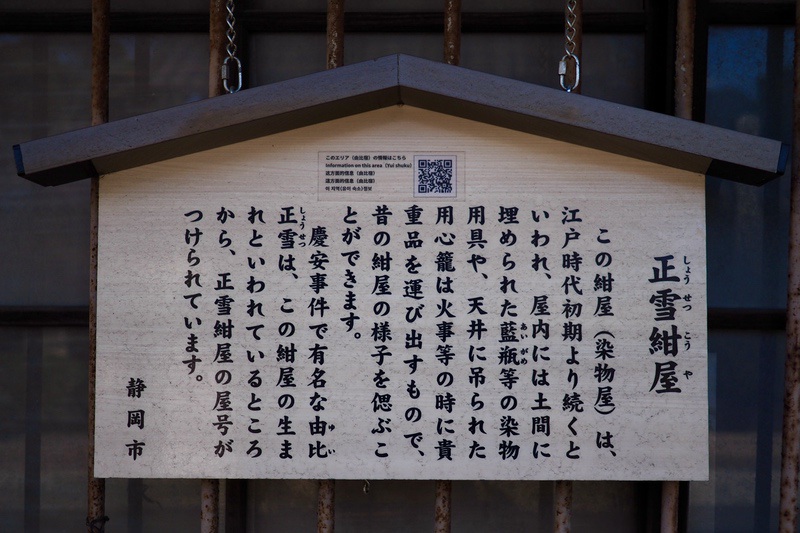

そしてやって来ました、「正雪紺屋」(しょうせつこうや)。

2度目の来訪です。

正雪紺屋のある「由比宿」(ゆいしゅく、ゆいじゅく)は、東海道五十三次の16番目の宿場町。

由比宿は鎌倉時代から続く宿場町で、大名が宿泊する本陣1軒、脇本陣1軒、そして旅籠屋は32軒あり、小さい宿場町ながら賑わいを見せていたといわれています。

その本陣跡である「由比本陣公園」正面にあるのが江戸時代初期から400年も続いている「正雪紺屋」さんです。

ここは、由比正雪の生家といわれ、裏庭の祠には、由井正雪の遺品を祀ったという小さな五輪塔も残されています。

ツン、と香る、やさしく懐かしい匂い。

店内には、かつての藍染の仕事場がそのまま残されており、土間に埋められた藍甕は、往時の気配を感じさせます。

由比正雪の生涯については謎が多く、生家や出身地については諸説あります。しかしやはり富先生がおっしゃるように、僕も彼はここで生まれたのだと感じました。

本を書くにあたって、正雪紺屋さんを2度訪ねることになった僕でしたが、店の奥様によくよくお話を伺ってみると、詳しく伝承を受けていたご主人は数年前に病のため他界されており、通説以上のことは分からないのだそうです。

また、他説のことも慮ってあり、あまり強く主張される感じでもありませんでした。

僕はとても大切な方の死を知り、ここでも命を紡ぐということを深く考えさせられました。

それでも奥様は、奥から貴重な資料などを持ち出してくださり、とても親切にしていただきました。

僕は「本が出来上がった時に、また伺います」と3度目の来訪をお約束して立ち去りましたが、はてさて、どうしたものか。

さて、由比宿と興津宿の間にある「薩埵峠」(さったとうげ)は、東海道の難所として知られ、同じく難所として知られる新潟県の親不知になぞらえて「東海道の親不知」とも呼ばれていました。

薩埵峠は、歌川広重の浮世絵シリーズ「東海道五十三次」にも描かれており、今も同じ構図で富士の眺望が楽しめる隠れスポットです。

この峠は古戦場としても知られており、南北朝時代には足利尊氏と足利直義、戦国時代は武田信玄と今川氏真、北条氏政との間で合戦があり、それぞれ「薩埵峠の戦い」と呼ばれています。

薩埵峠までは車で行けますが、かなりの細道ですので、運転にはご注意を。

さて、由比正雪の通説は、おおよそ次のように語られます。

出自については諸説あり、定かではない。

江戸幕府の公式文書では、駿府宮ケ崎の岡村弥右衛門の子としており、ほか、坂東八平氏三浦氏の庶家である、または駿府宮ケ崎町出身である等の説がある。

その中で最も知られるのは、河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)の歌舞伎『樟紀流花見幕張』(くすのきりゅうはなみのまくはり)または、『慶安太平記』(けいあんたいへいき)で語られる、駿河国由井宿において、紺屋・吉岡治右衛門の子として生まれたというものだ。

正雪は17歳の時に江戸に奉公へ出て、楠不伝(くすのきふでん)なる人物に軍学の教えを受け、彼の養子になる。

楠不伝が亡くなると、牛込榎町にある表間口45間、奥行き35間の大道場を引き継ぎ、軍学塾「張孔堂」を開く。

その門弟の数は、大名・旗本衆の他、浪人ら3千人とも、5千人だったとも言われる。

そして慶安4年(1651年)、江戸幕府3代将軍・徳川家光の死を契機として、幕府政策への批判と浪人の救済を掲げ、宝蔵院流の槍術家丸橋忠弥、金井半兵衛、熊谷直義など各地で浪人を集めて挙兵し、幕府転覆を計画した。

計画の内容は、まず、丸橋忠弥が風の強い日を選んで小石川にある煙硝蔵(火薬庫)に放火し、江戸に火災を起こす。その混乱に乗じて江戸城に侵入、家綱公の身柄を確保して、駿府にお連れする。

一方の由比正雪は、久能山の金蔵(かねぐら)を急襲して金銀を強奪。その後、丸橋忠弥が、 連れてきた家綱公を擁して久能山にて立て籠もる。同時に京都では熊谷直義が、大坂では金井半兵衛が決起し、混乱に乗じて天皇を擁して幕府を朝敵とする、というもの。

しかし、決起の寸前になって、同志の奥村八左衛門の裏切りにより、計画の存在を密告され、正雪は駿府の宿において、町奉行の捕り方に囲まれ自刃した。享年47歳。

このような感じですが、静岡市清水区の由比宿集落の地元の人が伝える話は、少し違う内容が語られていました。

紀州徳川家の殿様が参勤交代で江戸に行く途中、由比宿で1週間ほど宿泊していた時、そこで美人の娘を見つけて、落とし子をつくってしまった。それが、由比正雪である。

正雪は、自分の本当の父親である紀州公のために、反乱を起こして江戸の将軍を亡き者にし、父親を将軍につけようという奇妙な考えを持ってしまった。

江戸に出た正雪はこの計画を実行に移そうとしたが、失敗した。そして正雪の母親や親戚もほとんど処刑され、わずかに残った親戚の一人が彼の家を継いだ、と。

しかし、由比正雪、彼の数奇な人生の少ない足跡を辿っていくと、さらに違う情景が、僕の目には映り始めたのでした。

narisawa110

外道忍法帖というあくまで創作物がありまして

何故か、組織の一部に伊賀忍者が出てくるんですね。編集長が何故彼に焦点を当てたのか、もしかしたらコレだったりするのですかね

いいねいいね: 2人

先生は由比宿の近くにいらっしゃったことがあるようで、その時聞いた地元の方の口伝で、彼の真実を世に残すべきだと考えられたようです。

僕は、『魔界転生』で由比正雪を知りました😅

いいねいいね

Hello blogger, I enjoyed reading your post. I subscribed. See you often. Have a happy and bright day. ^^*

いいねいいね