「伊勢の国 高天原が ここなれば 集まり給へ 四方の神々」

愛知県北設楽郡東栄町にあるという、麗しき、あの「月」をめざそう。

東栄町の月集落は、天竜川を遡った先の支流、御殿川流域にあります。

その下には、水脈がかつて繋がっていたと思われる豊川も流れていました。

場所は山深き奥三河。その一角に集落はありました。

長閑な山村、

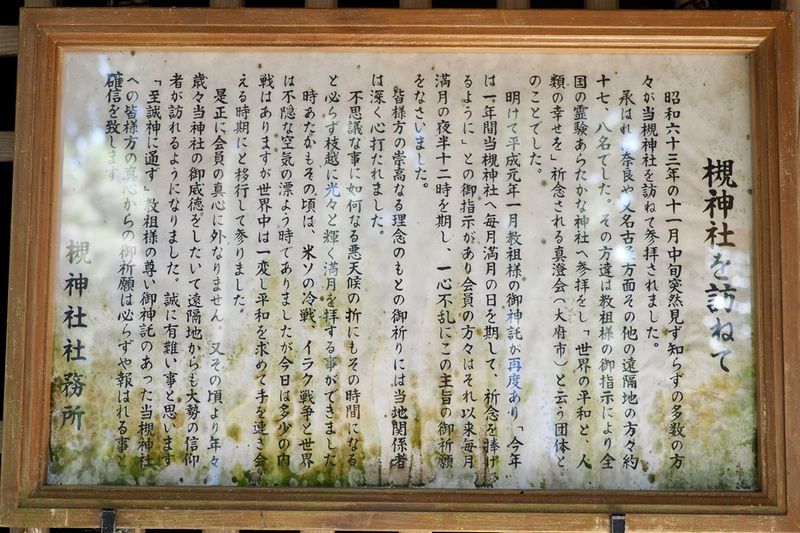

神奈備・御殿山(ごてんやま)に鎮座するのは「槻神社」(つきじんじゃ)です。

参道には、細い階段が続いています。

テーホヘ テホヘ テーロホヘ

階段を登ると、見上げんばかりの杉に囲まれた聖域が現れます。

「槻神社」(つきじんじゃ)、何気ない風貌ですが、神秘さが漂います。

鳥居の横には夫婦杉。

冷んやりとした風が、心地よい。

槻神社は月集落の産土神であると同時に、東栄町内東部一円の崇敬社でもあります。

境内には樹齢350年以上の杉の大木があり、町の指定文化財になっています。

一時はかなりの隆盛を極めた時あるそうですが、その後、時代の変遷と共に月集落の産土神としての特色を持ち、氏子よりひたすら崇敬されてきました。

祭神は「瀬織津姫命」(せおりつひめのみこと)。他に「伊邪那岐命」(いざなぎのみこと)と「建御名方命」(たけみなかたのみこと)を配祀します。

伊邪那岐は村社の熊野神社から、建御名方は村社の宝大明神からの合祀です。

もっとも、瀬織津姫を祀る槻神社も、元は御殿川沿いに鎮座していたそうです。

遷座されて、今は山中に鎮座しています。

瀬織津姫は祓戸の神なので、川沿いにあった方が相応しいというところでしょうか。しかし本来は、微妙に意味が違います。

瀬織津姫は禊祓いの神ですが、川の水を用いて禊ぐのではなく、彼女は月の変若水(おちみず)を用いて、神を禊ぐのです。

なので、豊川・天竜川上流域の月集落に瀬織津姫が祀られているということは、とても意味深く感じるのです。

瀬織津姫、変若水の姫巫女を祀るなら、むしろこの御殿の山のほうが相応しいのかもしれません。

当地には、千代姫にまつわる伝承が残されていました。

千代姫は木曽義仲の家臣・手塚太郎光盛の孫で、大村千代・大村様と呼ばれていました。

木曽義仲が源義経らに討たれた時、手塚太郎光盛は園村尾々(東栄町下田尾々)に逃れ、そのまま土着したと云います。

光盛の孫・千代姫は、眼の病にかかり、盲目となってしまいました。

そしてある時、この御殿山の山中で不幸にも迷ってしまい、そのまま亡くなったと伝えられます。

なぜ目の見えない千代姫が、このような山を歩いていたのか。

それは分家の金指家を訪れたるために山道を歩いていたとか、人に道を聞いたところ故意に違った道を教えられたとも云われています。

一説では、御殿山に眼病治癒の祈願のため、訪れたのだとも云います。

ただ、この手の話は似たような話が他にもあり、信ぴょう性は定かではありません。

しかしながら、盲目の姫が祈願に訪れるという話の元となった聖蹟が、御殿山にはあったのかもしれません。

それが変若水に絡むものであった可能性はあるのではないか。

千代姫が山中で彷徨っている時、手にしていた竹杖が根を生やし、逆竹(さかさたけ)になったとも伝えられます。

竹の節と節の間は”ヨ”であり、”常世”に通じています。死んでいたはずの竹が生き返ったというのは、そういうことなのかもしれません。

この話から、当地は「竹国」とも呼ばれていたそうです。

竹のヨから生まれたかぐや姫は、同じく常世に通じる月へと還る。

奥三河で有名な祭り「花祭」は、この月集落でも行われています。

「花祭」は700年以上続く伝統的な神事で、1976年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。

花祭の起源ははっきりとは分かりませんが、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、熊野の山伏や加賀白山の聖によってこの地に伝えられたと言われています。

「テーホヘ テホヘ」と囃し夜を徹して繰り広げられる花祭ですが、次々と神楽が舞われ、それに美しい「歌ぐら」(和歌)が添えられます。

花祭は霜月祭とも言われ、もとは旧暦の霜月に行われていました。それは冬の間に衰えた太陽と大地の生命力を、花祭を行うことで呼び醒ますためだそうです。

つまり、花祭の根本思想は「生まれ清まり」であり、それを示す古文書をひも解くと、生まれ清まりのために浄土へ渡り、大法蓮華の花を手にする旨が記されているとのことです。

花祭の祭場全体が浄土を表しているものともいわれており、花は浄土に咲く大法蓮華の花と考え、この花を手にして、再生した新たな命を「花」ととらえています。

奥三河月集落・槻神社、そこは月を愛し、常世に通じた姫巫女がいた、古の聖地なのかもしれません。

💙

いいねいいね: 2人