- オキナガ姫が当地に至ると、にわかに白昼であるにもかかわらず、夜中のように暗くなった -

というわけで再び、奈良県五條市西吉野町の「夜中」にやってきました。

常世感漂う深山の細道。こわい。

そしてありました、前回「波宝神社」を参拝した折に、訪ね損なった場所、

「八王子社」です。

ヒエ~っ。

参道入口の石灯籠には、「文久二壬戌年」の刻印。

恐ろしく急な石段を登り詰めると、ツノを生やしたような磐座が御鎮座しています。

波宝神社は月読みの聖地であろうと僕は推察しますが、まさかそのすぐ下に、このような磐座があるとはね。

この社の祭神は、「吉野へようこそ」というサイトによれば、八衢比古神・八衢比賣神であると『西吉野村史』に記されているのだそうです。

クナトのサイノカミですね。

そしてここまで登ってきて分かることですが、この磐座の左手、

爬虫類の頭部のような形状です。

深海へ誘う、ワニ神のような巨体が、そこには横たわっていました。

波宝神社のある銀峯山を下り、吉野郡下市町栃原に来ました。

ここは、銀峯山と同じく吉野三山のひとつとされる、標高531mの「栃原岳」があります。

県道20号線脇の鳥居から車で登って行けますが、

やはり道は狭いので、僕は途中の広いところで止めて、歩いて登りました。

山頂付近に来ますと、電波塔が建っています。

ああね。

途中、展望台のような場所がありました。

ポップなペパーミントグリーン。

そこから、のどかな吉野の山景色が見れます。

あの先が銀峯山かな。

栃原岳は「黄金岳」とも呼ばれ、櫃ヶ岳が銅山とも称したことと併せ、吉野三山は「金」「銀」「銅」で構成されていることになります。

吉野三山で実際に金属を産したかは不明ですが、栃原岳は含銅硫化鉄を含む鉱石で覆われていたともされています。

その栃原岳山頂に祀られる神社が「波比賣神社」(はひめじんじゃ)です。

当社は天平2年(730年)に創建されたとされますが、由緒は不詳。

明治年間の神仏分離までは神宮寺として真言宗の寺院「金山寺」もあったのだそうです。

手水には龍さんがいらっしゃいましたが、

手がまるで鷲のよう。

もう一踏ん張り階段を上ると、

拝殿がありました。

この神門のような建物は、鈴の緒があるところを見ると、波宝神社と同じく割拝殿ですね。

拝殿内には立派な絵馬が掛けられています。

当社は平成10年(1998年)の台風7号で大きな被害を受けました。

現在の社殿はその後平成12年(2000年)に補修改築されたものです。

均整の取れた渋い拝殿と、

華やかな本殿の対比。

波比賣神社の祭神は「弥都波比賣神」(みずはひめのかみ/水波能売神)とされ、八幡宮であったこともあり、誉田別命も祀られています。

ただし、祭神不詳とする資料も多数。

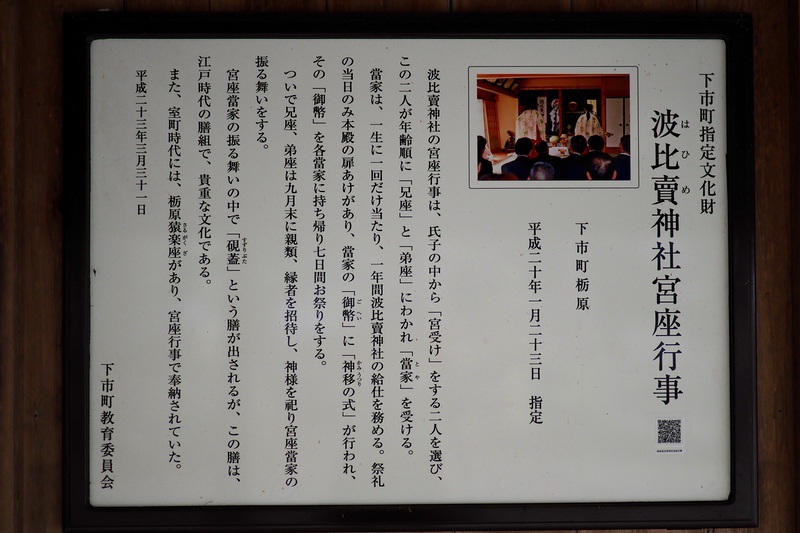

当社には古くから宮座行事が伝えられており、氏子の中から「宮受け」をする二人を選び、この二人が年齢順に「兄座」「弟座」にわかれ、一年間当社に奉仕する「當家」(とや)となります。

神社の祭礼当日のみ本殿の扉があけられ、當家の御幣に神移の式が行われ、その御幣を各當家に持ち帰り7日間お祭りをする、とあります。

この兄座・弟座の當家は、主王・副王の二王政の名残でしょうか。

弥都披比賣は水の神で雨師の神。

古くは雨乞いの聖地だったのかもしれません。

波宝神社の本来の祭神は、「波宝」の音に通じる「天津羽羽神」(あまつははかみ)であるとも考えられていましたが、思えば「夜中」に鎮座する波宝の神は月神の性質が高く、下に龍神(ワニ神)の磐座もあったことから、月読命を祀っていた可能性が高いのではないかと思えてきました。「波宝」の宝とは玉、つまり月のことではないかと。

すると当社の波比賣こそが月読みの巫女・天津羽羽姫を表している可能性が濃厚です。

越智系の月読みの巫女は、変若水(おちみず)で神を禊ぎます。天津羽羽姫は月読みの巫女であると同時に、「水羽の女」だったではないでしょうか。

『土佐国式社考』の「朝倉神社」の項では、その祭神である「天津羽羽神」の別名が「天石帆別」であり、『日本書紀』でいうところの「磐排別神」と同神である旨を記し、故に波宝神社は吉野国栖の祖神を祀ると続けます。

こうして四国の越智と吉野の国栖を結ぶ月の道が、うっすらと見えてくるのです。