静岡県周智郡森町一宮、天竜川河口部からほど近い本宮山の南側山麓に「小國神社」(おくにじんじゃ)はありました。

この神社は、遠江国(とおとうみのくに)一宮を謳います。

遠江国一宮としては他に、掛川市の「事任八幡宮」(ことのままはちまんぐう)が名乗りをあげており、『大日本国一宮記』ではこちらが一宮として表記されています。

『大日本国一宮記』(だいにほんこくいちのみやき)とは、室町時代の成立とされる日本国内の一宮一覧で、現代においても一宮の選定基準として多々用いられる書物となります。ただし当書編纂には、吉田家あるいは吉田家に近い人物が係わっているとされ、事任八幡宮が権威を付ける為に、神社界の重鎮である吉田家に一宮の認定を依頼したという噂もあるようです。

僕は白川家贔屓なので、吉田神道派に対しては、やや辛辣です。

しかし吉田家も元は卜部氏(うらべうじ)に系する氏族であり、伊豆・壱岐・対馬系卜部氏の他、鹿島神宮・葛城一言主神社・宗像神社にも卜部家があったとされますので、そう毛嫌いしたものでもないのかもしれません。

ともあれ、事任八幡宮にせよ、小國神社にせよ、どちらも十分一宮にふさわしい歴史と風格を感じるのですが、

事任八幡宮といえばコトノマチ姫であり、その奥宮とされる阿波々神社は、コトノマチ姫の荒魂で別名「天津羽羽神」(あまつははのかみ)とされる阿波比売命(あわひめのみこと)をお祀りしているとのことでした。

では、この小國神社はというと、

「あわわ」

なんということでしょう。

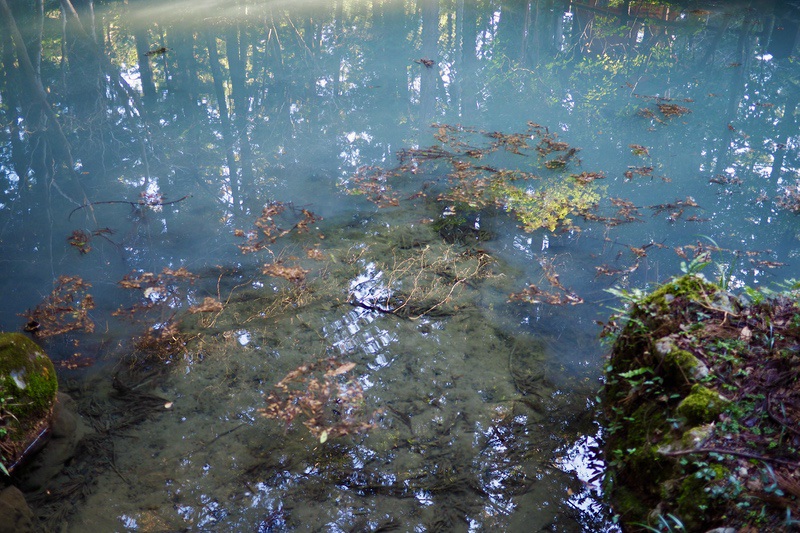

「事待池」(ことまちいけ)と呼ばれる、世にも美しい池があるじゃぁありませんか。

なんだかどうでも良い由緒が添えられていますが、コトノマチ姫が名の由来となっていることは間違いありません。

この幻想的な情景の池の存在を知ったのは、X友のマックイーンさんのポストからでした。

いや、実に素晴らしい。はるばるやって来て、本当によかった。

コトノマチコちゃんの池に架かる橋は、雅な赤い橋と、ポップな森山焼陶片の橋。

キュンてしちゃいます。

池の中央に浮かぶ島には、美人三姉妹を祀る「宗像社」(むなかたしゃ)がご鎮座。

三姉妹に見送られて、マチコちゃんに逢いに行きます♪

来たよ~っ

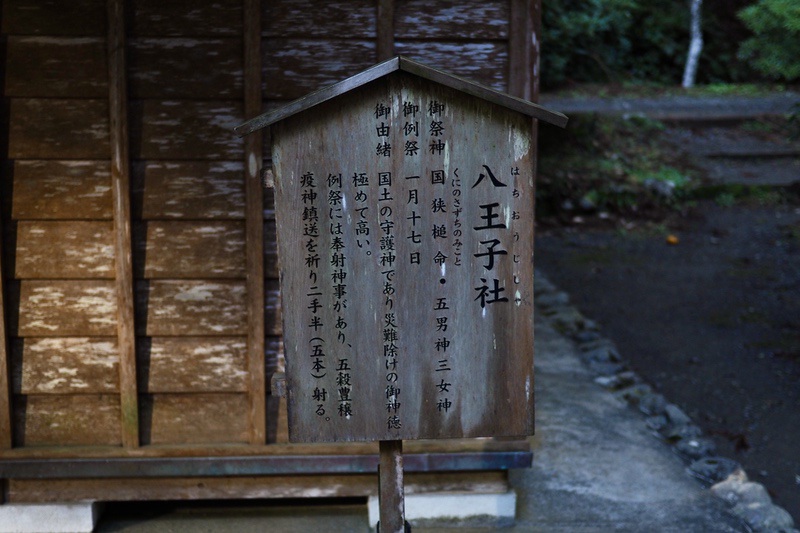

って、なんでぢゃいっ!マチコちゃんじゃないんかい💢

コトノマチ姫は隠されておりました。しかし国狭槌(くにさづち)って、国主(国栖)系のような気がするんですよね。

事待池には透き通った清流が流れ込んでいるのですが、

不思議なことに、池に流れ込むとバスクリン色になるのです。そして流れ込みがあるにも関わらず波立つことなく、あたりの景色を映し出す水鏡となっています。

これぞ女神の神秘。

そして思うのです。

このバスクリン化がいつ頃からそうなっているのかは分かりませんが、これは月を映し取るのにとても相応しいと。

事待池の社にはコトノマチ姫が祀られていたと考えるのが普通であり、この池では阿波々神社鎮座地の磐座と合わせて、月読の祭祀が行われていたのではないでしょうか。

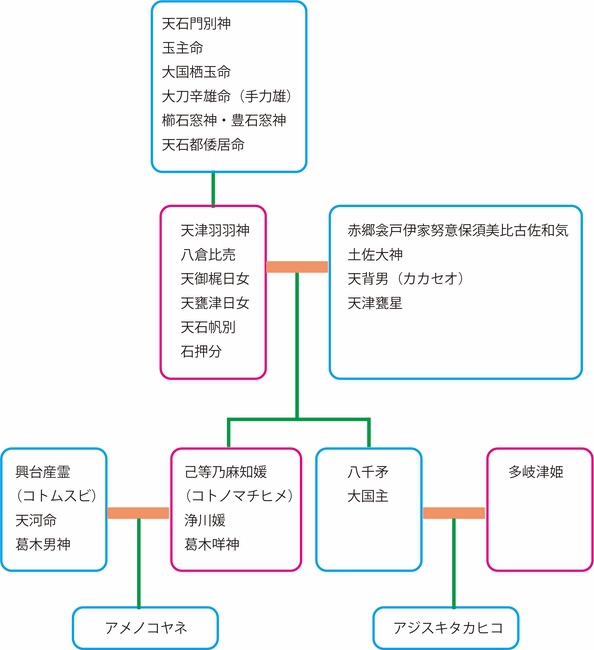

高知の朝倉神社由緒や、「安房国忌部家系」から導き出した、僕のちょっと危うい暫定系図では、現在このようになっています。

四国高知の越智郷を出立した一族は、大和の吉野に至り、さらに東に向かって当地に辿り着いたのか。

現在の阿波々神社が鎮座する粟ケ岳山頂の磐座に、天津羽羽神を祀り、事任八幡宮の神奈備である本宮山と小國神社の神奈備の本宮山に己等乃麻知媛(ことのまちひめ)を祀ったのでしょうか。

あるいは、己等乃麻知媛自身が当地で月読みを行い、母神を磐座に祀ったのかもしれません。

小國神社の創建は不明ですが、社伝によれば、欽明天皇16年(555年?)に、現在地より6kmほど離れた本宮山に神霊が示現したので、勅命によりそこに社殿が造営されたのに始まるとされます。

古くは朝廷の勅使もあった神社ですが、『延喜式神名帳』では小社に列しています。

室町時代、戦国時代を通じて武将の崇敬厚く、祭祀が途断えることはありませんでした。

元亀3年(1572年)、武田信玄の遠江侵攻に際しては、当社神主の小国豊前重勝は霊夢に感じ、子息千松麻呂を人質として徳川氏に訴えました。

家康公は神主に命じて御霊前を別所に遷し、願文と三条小鍛冶宗近作の太刀を奉り、戦勝を祈願した後に、社頭に火を放ち全部の社殿を焼失したといいます。

その後、徳川方が勝を得て天正3年(1575年)に家康は本多重次に命じて社殿を再建させ、江戸時代に入ってからも歴代の将軍が社殿の造営や営繕、社領の寄進を行ってきました。

小國神社の参道脇に、

「家康公の立ち上がり石」と呼ばれる石があります。

これは家康公が、天正2年4月、犬居城攻略の際に参拝しこの石に腰掛けて休息されたと伝えられるもので、以来苦境を乗り越えた「立あがり石」と言われるようになりました。

石にあやかりたいとして人生の再起を念じて石に腰掛けて帰る人が少なくないということですが、早朝の境内でひとり自撮りを数回試すおっさんを、朝掃除の巫女さんは優しく見守ってくれていました。

時が過ぎて、明治15年にも火災があり、小國神社は本社を焼失します。その後明治19年に国費を以て再建されました。

明治の火災、それに少々引っかかるものがあります。

その混乱で、祭神や由緒に改変はなかったでしょうか。

小國神社の祭神は「大己貴命」(おおなむちのみこと)ですが、この神を今では僕らは「大国主」「大黒」と同神であると思い込まされています。

しかし大己貴とは「大名持」のことで、2王制における主王を指す名称です。

大国主・八千矛も確かに大名持ではありましたが、出雲王国時代には他にも16人の大名持がおり、そしておそらく越智・阿波方面にも複数いたのではないかと考えています。

当地の令制国の古い呼び名である「遠江国」(とおとうみのくに)は、さらに古くは「遠淡海国」(とほつあはうみのくに)と表記されました。

これは奈良の都から見て、近江国の「近淡海」(ちかつあはうみ)の琵琶湖と対比されて、遠くにある淡水湖という意味であると説明されます。

この「遠淡海」に関しては、一般的に浜名湖を指すとされますが、僕は”遠くにある阿波の国”を指しているような気がしてなりません。

阿波(越智)の姫らが海を渡り、月に花にと舞い祀った聖なる場所、それが遠淡海国の事任八幡宮であり、小國神社だったように思えるのです。

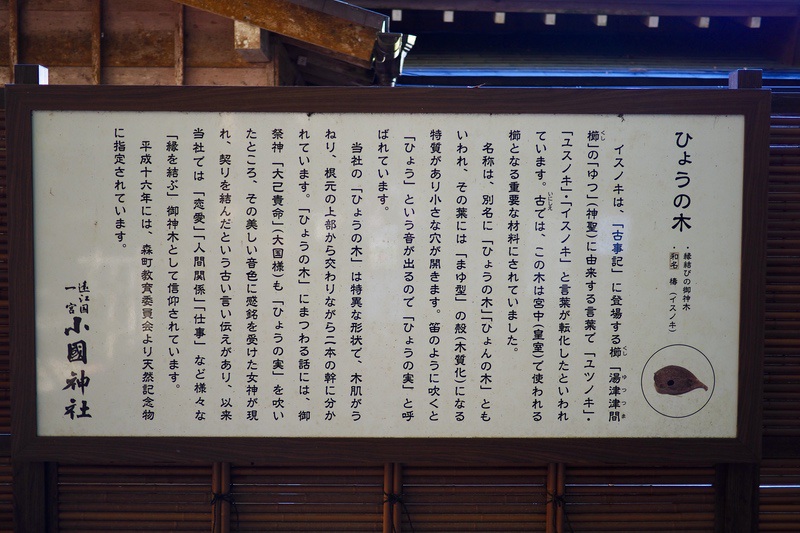

参拝を終え帰ろうとすると、社務所裏に続く参道に「縁結びの御神木」の案内板を見つけました。

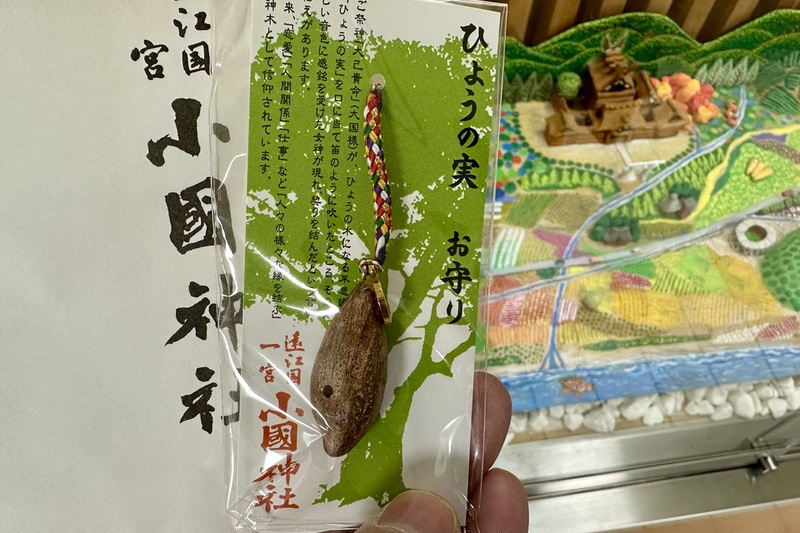

ひっそりと立つその木は、「ひょうの木」だそうです。

縁が結ばれた二人は、周囲から「ひょう、ひょう」とはやし立てられるので「ひょうの木」かと思いましたが、違いました。

イスノキとも呼ばれる神聖な樹木のようで、出雲の色男もこの実を「ひょう、ひょう」と吹いて女神を口説いたということです。

小國神社では、この「ひょうの実」を忠実に再現したお守りを授与してあるとのことでしたので、

いそいで社務所に引き返し、可愛い巫女さんからひょうの実をゲットしました。

これで明日から、僕も「ひょう、ひょう」して、ウハウハな日々を送ることができます。

ついでに門前にある「ことまち横丁」で、ご当地萌えっ娘とも「ひょう、ひょう」してきました。

🐥バスクリンはバスクリンを入れないと青くはなりません…おそらく事待池に昔、バスクリンを大量に投下したジジイかババアでも居たんだと思います🐣

いいねいいね: 2人

コトノマチコちゃんが湯浴みをしたあとの出し汁でしょうかね

いいねいいね: 1人