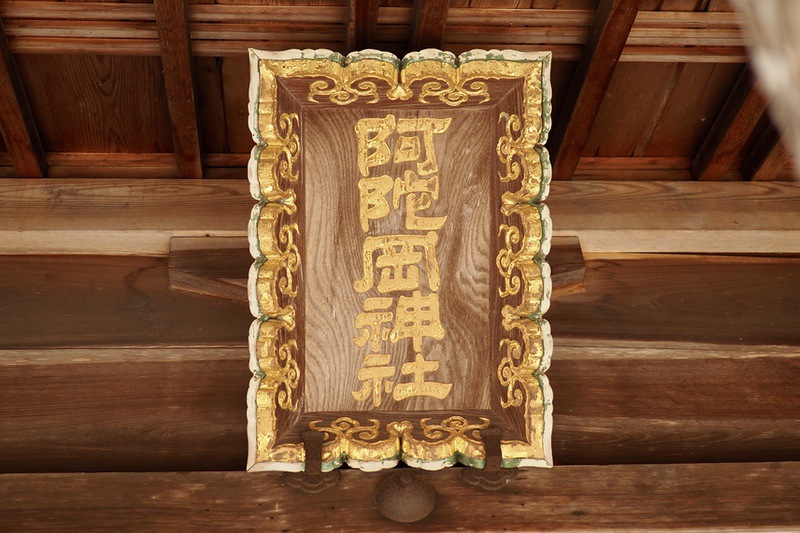

兵庫県丹波市春日町多利に鎮座の「阿陀岡神社」(あだかじんじゃ)に立ち寄りました。

阿陀岡神社の創建は不詳。

古くは日ヶ奥というところに鎮座していたが、ある時、洪水が起こり、流れてこの地の巨石にとどまり、事なきを得たとのこと。

その後の欽明天皇3年(542年) 3月、春日部乙身が勅命によって幣物を捧げたところ、慶運が起きたので、そのままこの地で祀ることにしたのだと伝えられます。

公卿や武家の崇敬が厚く、明治維新の元勲、岩倉具視は自筆の神号額を奉納。

寛政4年(1792年)に八幡宮を、明治42年に天満神社を合祀しました。

祭神は「吾田鹿葦津姫命」(あだかあしつひめのみこと)で、「品陀別命」(ほんだわけのみこと)と「菅原道真命」を配祀します。

吾田鹿葦津姫命の吾田とは、阿多のこと。

この姫神は阿多隼人の神、即ち「阿多津姫」(あたつひめ)ということになります。

麗しき薩摩の阿多津姫。彼女はもう一つの名称「木花咲耶姫」(このはなさくやひめ)で語られることが多い姫君です。

記紀では、コノハナサクヤヒメは天孫ニニギノミコトの妻として描かれます。

しかし実際の阿多津姫は、筑紫の物部イニエ王の后となった人です。

宮崎の西都でイクメ皇子を産みますが、早くに亡くなったと伝えられています。

彼女の遺体は、宮崎の「西都原古墳群」のひとつ、おそらくは「女狭穂塚」(めさほづか)に埋葬されたという話ですが、なぜ兵庫県のこんな山村に祀られているのか。

阿陀岡神社の本殿裏には、渋めの稲荷社がありました。

そしてここから振り返ると、

とても神秘的な、磐座があるのです。

この磐座がかつて、洪水で日ヶ奥から流れてきた御神体を留めたという霊跡です。

確かに、物が引っかかりそうなゴツい岩ではありますが、

これも徐々に風化して、形を変えているとのことです。

それにしてもこれー、

亀っぽく見えませんかね。

なんでもそう、すぐに結びつけてしまうのは良くありませんが、そんな気がするー。

祭神の阿多津姫・コノハナサクヤヒメですが、僕はこの磐座とどうにも結びつかないんで、困ってしまいました。

磐長姫だったらあるかもね、とも思いますが。

元々阿多津姫が祀られていたという場所は、ここから東方約1.7kmの「日ヶ奥」(ひがおく)という山でした。

その山はかつて、「あだか山」と呼ばれていたそうです。

あだか、あだか、、、そういえば、アダカヤヌシという神様がいなかったか?

そう、出雲にいました、「阿陀加夜奴志多岐喜比売命」(アダカヤヌシタキキヒメのみこと)!

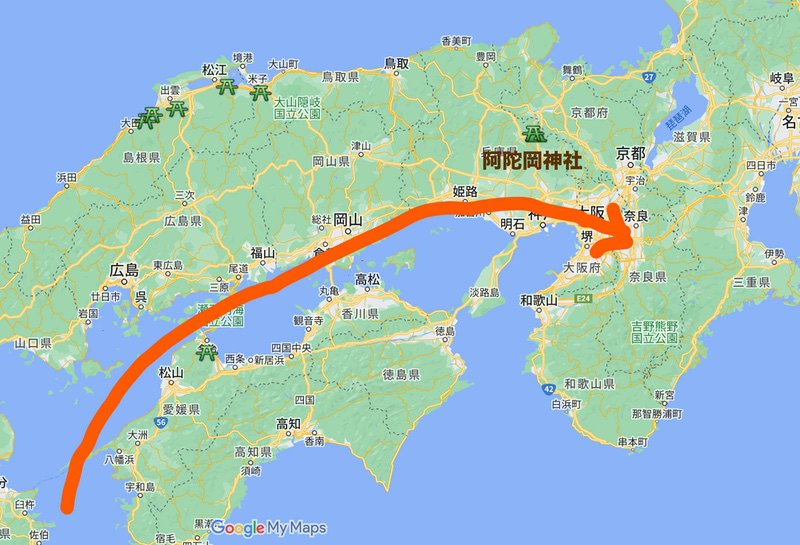

薩摩の阿多族をスカウトして物部イクメ王らは大和を目指しますが、そのルートと阿陀岡神社は方向違いの山の中になります。

もちろん、大和に定住した阿多族がまた移動して、阿陀岡神社の地に定住したとも考えられます。

しかし出雲方面からアダカヤ族が都会を目指した途上で定住した、と考えることもできそうです。

島根の鳥居マーキングは、サイト『出雲大社の歩き方』で考察されている神社です。ちなみに四国愛媛の越智族の聖地「多伎神社」もマーキングしています。

出雲大社の歩き方さんでも、このアダカヤヌシタキキヒメの正体については難儀しているようです。

木俣神(御井神)か、下照姫か、はたまた鳥鳴海なのか。

富家伝承では多岐津姫となっているようですが。

ほんとよう分かりません。

阿陀岡神社の西側の鳥居に来ました。

扁額は「天満宮」となっています。

こちら側からだと、元鎮座地だと言う日ヶ奥の山が見えます。

おお、見事な三角錐の山容。

確かに物部族が好みそうな、低山です。

この山は奇岩・巨岩の山だそうですが、そこに祀られたアダカヤヌシが何の神だかわからなくなり、〇〇富士と呼ばれるような山容なので、ならばコノハナサクヤヒメを祀っちゃえって、それで阿多津姫が祭神になったとか、そんな可能性もあったりしますかね。

でもまあ、アダカヤヌシねぇ。またそんなところに足を突っ込むと沼にハマりそうなので、このへんにしておきます。

narisawa110

最近考えた事なんですが、アカルヒメと下照姫、七夕がどうも一つになりません。

かつての出雲口伝では下照姫の母親は八上姫となっていましたが、現在はその部分が〇とだけ書かれ、不明となっています。 これは、記紀編纂時と風土記の作成時期が近いことからも、その時点で判別不明となっていたという事を示すと考えました。

つまり、8世紀の段階で既に架空化、出自不明という事のどちらかになっていたと思われます。 私は、ヤチホコ夫妻を中心に合わせ鏡とした、夫妻の娘であるタカテルヒメの鏡像と考え始めています。

口伝では第八代の際に国譲り事件、つまりスクナヒコが亡くなる古事が発生していますが、その際にタカテルヒメは息子の五十猛を置いて家を出て行っています。その後は大屋姫に一任。屋の字が都合よく入っています。 つまり、その故事を暗に表す架空の存在として下照姫と言う話が出来たと考えています。正にコピペのインスパイアw

五十猛はその後に海部と親戚の紀伊国造家の神になりますが、仮にカゴヤマとの同一説を隠す必要に迫られた場合、非常に都合が悪い存在となります。 神が架空となるという事は、奉斎する氏族も架空化されて消されることを意味します。 つまり、後年にこの仕組みを利用して「過去の氏族が遡ってコピペでこの神を利用した」という事ではないでしょうか?

アカルヒメは神社の配置を福岡から追うと東征ルート(福岡から瀬戸内海→河内近辺)になっています。そして下照姫と習合。 つまり、九州系の都合の芳しくない海部や物部に近い一族が(オウ氏など)が自分の先祖を出雲由来としたことによる設定の過去への遡りなのではないでしょうか?

東西王家の領域内で出自が不明となるのは不自然で、この八上姫と下照姫のみ分からないというのは本当に異質な事です。九州の アカルヒメ側が出雲との関係(婚姻か、もしくは出雲シールド)を匂わす為に新たな解釈の側面が必要として浮上してきていた事が記紀編纂時に既に反映されていて何かの下書きに書かれていたという事ではないでしょうか?

正直、八上姫はともかく、下照姫は全くなくとも出雲口伝のその後には何の影響もないのが異質すぎる気がします。白兎伝承を引っ張る為にしては中途半端です

いいねいいね: 1人

確かに、高照姫と下照姫の類似性はありますね。

旦那の健葉槌・天稚彦の話も違和感があります。

曳田姫としての八上姫は存在を感じていますが、木股姫はなんとなく繋がらないんですよね。

八上姫=高照姫、下照姫=大屋姫だとすると、健葉槌・天稚彦=五十猛ということになるのでしょうか。それはそれで、興味深いと思われます。

いいねいいね

narisawa110

白兎のお話は、受け取り様によってはヒコイマスの系譜のところに菟上王が来ますので、稲葉は大国主に助けられたと言う古字が書かれていることになりますね。

大屋姫のエリアの信仰は後年に手を取り合った富家?出雲族?と宇佐家のお話なのかもしれません。

これが崇神を神武とするお話と混ざり合ってモモソヒメが関係ありそうなお話になって行ったのかもしれませんね

いいねいいね: 1人

何度もすみません。ヌマり中です。

アダカヤ神社の本宮、東出雲の今宮は初耳でした。貴重な情報ありがとうございます。探して行ってみます。揖夜神社、アダカヤ神社は最近何度か再度見直していて、通い中。行く度に発見があります。

そして出雲郷で思い出しました。

司馬遼太郎先生のお言葉が揖夜神社の右側、神社出たらスル~してしまいそうな場所に由緒書きの看板があって紹介してありました。御朱印を書いてくださった方(宮司さん??)から、この看板の手前らへんは以前は遊廓があったとこで、近くに羽入という地名があり、伊勢神宮と同じく羽が生えたようにお参りついでに。。という場所だったと教えてくださったときに、その看板をふと見ました。

以下 司馬遼󠄁太郎氏の言葉

「どうやらそのあたりはふるくは、言屋イフヤといった界隈のようだった。イフヤという地名は一体何語のどういう意味だろう。揖夜神社の境内に〜中略〜それらのなかに、荒神社アラジンジャという石のホコラがあった。コウジンジャでなくアラジンジャとふりがなが振られてることがおもしろかった。アラという呼称は、日本の古い姓氏にも多い。

安良という文字をあてたりする。太田亮博士は、荒氏は任那(みまな)帰化族なるべし、などと推量されているが、恐らく南朝鮮の伽耶地方を故郷とする氏族なのであろう。古代朝鮮半島の全体もしくは一部をカラ(韓、唐)、カヤ(伽耶)、アヤ(漢)、アラなどと呼んだとすれぼ、この荒神社も韓神を祀るホコラかもしれない。」

司馬遼太郎先生がわざわざここでそんなことを。ちなみに、出雲寂びている、という言葉は司馬遼太郎先生がここらへんに来られて造ったのが最初かもと思います。

私が思うに言屋は、イフヤサカも含めて事代主のことを指す意図もあると思います。言屋社。一ツ石をあそこまで大切にした神事がずっと続いているのも、事代主が、摂津から揖夜神社らへんに嫁いできた玉櫛姫に一ッ石の辺りから会いにきたのでしょう。アダカヤ神社もすぐ近くにあり、ここら辺を出雲郷と呼んで、そこをアダカエとかアダカヤと呼ばせたのは誰がなんのために?

一説によると、仇がアダの説もあり、アダ加耶だったら嫌な漢字ですね。もしそうなら大和朝廷の仕業ですね。これは違っていて欲しい説です。が、京都の出雲郷も古くはアダカエ。。気になるところです。ひょっとして。。奈良のダンノダイラ辺りの出雲村も出雲郷、アダカエとか呼ばれてたとか。。????

ところで出雲王家に嫁いだ女性の出自については、確かにもうちょっと広義で考えないといけませんね。倭国は朝鮮半島南部も含むかんじの。。地図を逆さに見ると古代はもっと九州や山陰に近かったように思えます。

また、私も確かに宗像氏とアタカタスのことについては大元出版シリーズにあまり詳しく載ってないのがずっと気になっていました。いつのまにか、宗像三姉妹が起点に系図が枝分かれして始まってるという感じなのにです。不思議。田心姫と多岐都比売命も不思議です。よく取り違えられてますよね。

まさかのアタツヒメ。。あとは下照姫も。。何れも朝鮮半島が見えてきそうです。

いいねいいね: 1人

narisawaさま、リンク拝見いたしました。やはり朝鮮半島。。

米子市の淀江エリアは

伽耶の匂いがものすごくします。恐らく高句麗や百済から攻められた伽耶の人々がこちらに移り住んだためか、唐のつく神社や唐来さんという名字も結構あるエリアです。鉄の産地で各国奪い合いだったからこちらに逃げてくるのもわかります。受け入れて融合するこちらの文化に馴染んでいったのか。。

そして、淀江近くの日吉津の蚊屋島神社は、蓬莱島を彷彿とさせる祠がひっそり、境内にあります。

カヤの地名の近くにはナルミ、という地名が全国的にもあって

伽耶との関係を強く感じます。

いいねいいね: 1人

narisawa様、はじめまして。出芽のSUETSUGUと申します。

narisawaさんのコメントを、こちらでちょいちょい読ませて頂きブログも拝見し、知的好奇心をそそられつつも、私の脳内理解が点にしかなっておらず、どれも線になっていない。変なピタッとくる感が芽生えたかと思ったら別の謎が深まるばかりで、追っていたものが、どんどん転生する感じになってます。

つまり全く理解が及ばずな状況です。

出雲郷、アダカエが、まさかアタツヒメやアタカタスとも繋がるとは思いもよらず、こちらでのコメントは随分と過去のもののようですが。。気になってしまい思わずコメントしてしまいました。長文になりますが読みづらく、誠に申し訳ありません。

この出雲郷については、かなり初期の段階でヌマっておりました。その理由が、松江のアダカヤ神社ではなく、鳥取県米子市成美地区にあるアダカエ神社の存在です。木俣神の異聞伝があり、地元の愛宕山のところにあります。もちろん下照姫のことなのだろうと思います。が、そこが成美ナルミという地区名なのが気になりました。米子市の蚊屋島神社の本来のご祭神である、東出雲王家大名持である鳥鳴海が関係しそうな気配を感じます。(ちなみに、伯耆の神社誌によると、蚊屋島神社の祭神は天道日女こと高照姫の存在もでてきてしまうのです。鳥鳴海が本来の祭神であることは雲州氏の本で知りました)

兎にも角にも、米子市のアダカエ神社はかなり興味深い神社です。口伝に出てきてないことが不思議です。近くには富家の口伝で宗像神社、(田心姫が松江のアダカエ神社から移って最終的に住まわれたとされる聖地)があります。そこから歩いてでもいける距離にあるアダカエ神社。八上姫は鳥取県東部なのであまり西部の米子市に着目されないのですが、米子のカヤシマ神社やこのアダカエ神社は、地名的にナルミ、アダカエと相当何か匂います。

ここにハマると下照姫と高照姫についても同時進行でヌマることになりました。ここは割愛しますが、もう今では高照姫は八千矛の娘ではなく、天之冬衣のムスメで八重波津身の妹だという風に思わざるをえなくなり、下照姫は西出雲王家だけど、アカルヒメや天之日矛の存在がチラ見えするようになり、出雲の出自かどうか。。悩ましくなってきました。(ここでこれを書くのは口伝をベースにしつつも、もう失礼ながらも直感なので仕方ないのです)

もう一つ、出雲郷が気になった理由があります。

それは、京都の下鴨神社の西側にある、出雲路周辺。奈良時代までは出雲郷と呼ばれていたエリア。アダとも呼ばれていたのではないかとのこと。朝廷から蔑まれた感もあり。ここも口伝にないのが不思議なエリアなのです。

ちょっとした悲話がありそうな雰囲気だと前々から気になってます。太安万侶もあの辺りに住んで出世を夢みていたことが、同志社の資料館に資料として残っています。それによると、彼が出世のために夜勤をめちゃくちゃして疲れ切ってる様子がありました。どうもその頃は栄えてた場所で、出雲を源郷とする人たちが移住してきたところ??らしいです。下級官人も多かったと。ただ、洪水が多かった当時の鴨川のことを考えるとかなり低い位置なので、決して地政学的によい場所とは思えないのです。集められてそこに住まわされたのかなあとも、思えてなりません。都にアダが住む郷、みたいに蔑まれてたのかなあとも深読みしてしまいます。

京都は往々にして残ってるものの真偽が問われるところですが、出雲路には、出雲路幸神社や出雲寺があり、今では忘れられてるかのようですが、とても重要なヒントがあるように思えます。

安来市にも出雲路幸神社がありますが、もとは佐爲神社との名前、サイのカミ。なにな関係性がありそうです。(あの辺は。。確かに天穂日命系の感じもありますけど。。)上賀茂神社のような盛砂がありました。

また、京都の出雲郷は、怨霊封じ的なものを感じました。猿田彦命の祀られてる石神さんや、本殿の網の中から出られなくなっている猿像。塞の神として、御所を護る結界として怨霊神を祀る的な要素がありました。上御霊神社も近くにありますしね。また、天穂日命を祖神とする出雲族、と後世に書き換えられてる気がしました。

アダカエ、アダカヤ、アダカヤヌシ、木俣神、タギツヒメからの下照姫、それとも高照姫? 御井神社、アダカヤ神社、米子市のアダカエ神社、京都出雲郷、出雲路幸神社、出雲寺、

これに、アタカタス、アタツヒメがこれで新たに加わりました。

今更かもしれませんが、アタカタス、アタツヒメ、こちらについて何かどこかで進展というか、万が一、他にも情報がございましたら、その時でかまいませんので情報を頂けたらと思います。恐らくですが。。五条さんもnarisawaさんも追ってるものが、今はアダカヤではないと思いますので、ほんとに気がついた時でこの長いコメントを覚えておられてたらで。。全く大丈夫です。

長文失礼いたしました。

追伸

鳥取県琴浦町にある寳宮神社が思いの外すごくて建御名方神が主祭神で驚きました。大山へ行かれることがございましたら、激推し致します、

いいねいいね: 1人

narisawa110

おお、出雲郷ネタw

出雲アダカヤ神社は現在の場所からすると本宮がある様です。一説には、元の社殿は東出雲町の今宮にあったとされ、同地には小字で「阿太」という地名が残っています。

出雲口伝でも種明かしされて居ない、磯城登美家のアタカタス。先代旧事本紀では後年の人物として書かれます。宗像姉妹は何故か出雲と九州に分かれて住んでおり。さらに謎が残ります。

アタツ姫がアタカタスからくる宗像家の人物だとすると、まるで政治で婚姻の組み合わせが決められた海部や物部との関係の様です。

逆にそういう側面があったからこそ、大彦が助けを求めてきた際に、第二次物部東征の機運を察知できたのかもしれませんが。

もう一つのアタは朝鮮半島。半島の倭国領域には、宗像氏の拠点があった様に見えます。渡来人とは、本当に外から来たわけではなく、倭国領域の人々の事も広義に混ぜて考えすぎてきた側面がある様な気がします。

出雲郷のルーツ

ttps://shimane-kodaibunka.jp/history/history-2818/

いいねいいね: 1人

出雲郷はほんと沼リますね😅

アタツヒメ、アタカタス、アダカヤヌシ、繋がりがあるようで繋がりを見出せない難題です。

半島にもアタがあるんですね🤔

いいねいいね