「共に生きよう。会いにいくよ、ヤックルに乗って」

ということで、やって来ました。

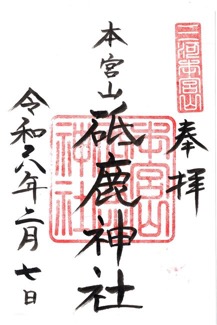

本宮山 砥鹿神社 奥宮へ。

本宮山山頂付近の駐車場に車を止めると、赤い鳥居が目につきました。

そこは奥宮とは別の、奥の院だといいます。

奥の院は「岩戸神社」と呼ばれているらしく、ならば行ってみようではないかと、歩み進めたわけです。

山を下って程なく、鳥居が見えて来ました。

ԅ( ¯ิ∀ ¯ิԅ)グヘヘ この、だらしない”しめ縄”しやがって。

そこから少し降りていくと、ありましたね。

これか。

「天の磐座」(国見岩)と書いてあります。

なるほど、確かに奥の院と呼ぶだけの雰囲気はありますな。

では戻ろうか、と思いきや、なんか石に文字が彫ってあります。

左男道、右女道。

そう、この天の磐座は岩戸神社のほんの一部だったのです。

なるほど、これを降りるんか。。。

階段はかなりの急勾配となっており、手すりがなければ滑り落ちそうです。

天の岩戸の全貌を眺めつつ、

ゆっくりゆっくり、降りていきます。

そして行きついたのが、こちら。

ほうほう。

そんで、歩ける先端まで行くと、岩の割れ目に何か祀ってあります。

これが岩戸神社かー。

手を合わせて、礼拝。よし、ミッションクリア。

しかし、何か腑に落ちない気がします。

んーーー・・・・・・

!!っ

こっちか!こっちなのかーっ!!

岩戸神社はここから少し上の、岩の隙間にあるようです。

いや、ちょっとまって、これ入れんの?無理くない?

幅は30cmあるかどうかくらいなんですけど。

頭が挟まって、出られなくなる気がするんですけど。

天を見上げ、しばしの逡巡。

「おゆきなさい」

風もそう言っているよ。

ヒエ~、無理ぃ~。しかも中の道はクランクになっとるやないかい!

ギョェ~~。

垂れ下がったしめ縄ばりに、だらしなくなった桐彦ボディを岩にねじ込むと、あったよ、本当に。

誰だよ、こんなとこに祀ったヤツはよ。

神様も「コンニチワー💦よくぞココまでー😅」って顔してますがな。

さて、気を取り直して、奥宮を目指します。

あの山のあたりのようですね。

岩戸神社に比べたら、楽ちんで天国のような参道です。

巨大な赤い鳥居があって、

石の鳥居がありました。

参道途中に「岩戸神社遥拝所」があり、

そこまで道が続いているようです。

立派な建物は、社務所兼休憩所のような場所。

釜、

そして立派な御神木。

本宮山は昔、本茂山と呼ばれており、砥鹿神がお住まいになっていた山だと伝えられます。

『三河国一宮砥鹿大菩薩御縁起』によれば、文武天皇の病を鎮めるために訪れた草鹿砥公宣(くさかどのきんのぶ)の前に老翁が現れ、彼を導き、天皇の病を癒したとされます。

その老翁が砥鹿神であり、大己貴神であったということでしょう。

この本宮山は東三河地方では中心的な孤峰であり、山中には磐座、山麓には古墳群があることから、古代から山自体を御神体として信仰する山岳信仰の対象であったと考えられているそうです。

砥鹿神社(とがじんじゃ)の奥宮本殿に着きました。

裏参道から僕は来たようです。

本殿の正面には本参道の階段がありました。

まあ後で、この階段を降りていくことになります。

砥鹿神社 奥宮の祭神は、里宮と同じく「大己貴命」(おおなむちのみこと)。

社側でも別称として「大国主命」の名を挙げています。

しかし僕は、この大己貴は大名持のことで、八千矛・大国主ではない別の王であると推察します。

さて、里宮から続く本参道の急坂を、ぐいぐい逆走して降りていきます。

すると「八柱神社」という社がありました。

アマテラスとスサノオの誓約(うけい)で生まれた五男三女神を祀ります。

社の前には磐座。

さらに降りていくと、

おおー、ありました「荒羽々気神社」(あらはばきじんじゃ)です。

威風堂々。これが正真正銘、最西端のアラハバキ社なのだ!と思う。

祭神は大己貴命荒魂とされています。

アラハバキ信仰は、物部族に対抗する大和の大彦勢が、斎の木に巻きつけた出雲の藁蛇の祭りを東国方面に広めたものであると、富家に伝わります。

大彦は富家に協力を要請するために出雲まで出向き、その帰りに伯耆国の「波波伎神社」(ははきじんじゃ)でこの祭りを見たのでした。

しかし何故でしょうか、アラハバキ信仰は、巨木や藁蛇ではなく、巨岩を信仰の対象としているように思われます。

藁蛇の痕跡があるとすれば、たまに見る健脚祈願の藁草履くらいのものでしょうか。

アラハバキ信仰には、大彦勢以外の、別の勢力の影響が含まれているのかもしれません。

それは巨石に神を見る一族か。

出雲族も、王族の遺体を山中の巨石の下に埋葬し、その岩を磐座としました。

なので、出雲系磐座の要素が、アラハバキに取り込まれた可能性もあります。

ところで、砥鹿神社の奥宮鎮座地が豊川市で、アラハバキを荒羽々気と書く、これは僕に、天津羽羽神の名を連想させました。

当地から東へ60kmのところには、彼女を祭神とする、磐座遺跡の阿波々神社(あわわじんじゃ)が鎮座しています。

アラハバキ信仰と阿波族に接点があるのかどうか。

天の岩戸の前には、豊の鈿女と越智の思金と手力男の姿があり、磐座信仰の奥底に、そのヒントがあるように思えました。

参拝を終え、駐車場への戻り道、富士山遥拝所があるのに気がつきました。

ここは、富士の霊畤 ( れいじ ) だったのかもしれません。

イルガガです。

私は出雲口伝ファンであり、大元出版さんの本は6冊購入し、神社に出かける時はこのブログを読んで出かけています。

砥鹿神社 奥宮の岩戸神社、行ってきました。

何も前情報がないと、スルーしてしまいそうな岩の隙間でした。

最初に私が挑戦しましたが、身長が高い方なので入るのに苦戦して、妻に代わり先に入ってもらいました。

妻から、ここは産道だね。中に入ると比較的、身動きは取れると。

なるほど、私も入るのに成功しました。確かに入口は苦戦ですが中は思ったより動けました。出る時はまさしく胎内から産道を苦労して出てくる出産をイメージしました。胎内潜りですね。

古代縄文人の巨石文化と生命の誕生を信仰する文化ではないのかと感じました。

出雲族は、縄文人の文化を受入れ融合し、磐座信仰、アラハバキへと繋がっていったのではと感じました。

いいねいいね: 1人

イルガガさん、こんにちは。

あの岩の隙間に入られましたか😅

いつの時代から祀られたのかわかりませんが、最初にあれを見つけ、入ろうと思った人が凄いですね。

命の再生、輪廻を感じられる場所です♪

いいねいいね

イルガガです。

胎内潜りしてきました。

基本出雲口伝をベースにしていますが、出雲の磐座信仰を追っていくうちに、巨石文明と縄文、海洋民族に行きつき、地元近辺に巨石の遺跡が多数あり、海洋民族が残したシュメール、ケルト、ポリネシアのペトログラフも巨石に刻まれています。古くは4000〜5000年前位。

巨石文明も追ってます。

古代の人々は、巨石のすき間を潜り、大地の母神の胎内に入り天神の命を授かる豊穣の祈願を行っていたとの事で、胎内潜りが行われ、こうした巨石遺跡が残されてます。

シュメールやケルトでも行われていたそうです。

ここも、古くは縄文人の祭祀の場所であったのではないかと

いいねいいね: 1人

富家伝承だけでは説明できない巨石信仰がありますね。

出雲族よりも古い時代に日本にやって来た人たちの存在が気になります😌

いいねいいね

イルガガです。

五条様からコメントを頂き嬉しく思います。

ありがとうございます。

私も尾張は奥深い思います。

尾張一宮は真清田神社(祭神:火明)ですが、隣接の丹羽(にわ)郡に扶桑町があります。

にうかな?と思わせます。

徐福(火明)との関わりを匂わせます。

隣接に岩倉市があり、隣隣接の犬山市には尾張二宮、大懸神社があり、祭神は尾張開拓の祖、大懸大神とされその実態は良く分かっていません。(大懸大神は、武狭槌、天津彦根、少名彦など様々な説がある様です。)

神社は姫之宮と呼ばれて女陰石が祀られています。摂社に大国恵比寿神社があり、奥宮の裏山の本宮山には磐座もあります。

池には八重垣神社にあるような池に紙を浮かべて、コインを載せて占いをします。

近くには男根を祀る田懸神社もあります。

これらの感じから、出雲族との関わりを感じます。

尾張氏はヤマトを追われて尾張を開拓したと言われてますが、先住に出雲族がいたのではないでしょうか。

いいねいいね: 1人

大懸神社・田懸神社、興味深いですね😊

尾張族は海家というよりも、出雲に近い雰囲気を感じ始めています。先住の出雲族と習合していった可能性は高いかもしれませんね。

いいねいいね

PNイルガガと申します。

五条様 はじめまして。私も大元本と出会い、いままでもやもやしてたものが、すっきりした感じになり、虜になってしましました。また、このブログに出会い神社、遺跡巡りの前には、ここで知識を付けてから出かけるようになり、見るポイントも明確になりました。以前から気になっていた砥鹿神社奥宮。巡る候補地として情報を調べていたところでブログに上がってくる事を期待してました。有難うございます。

また、1つ気になる場所があります。岐阜県美濃加茂市。中心地は太田町。加茂野、三和、天狗山という地名があります。

隣町には加茂郡富加町(かつては賀茂郡富田)。夕田古墳群(2世紀後半〜3世紀中期)が国の史蹟に指定されました。夕田は由布田 由布?隣の美濃市 美濃和紙で有名。古墳近くの佐久田神社。合祀して祭神は多くありますが、猿田彦もあり、佐久田は猿田?

半布里(はにゅうり)地区は大宝律令時の日本最古の戸籍が正倉院で発見されています。役場の下には、吉野ケ里に匹敵するの遺跡が眠ています。役場を建てる時に発見され発掘調査が行われましたが全容は調査せず埋戻したとの事です。

大元本と出会い、地名や遺跡から、出雲族、富家との関わりが気になってます。私の知識では及びませんので、研究される方が現れないか期待している所です。

いいねいいね: 1人

イルガガさん、こんにちは。

ようこそ『偲フ花』へ😊

なるほど、確かに気になる地名のオンパレードですね。北には洲原神社があり、白山へ続く道でもあります。

岐阜は何度か訪ねていますが、まだ十分には考察できていない場所でもあります。特殊な磐座もありますから、相当古くから有力な勢力があったことを窺わせます。

尾張家というのが、海部から派生して誕生しますが、その尾張家にはもっと深い何かがありそうだと感じています。

半布里のにゅうは、丹生かも。

吉野ヶ里に匹敵する遺跡、再調査が待たれますね。

いいねいいね

イルガガさんがおっしゃる様に、 興味深い地名が多いように感じます。

最近見つけたのが、岐阜県加茂郡白川町黒川というエリア。

『カモ×白×黒』はやばいって(笑)

いいねいいね: 1人

凄っ😳

いいねいいね