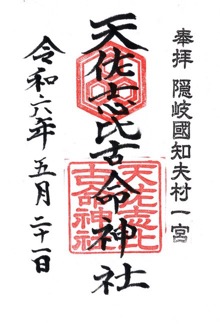

隠岐郡知夫村の海に面した一角に鎮座する「天佐志比古命神社」(あまさしひこのみことじんじゃ)を訪ねました。

扁額に「一宮神社」とあるのも気になりますが、参道に設けられた滑り台も気になります。これはもしや。。

参道入口の横には、祭神不詳の摂社と

なんか石があります。

これは「検校の石」と呼ばれ、延宝2年(1674年)、出雲の日御崎神社の檢校・小野尊俊が、彼の妻に横恋慕した松江藩の二代目藩主・松平網隆公によって無実の罪に問われ、隠岐に流された彼が悲嘆に暮れて座り続け、ついには中心がへこんだと云われているものです。

小野尊俊は当地で没しました。

階段を登ると、ああ、やはり。

寺院旅あるあるですが、修復中の社殿に行き当たってしまいました。

悲嘆に暮れた僕は、あやうく参道の石段をへこませてしまうところです。

しかしここで没するわけにはまいりません。

7人の子供と7人の孫に恵まれたウチのスタッフのお母様は、建築系のお仕事をされているということで、このような現場に出会うと目を煌めかせるそうです。

普段ではなかなか目にすることのできない神社仏閣の造りを、ことさらよく知ることができるからだそうで。

そう、何事も前向きに。それが旅を楽しむ秘訣です。

そうして心を清らかに保つと、うっすらとヴェールから透けて見える社殿が、色っぽく見えてくるではありませんか。

裏に回れば、本殿は見ることができました。

祭神は「天佐志比古命」(あまさしひこのみこと)で、別名を「大巳貴」(おおなもち)だといいます。

社伝・縁起書によると「人皇三十二代用明天皇(ようめいてんのう)の時、新府利南海中之島(なかのしま)に示現しここに坐す事五十九年、次いで人皇三十七代孝徳天皇白雉(はくち)四年八月、新府利東浜詰岩石の上に揚り給う」とあるのだとか。

さらに江戸時代の万治2年10月、現在地に遷座されました。つまり天佐志比古命神社には、元宮があるということです。

境内には討幕に失敗し、隠岐へ配流された後醍醐天皇が、最初に立ち寄った仁夫里の浜で天佐志比古命神社にも立ち寄り、腰掛けて休んだという「御腰掛の石」があります。

この後醍醐天皇が立ち寄った場所も、当地ではなく元宮のあった場所・仁夫里とありますから、そこからここへ移された石なのでしょう。

当地は「郡」といい、この島の中心地であることから、当社は「一宮神社」(いっくうじんじゃ)または「いっくうさん」と呼び親しまれることになりました。

隠岐島の一宮は、島後は「水若酢神社」で、島前は「由良比売神社」なので、これは知夫里島の中の一宮と言う意味にとどまるとされます。

境内には、江戸時代に知夫湾に鯨が漂着するという凶事があり、神慮を慰める少年の手踊りを奉納した、という話に端を発する歌舞伎奉納が行われる芝居小屋があります。

知夫里の村民に愛され続ける一宮。

とてもあたたかな空気に包まれた神社でした。

さて、謎の祭神「天佐志比古」(あまさしひこ)とは誰なのか。

これを別名から大国主だと言ってしまうのは早計です。大巳貴とは大名持、主王の役職名です。

縁起書にあった、神が最初に示現した新府利の南海の中之島とは、まさに隠岐諸島最南端の島で島根本土に最も近い島「神島」(かんじま)のこととなります。

神島の横には二つの大岩があり、まるで鳥居のよう。

これは宗像の沖ノ島をも彷彿とさせます。

そして神は59年間、神島に滞在し、次いで孝徳大君の白雉4年8月に、新府利東浜詰岩石に上陸しました。

その上陸地というのがこの岬になります。

初めは、新府利(仁夫里)の里に鎮座したという、その元宮を、僕は偶然にもたどり着くことができました。

この元宮のことは、秘されているということではなさそうですが、情報が非常に少ないです。

天佐志比古、僕はこの名を聞いてすぐにあれを連想しました。

布努都祢美(ふどつつみ)の娘、布弓祢美を娶りて生まれた児、

「天布由伎奴」(あめのふゆぎね/天之冬衣)

↓

佐志久斯布刀比賣(さしくふとひめ)の娘、佐志久斯和可比賣(さしくわかひめ)を娶りて生まれた児、

「大国主命」(おおくにぬし)

そう、『粟鹿大明神元記』です。

『和名抄』によれば、天佐志比古は知夫郡由良郷の先住者によって祀られた神だということですが、これは出雲王・天之冬衣の后とされる刺国若比売、もしくはその父・刺国大神に因む神なのではないでしょうか。

そうであれば、佐志一族はどこから隠岐へとやって来たのか。

諏訪か、播磨か、紀伊國か、もしくは四国か。

天佐志比古は、渡津神社の祭神と結婚したものの、その後に訳あって離婚したという伝説もあるとのことです。

渡津神社は今、五十猛と祀っていますが、あの由良比売神社の元宮だという説のある場所です。

佐志比古と由良比売の関係とは。

この元宮は、天佐志比古命・現神社の建て直しなど、神に移動していただく必要がある時は今もこちらに遷宮されるのだそうです。

ひょっとすると僕の参拝したこの日は、神はここにおいでだったのかもしれません。