正月二十六日。

まことであろうか、海賊が追ってきているというので、夜中ごろより船を出して漕いで来た。

船路の途中、神へ手向けをする場所があった。

そこで船頭にぬさを奉納させたところ、ぬさが風で東へ散ったのを見て、船頭は「このぬさの散った方角へ船をすみやかに漕ぐべきです」と言った。

これを聞いて、ある童女が歌を詠む。

「わだつみの ちぶりの神に たむけする ぬさのおひ風 やまずふかなむ」

(海の道触の神様に手向けしたぬさが東へ散ったように、追い風よ、やむこと無く吹いておくれ)

それからは風向きも良く、船頭が調子にのって「船に帆をあげろ」と嬉々として言う。

その音を聞いて、子供も老人も早く帰京したいという思いが募ってか、とても喜んだ。

同じ船の客のなかに、淡路島の老女という人が詠んだ歌がある。

「追風の 吹きぬる時は ゆくふねの 帆手うちてこそ うれしかりけれ」と。

私も、この天気にかこつけて、ひとり祈ったのだった。

ー 紀貫之著『土佐日記』

知夫里島のエメラルド。

隠岐郡知夫村の島津島(しまづしま)は、かつては離島でした。

しかし今は、お松橋を渡って歩いて島内に行くことができます。

ジェットコースターみたいなお松橋。

そして、橋の上から眺める景色はトロピカル~ジュ。

夏色の恋をときめかせながら、海沿いの小道を渡ります。

この小道の参道がまあまあ、結構遠いのですが、ようやく見えて来ました、

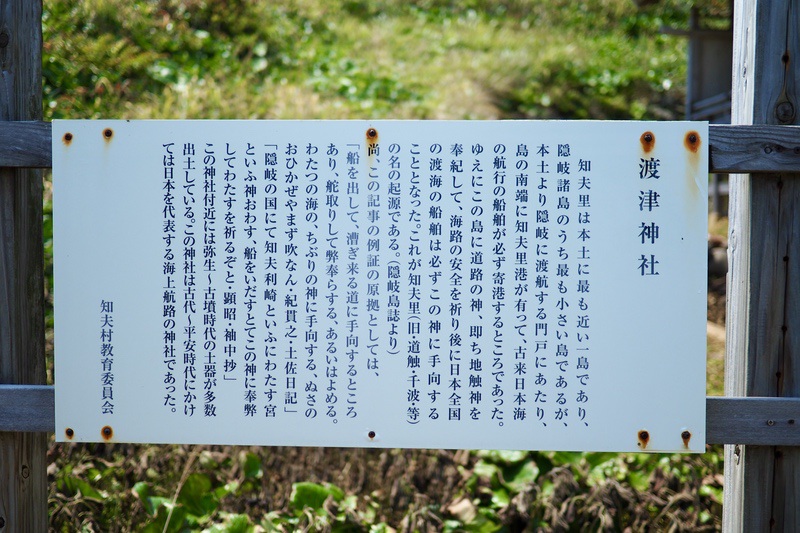

あれがヨメの待つ「渡津神社」(わたつじんじゃ)です。

ただいま~、帰ったよ~♪

まるで恋人が待ってくれているような、どことなく牧歌的な風景の神社です。

かつてははるばる船で渡って、参拝していた当社。

祭神はヨメではなく「五十猛神」でした。なんでじゃい。

でもご安心を、本来は違う神のようです。

渡津神社で検索すると、新潟県の佐渡島に「度津神社」があり、その祭神が五十猛となっています。

つまりここは、佐渡の度津神社に倣って、五十猛を祭神としたのではないでしょうか。

当社の神のことは、紀貫之の『土佐日記』にも記されており、それは「ちぶりの神」だということです。

ちぶりの神とは「道触の神」(みちぶり・みちぶれのかみ)であるとされ、知夫里(ちぶり)という名前の由来もこの神にあるとされています。

天佐志比古神社の祭神は、渡津神社の祭神と結婚したものの、その後に訳あって離婚したという伝説がありました。

つまり、渡津神社の祭神は姫神であったということです。

では、その姫神の正体はというと、当社が西ノ島の由良比女神社の元宮ではないか、という説があります。

『延喜式神名帳』によれば、由良比女神社は「元名 和多須神」(わたすのかみ)とあり、渡津(わたつ)に通じるものと思われます。

由良比売神社には「イカ寄せの浜」がありますが、遷座によって旧社地にはイカが寄らなくなってしまったとも伝えられています。

由良比女神社は元々、知夫里島の古海に鎮座していたと言う話もあり、それであれば姫宮神社が元宮になるのかもしれません。

確かに姫宮神社もその雰囲気を残していましたが、元イカ寄せの浜は渡津の入江の方がふさわしく思えます。

姫宮神社は西ノ島の焼火神社に対する姫神ではないでしょうか。

この渡津神社が由良比売神社の元宮だと仮定して、姫神は天佐志比古と結婚して離婚したというのは、由良比売神社の遷宮を伝えているのかもしれません。

離れても逢瀬を交わす彦星と織姫ではなく、「離婚」と主張するのは、遷宮の背景に”よんどころない”事情があったのではないかと推察します。

ひょっとすると、姫神が遷宮されたのでイカが寄せなくなったのではなく、イカが寄せなくなったから遷宮したのではないでしょうか。

今のイカ寄せの浜も、かつてほどはイカが寄せなくなったといいますが、全国各地で多くの不作・不漁の話が聞かれる昨今、僕らの本当の崇敬心が試されているのかもしれません。

真の崇敬とは、スピったりキラキラ参詣することではなく、”畏れを忘れない”ということだと僕は思っています。

渡津神社横の開けた場所には、「お松の碑」というものが立っています。

北前帆船時代に越前の船頭と恋仲になったお松が歌った歌が、隠岐民謡の「どっさり節」として伝えられています。

ここでは、誰もが恋をせずにはいられない。

そして渡津神社の背後の丘を登った先に広がるのは、白い岩崖。

この岩は、白色の粗面岩により形成された岸壁で、知夫里島の特徴的なジオサイト「赤壁」に対して、「白壁」と呼ばれます。

海の向こうには、天佐志比古(佐志族)が隠岐に渡って来て最初に上陸したという神島が浮かびます。

そこから見える白壁に囲まれた聖なる島。

彼らはその地を、白き姫神が坐す聖地と崇めたことでしょう。

いにしえの激しい荒海を乗り越えてたどり着いた、宝(黒曜石)の島。

彼らに優しく微笑んだ道触る神に、島民は今も崇敬を忘れることはなく、新しい船が完成すると「安全に航海できますように」と、渡津神社の神様へごあいさつに参るのだそうです。