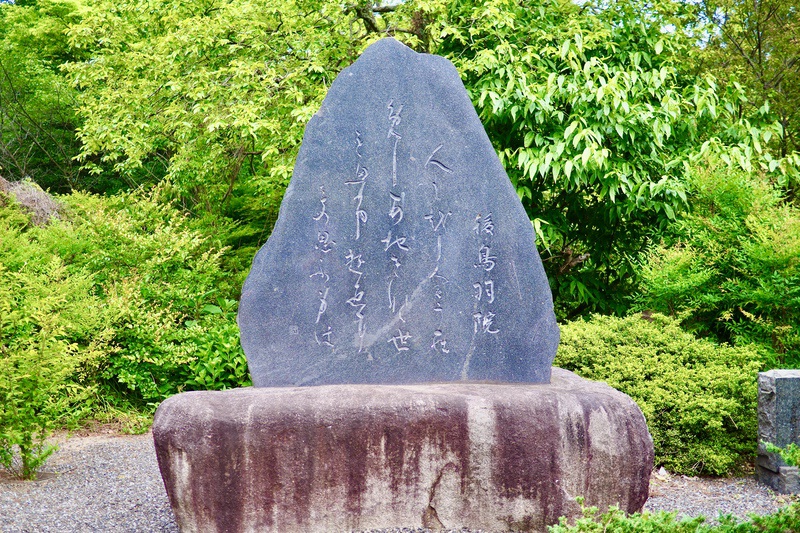

「人もをし 人もうらめし あぢきなく 世を思ふゆゑに もの思ふ身は」

〔人がいとおしくも、恨めしくも思われる。つまらない世の中だと、思い煩う我が身には〕

隠岐諸島・中ノ島、海士町において外せない聖地の一つが「隠岐神社」(おきじんじゃ)です。

隠岐島には二人の天皇、82代「後鳥羽天皇」(ごとばてんのう)と96代「後醍醐天皇」(ごだいごてんのう)が配流されました。

後醍醐天皇は、時勢の運もあり、島から脱出することができましたが、後鳥羽天皇は都へ戻れる日を夢見ながらも許されることはなく、この果ての隠岐の地で崩御されたのでした。

後鳥羽天皇は、高倉天皇の第四皇子として生まれました。後白河法皇の孫になります。

源平合戦の最中、平家が幼き安徳天皇と神鏡剣璽(三種の神器)を奉じて西国に逃れると、これに対抗して後白河法皇は安徳天皇の異母弟である4歳の尊成親王を即位させることに決めました。

彼が後の後鳥羽天皇です。

つまり後鳥羽天皇の即位は、剣璽なきままに行われたのです。

壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した後も、神器のうち宝剣だけは海中に沈んだままついに回収できませんでした。

結果、伊勢神宮から後白河法皇に献上されていた剣を形代として、当面の間宝剣の代用とすることになりました。

建久9年(1198年)の土御門天皇への譲位もこの剣をもって行われ、承元4年(1210年)の順徳天皇践祚に際して、後鳥羽上皇はこの形代の剣を以後は正式に宝剣とみなすことにしました。

後鳥羽天皇は、為政者としての力量もさることながら、文武に秀で、文化芸術を愛した多才な人でした。

建久9年(1198年)1月、後鳥羽天皇は19歳という若さで土御門天皇に譲位し、以後は上皇として院政を敷きました。

後鳥羽上皇は武術を好み、普通の貴族ならば行わない弓馬、水練(すいれん)や相撲もこなしました。

反面、芸事にも精通し、琵琶や蹴鞠を嗜み、特に和歌の才に優れていました。

後鳥羽上皇は藤原定家(ふじわらのていか)に命じて『新古今和歌集』(しんこきんわかしゅう)の編纂をさせ、日本の文学史に大きな功績を残しました。

新古今和歌集は『万葉集』『古今和歌集』と並び、和歌の三大集として数えられます。

後鳥羽上皇の和歌の才は武家社会にも影響を与え、鎌倉幕府3代将軍「源実朝」(みなもとのさねとも)はじめ、雅で高貴な都に憧憬を抱く東国武士たちの中には、後鳥羽上皇と深く親交を結ぶ者も多くいました。

その最中、2代将軍「源頼家」(みなもとのよりいえ)が、北条氏と対立し将軍職を追われ、幽閉先で暗殺されます。

さらに、後鳥羽上皇と親しい間柄だった3代将軍・実朝も、承久元年(1219年)1月に、右大臣昇進の拝賀に参拝した鎌倉鶴岡八幡宮の境内で、兄・頼家の子で甥の「公暁」(くぎょう)の手により暗殺されてしまいました。

実朝の死後、鎌倉殿の政務を得たのは、頼朝の正室・「北条政子」でした。

北条政子は、後鳥羽上皇のもとへ使者を送り、上皇の皇子である「雅成親王」(まさなりしんのう)を将軍として鎌倉へ迎えたいと願い出ますが、上皇は皇子が北条方の政治的道具にされることを恐れ、これを拒否します。また、3代将軍・実朝の暗殺に、北条家が関与しているのではないかと疑っていました。

以後、上皇の院政側と鎌倉幕府間には確執が深まっていき、数々の騒乱が起きました。

そしてついに、後鳥羽上皇は鎌倉幕府の打倒を決意し、承久3年(1221年)5月、北条義時討伐を宣旨。

流鏑馬揃(やぶさめそろえ)を名目に集めた、北面、西面の武士や諸国の武士、有力御家人ら1,000余騎で挙兵したのでした。

これを「承久の乱」といいます。

ところが、味方であったはずの三浦義村(みうらよしむら)が裏切り、後鳥羽上皇の計画を密書にて、事前に幕府方へ伝えていました。

動揺する幕閣たちに、北条政子が現れ言いました。

「皆、心を一つにして聞きなさい。これは私の最期の言葉です。亡き将軍・頼朝様が朝敵であった平家を征伐し、関東(幕府)を草創して以降、みなの地位も上がり、土地も増えた。その恩は山よりも高く、海よりも深い。その恩に報いる志が浅くありませんか。

そこに今、逆臣らの讒言によって、道義に反した朝廷による我ら追討の命が出されました。名声が失われるのを恐れる者は、早く藤原秀康・三浦胤義を討ち取り、3代にわたる将軍の領地を守りなさい。ただし、後鳥羽院に参りたい者は、今すぐ申し出なさい」

と。

これを聞いていた武士たちは涙溢れ、すぐには言葉にできないほどに胸を打たれたのでした。

そうして鎌倉幕府軍には10,000を超える軍勢が集まり、多勢の幕府軍に上皇の軍は大敗。後鳥羽上皇は、義時追討の院宣を取り消さざるを得なかったのです。

この承久の乱は、史上初の朝廷と武士の武力対決であり、ついに武家が朝廷を打ち負かすという、一線を越えた動乱でした。

この乱を境に朝廷の力は衰え、鎌倉幕府は守護や地頭、六波羅探題(ろくはらたんだい)を配置して、各地を実行支配し、本格的な武士の時代「封建制度」が始まってゆくのです。

隠岐神社の境内に、横に抜ける小道があります。

その先には、隠岐へと配流された後鳥羽院の行在所跡がありました。

承久の乱が終結すると、首謀者である後鳥羽上皇は隠岐島へ配流となりました。

子の順徳上皇は佐渡島へ、雅成親王は但馬国、頼仁親王は備前国に配流されます。

同じ第一皇子の土御門上皇は討幕計画に参加しませんでしたが、「ひとり都に残るのは忍びない」と、自ら望んで土佐国へ移住しました。

後鳥羽院は隠岐に流される直前に出家して法皇となりました。

隠岐の中ノ島に流れ着いた法皇は、そこの源福寺を行在所と定め、19年という年月を当地で過ごします。

行在所跡のそばには、小さいながらも美しい「勝田池」があり、法皇謹製の歌碑もありました。

「我こそは 新島守よ 隠岐の海の 荒き波風 心して吹け」

三種の神器を持たぬ天皇、聡明かつ文武に秀で、才に恵まれた後鳥羽法皇の最後の人生は、仏への信仰と和歌を詠む日々だけが心の拠り所でした。

都への帰還はついに叶わず、延応元年(1239年)隠岐の当地にて崩御。享年60歳でした。

その後、遺体は源福寺裏山で火葬にされ、遺灰を埋納して火葬塚とされました。

明治2年(1689年)廃仏毀釈の影響で源福寺は廃寺。江戸時代には火葬塚の場所に「後鳥羽院神社」があったそうですが、これも明治6年(1873年)に法皇の御霊を大阪府三島郡島本町の水無瀬神宮に奉遷したのに伴って取り払われました。

島根県は「紀元二千六百年記念行事」の一つとして、後鳥羽天皇を祭神とする隠岐神社を創建することを決定、昭和14年(1939年)に完成しました。その年は奇しくも、「後鳥羽天皇七百年祭」の年でもありました。

後鳥羽法皇の火葬塚も「隠岐海士町陵」(おきあまちょうのみささぎ)として隠岐神社境内の隣接地に残されており、島の人達は今も後鳥羽院(後鳥羽上皇のおくり名)のことを「ごとばんさん」と親しみを込めて呼ぶのでした。