隠岐・島前三島巡り2日目、隠岐汽船「くにが」に無事乗り込むことに成功した僕は、西ノ島を目指します。

さらば知夫里島。

こんにちは、西ノ島。

知夫里島から西ノ島へ向かう時は、甲板に出てみましょう。

ごつごつとした岩が特徴的な山が見えますが、

お分かりしょうか、鳥居が見えます。

この鳥居の上に、「文覚窟」(もんがくくつ)という平安時代の怪僧文覚(もんがく)にちなむ洞窟があるそうです。

文覚は平安時代の僧で、後白河法皇や頼朝と関連が深く、神護寺や東寺を復興させた人物と伝えられます。しかし後鳥羽上皇に謀反の疑いをかけられ、対馬国へ流罪となる途中、鎮西で客死したと、通説で語られます。

しかし平家物語の「延慶本」では、隠岐に配流されたと記され、晩年はこの洞窟で修行したのだそうです。

文覚は謎が多く、終焉の地については多説もあり定かではありませんが、「延慶本」が正しいとすると、文覚を隠岐に配流した後鳥羽上皇もまた、隠岐に配流されるという、皮肉な物語となります。

さて、西ノ島に到着すると、

港にぽっかりと浮かぶ「見附島」(みつけじま)が目に止まります。

西ノ島に配流となった後醍醐天皇の見張り番がこの島にいたことから、その名前がついた、と云われています。

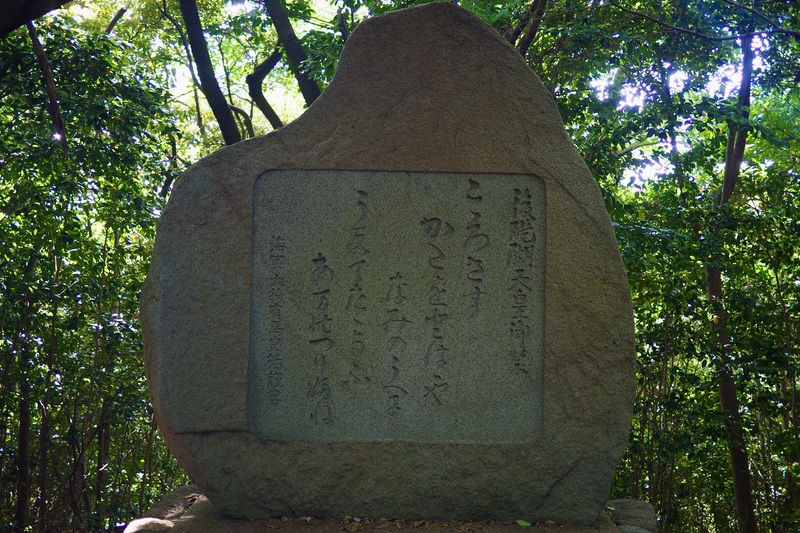

西ノ島の港・別府港には「黒木御所跡」と呼ばれる史跡があります。

そこは後醍醐天皇が、隠岐から脱出するまでの1年余りを過ごした行在所と伝えられていました。

鎌倉時代末期、後醍醐天皇は不屈の精神で、何度となく倒幕を試み、そのたびに失敗を重ねてきました。

その途上で、天皇の身でありながら、当時としては死に等しい「流刑」となりました。

配流先で最も重い罰とされたのが隠岐島です。

どのような思いで、天皇はこの地に足を付けたのか。

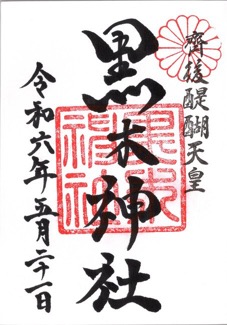

黒木御所跡に隣接する「黒木神社」の祭神は、後醍醐天皇。

そこから望む海上には、見附島がありました。

隠岐配流から1年後、後醍醐天皇は決死の覚悟で島からの脱出を決行します。

そして京都へ舞い戻り、足利尊氏らとともに、一気に鎌倉幕府を倒すのでした。

念願を果たした後醍醐天皇でしたが、今度は足利尊氏に裏切られ、吉野に逃げることになります。

そして長い南北朝の時代が始まるのです。

やんちゃで頑張り屋、しかし努力が裏目に出てしまう後醍醐天皇。

西ノ島では多くの島民が、この地を脱出して歴史の表舞台に返り咲いたヒーローを、今も誇りに思っているのだということです。

黒木御所跡からさらに東に進むと、港に面して立つ鳥居があります。

これは「眞氣命神社」(まけのみことじんじゃ)の鳥居で、奥に歩いていくと、社殿があります。

参道を歩いていると、途中民家の犬が、めっちゃ吠えてきました。

あやしくて、すまんの。

開けた道かと思いきや、いきなり木々が鬱蒼としてきました。

ここは車の墓場か。

ひと気がなく、美しくもあり、恐ろしくもあり。

と、青銅の鳥居が姿を現しました。

鳥居の先にある社殿に、ようやくたどり着いてみてみると、

それは随分と朽ちかけていました。

創祀年代その他は不詳。祭神の「眞氣命」物井区の氏神であろうと考えられています。

元禄16年(1703年の)『神名記』には「須氣尾大明神」とあり、鎮座地名は古くは素氣雄(スギオ)と言ったようです。

スギオ神社といえば、椙尾や杉尾といった名の神社が四国方面に多く鎮座していると聞いています。

それと関係あるのか、無いのか。

焼火神社へ向かう途中に立ち寄った、「橋乃里神社」(はしのさとじんじゃ)です。

とても素朴な神社でした。

祭神は「素盞鳴命」

境内隣には、廃校となった尋常小学校の旧校舎があり、今なお賑やかな情景が目に浮かぶようでした。

西ノ島町浦郷の「茂理神社」(もりじんじゃ)へ立ち寄りました。

何ということはない、小さな神社ですが、祭神が気になったので。

祭神は「茂理大神」として「句々廼馳命」「軻遇突知命」「金山彦命」「埴山姫命」「草野姫」「罔象女命」を祀ります。非常にユニークな面々。

特に埴安姫と草野姫が、僕的には今、ちょと気になるアノ娘なのです。

そして西ノ島の西の果てまで、はるばる車を走らせます。

そこは神代の昔、アマテラス様がアメノウズメちゃんを従えて降臨した場所で、サルタ彦が度々出迎え、三度目に出会えたことから「三度」(みたべ)という地名が付けられたと伝えられます。

三度地区に鎮座するのは「待場神社」(まちばじんじゃ)

大小の鳥居が据えられていますが、

鳥居ちかっ!

丸石の石垣が島らしさを感じさせます。

社殿も素朴。

祭神は「猿田彦大神」で、彼がアマテラス大神を待っていた場所であることから「待場」の社名が付けられています。

当社は西ノ島の西の果てに鎮座していますから、朝日を望むのに適した場所ではありません。

サルタ族はここで、海に沈む夕日を眺めていたのかもしれません。