マックイーン:

隠岐の由良比売を調べてもあまり情報が無かったんですが、越智系の姫なんですね。🤔

桶に乗ったカワイイ姫としか思ってませんでした。

桐:

ああ、そうでした!

由良比売、なんか聞き覚えのある名前だなと思っていましたが、隠岐の女神の名前でしたね♪

まだ隠岐は未参拝でしたので失念していました。ありがとうございます。

今年こそ隠岐参拝をと考えていますが、俄然やる気が起きました😊

今年の1月に、福岡市柏原に鎮座の「羽黒神社」(はぐろじんじゃ)の記事をXに投稿した時のやり取りです。

僕が今回、深夜0時に家を飛び出し、数々の苦難を越えて隠岐 島前までやってきた情熱の原動力は、ここにありました。

そう、

桶に乗ったロリかわ由良himeちゃんに、逢いた~いっっ!

⠀⠀⠀⣴⠟⠉⠉⠛⢦⡀⢀⣴⠛⠉⠈⠙⠻⣄

⠀⠀⣼⠃⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠹⣦

⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿

⠀⠀⠿⣆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣰⡆

⠀⠀⠀⢻⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡼⠃

⠀⠀⠀⠀⠀⠻⢦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⣠⡴⠛

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠶⣄⠶⠋

ということで、ついに念願の、島根県隠岐郡西ノ島町浦郷に鎮座の「由良比女神社」(ゆらひめじんじゃ)にやって来ました。

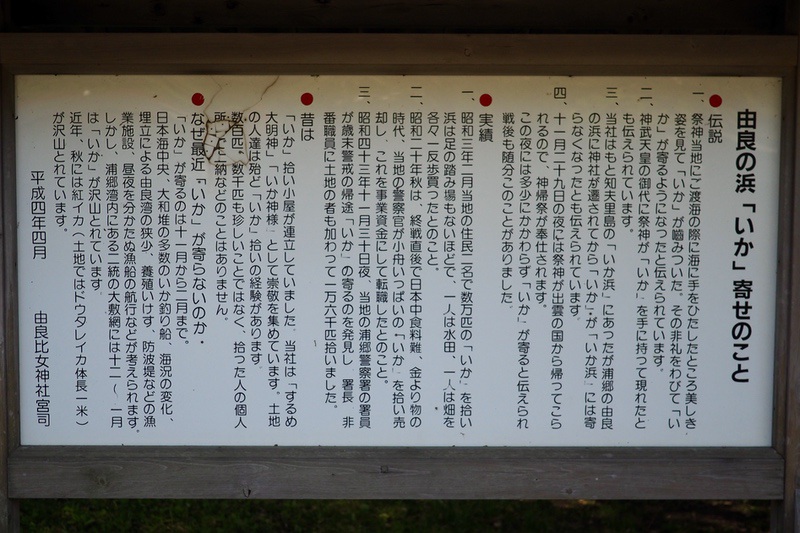

由良比女神社門前の「由良の浜」はかつて、毎年10月から翌年2月にかけてイカが押し寄せたので「いか寄せの浜」と呼ばれています。

由良の浜にイカが寄せるようになった由来としては、次のように語られます。

祭神である由良比女様が苧桶に乗って、遠い海から手で海水をかき分けながら浦に向かってこられる途中、由良比女様の美しい姿を見たイカが手を引っ張ったりかみついたりした。

そのお詫びとして、毎年秋になるとイカの大群が神社の正面の浜辺に押し寄せるようになった、と。

なんてえっちなイカだ、まったく💢

僕だって、由良比女ちゃんの手に、チュってしたい。

まあ、毎年五条桐彦の大群が浜に押し寄せてもキモいので、イカで良かったと思います。

地元の者は由良比女様の霊験と言って喜び、水際に番小屋や多くの小屋を建て、家族総出でイカを掬いとったということです。

ちなみに、苧桶(おおけ)とは、麻を績(う)んだ後、より合わせた苧を入れておく桶のこと。

(画像は砺波正倉様より拝借)

こんなのに乗ってこぎこぎする姫って、かわよ。

しかしこの由良比女様は、元々は知夫里島の古海、もしくは烏賊浜に鎮座していたと云われ、由良比女神社が浦郷に移されてからは知夫里島にイカが寄らなくなったと伝えられています。

それは、西ノ島の者が知夫里島にイカが押し寄せるのをうらやましく思い、ご神体を盗んで浦郷地区に移転させたともいわれているそうですが、それが本当なら戦争でしょう。

たぶん、海流の変化か何かで、知夫里島に寄せていたイカが浦郷に寄るようになったので、神社を遷したと僕は平和的に考えたいです。

また、由良比女神社の元宮については、知夫里島の古海に鎮座となれば「姫宮神社」ということになるのでしょうが、実際に訪ねてみた感じでは、イカ寄せの浜は「渡津神社」の方が相応しいと思いました。

それにしても、僕の恋心のせいもあるのでしょうが、由良比女神社の何と素晴らしく、やわらかな神氣に満ちた境内なことか。

好きです、結婚しよう。

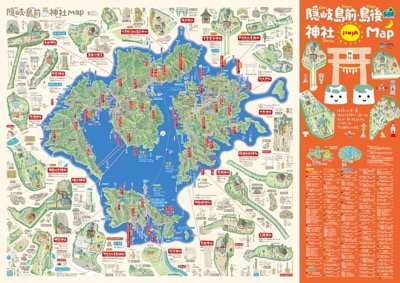

(一社)隠岐ジオパーク推進機構さんの『隠岐島前・島後神社☀️Map』でも紹介されていますが、

この辺りの石灯籠をよく見てみると、面白い彫刻がたくさん刻まれています。

イカはいかが。

夫婦岩。

波と千鳥、などなど。

これは波と水飛沫でしょうが、干珠満珠を彷彿とさせました。

社殿も素敵。

全てがあたたかく、優しい空間で出来ていました。

さて、このロリかわ由良比女ちゃんですが、当社由緒・伝承によれば、次のようにあります。

由良比女神社の創建は古く、仁明天皇の時代(842年)に官社に預かったと記されています。

平安末期には、隠岐国の一ノ宮と定められました。

また、祭神は大国主の后とされる「須勢理姫命」(すせりひめのみこと)であるという説もありますが、地元では「由良比女大神」として崇められています。

『延喜式』神名帳では「由良比女神社 名神大 元名和多須神」として、元は「和多須神」である旨が記載されており、祭神は海童神とも言われています。

『袖中抄』や『土佐日記』には「ちぶり神」とあり、航海の神として知夫里の名の由来にもなっています。

このように、非常に謎の多い女神ではありますが、その正体に迫る情報が思わぬところにありました。

山形です。

それが先の、Xに投稿した当ブログの福岡の「羽黒神社」から、本家山形・出羽三山の「羽黒神社」(出羽三山神社)に繋がる話になります。

出羽三山の開祖は、32代崇峻帝の第三皇子「蜂子皇子」(はちのこのおうじ)であるとされます。

崇峻5年(592年)の冬、父である崇峻帝が蘇我馬子によって暗殺され、聖徳太子の勧めで宮を逃れ、当地に至り開山したというものです。

伝承では、蜂子皇子は越路(北陸道)を下り、能登半島から船で海上を渡り、佐渡を経て由良の浦に辿り着いた時、容姿端正な美童八人に会います。

不思議に思った皇子が近づくと、乙女らは皆逃れ隠れてしまい、そこに髭の翁があらわれ告げました。

「この地は伯禽島姫の宮殿であり、この国の大神の海幸の浜である。ここから東の方に大神の鎮座する山がある。早々に尋ねるがよい」

皇子はその教えに従い東の方に向かって進みましたが、途中道を失ってしまいます。その時、片羽八尺(2m40cm)もある3本足の大烏が飛んできて、皇子を羽黒山の阿久岳へと導きました。

これにより、由良の浜を八乙女の浦と称し、皇子を導いた烏にちなんで山を羽黒山と名付けた、ということです。

この伝承に従えば、本来の羽黒神とは「伯禽島姫」(はくきんしまひめ?)を指すことになります。

伯禽島姫は八乙女の浦の洞窟を母胎として誕生したとされ、この洞窟は羽黒山頂の霊地「鏡池」とつながっていると云われています。

また、伯禽島姫は龍宮の乙女「玉依姫」(たまよりひめ)であると当地では云われており、八乙女とは、八人の乙女ではなく「由良比売」(ゆらひめ)または「妙理姫」(きくりひめ)の化身だという説もあるようです。

ここでようやく、由良比女と羽黒(出羽)信仰が繋がって来ます。

さて、由良比女神社の素敵な境内を、もう少し散策します。

本殿の西側横には、左から「出雲大社」「恵比寿宮」「龍蛇社」の境内社が並びます。

THE IZUMO。

本殿も美しい。

明治22年(1889年)の造営で、以前は「大社造変態」と称していましたが、現在は「春日造変態」と呼ばれています。

向拝には飛龍の彫刻が見られます。

本殿背後には龍。

寛文7年(1667年)に藩命によってこの地を巡見した松江藩士・斉藤豊宣によると「極めて小さく古ちはてゝ亡きが如し、里人も知る者なし」と言われた隠岐・西ノ島の由良比女神社。

明治になって、残されていた由緒から社殿を新築して、今の姿に生まれ変わりました。

完全に失われてしまえば、歴史は二度と取り戻せぬもの。

由緒を残し伝えてくれた里人に、心から感謝するものです。

🐥イカの大群…1匹でも美味そうなのにそんなに沢山🐣イカ皆殺しィイイィィイ〜〜〜🦑🦑🦑🦑🦑🦑🦑🦑

いいねいいね: 2人

ただし、もれなく手をチュっとされます💋🦑

いいねいいね: 2人

🐥大漁でんな🦑

いいねいいね: 2人