「千早振る 神代もきかす 龍田川 からくれないに 水くくるとは」

- 在原業平朝臣

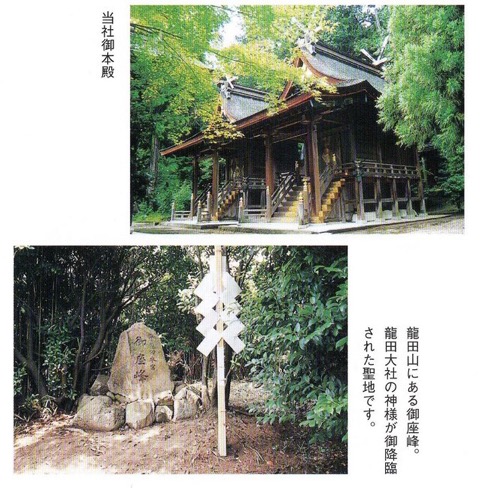

奈良県生駒郡三郷町立野南に鎮座の「龍田大社」(たつたたいしゃ)を参拝しました。

大鳥居の扁額には「龍田本宮」とあります。

龍田大社の旧称は「龍田神社」ですが、法隆寺近くに聖徳太子が当社の分霊を祀ったとされる龍田神社があり、そちらを「新宮」としたため、当龍田大社が「本宮」と呼ばれるようになりました。

また、神奈備である龍田山にには、龍田大社の祭神が降臨された「御座峰」(ござがみね)という聖地があるそうです。

非常に立派で、開放的な拝殿ですが、

何より目を引くのが、このしめ縄でしょうか。

その姿はまるで昇る龍のようですが、よく見ると、巻き上がる方向が左右で逆になっています。

これは“陰陽”のバランスを保つためとされているそうです。

龍田大社の主祭神は「天御柱命」(あめのみはしらのみこと/右殿)と「国御柱命」(くにのみはしらのみこと/左殿)。

また同敷地内に摂社として「龍田比古命」(たつたひこのみこと)、「龍田比売命」(たつたひめのみこと)が祀られています。

主祭神の二柱の神は、龍田の風神とされ、広瀬の水神と並び称されたといいます。

同社の祝詞などでは、天御柱命は級長津彦命(しなつひこのみこと)、国御柱命は級長戸辺命(しなとべのみこと)のこととされています。

『延喜式』の「龍田風神祭祝詞」によれば、崇神天皇の時代、数年に渡って凶作が続き疫病が流行したため、天皇自ら天神地祇を祀って祈願したところ、夢で天御柱命・国御柱命の二柱の神を龍田山に祀れというお告げがあり、これによって創建されたといいます。

また『日本書紀』では、天武天皇4年(675年)4月10日に勅使を遣わして風神を龍田立野に祀り、大忌神を広瀬河曲に祀ったとの記述がみられます。

本殿左手の境内には、「白龍神社」「龍田恵美須神社」「三室稲荷神社」の末社が鎮座していました。

白龍神社は、江戸末期から明治末期まで、神域内に出現した白蛇を信仰したものだといわれます。

白蛇は一夜にして姿が見えなくなり、その後、明治41年春、突如にごり池(北葛城郡広陵町)に白龍として出現したとのことで、この地に迎えて祀ったということです。

奥まで足を進めると、水が湧き流れています。

そこに小さな「はちまき石」が置かれていました。

これがにごり池に出現した白龍ということでしょうか。

この石に水をかけて参拝しますが、あまりに無造作に置かれた石に、紛失の恐れはないのか心配になります。

まあ、日本人であれば、勝手に持ち出したりすることはないのでしょうが。

龍田恵美須は、鎌倉時代に兵庫県西宮市の西宮えびす神社より勧請したものだそうです。

江戸時代には荒廃していたそうですが、昭和62年に復興しました。

それにしても、白龍社も恵美須社も、なぜか稲荷色が強めです。

三室稲荷神社は創建不詳ですが、古来より信仰されて来た神社とのことです。

龍田大社とは不思議な神社で、古の歌人にも人気がありました。

風の神という性質に惹かれたのか、かの平安のプレイボーイ「在原業平」(ありわらのなりひら)も歌に詠んでいます。

「神々が住み、不思議なことが当たり前のように起こっていた、いにしえの神代でさえも、こんな不思議で美しいことが起きたとは聞いていない。

竜田川の流れに、舞い落ちた紅葉が浮いて、鮮やかな唐紅の絞り染めになっているなんて」

さすがは絶世の色男。

僕もカワイコちゃんの前で、キザな歌を嘯きたいものです。

さて、この龍田大社を一躍有名にしたのは、蒙古襲来の事件でしょう。

鎌倉時代に、モンゴル帝国が2度にわたって日本に攻めてきた「元寇」は、誰しも学校で習い、記憶していること。

近年では漫画『アンゴルモア』で、その壮絶さを知ることができます。

この時の「神風」を起こしたのが、龍田大社の風神だとされています。

まあ、元寇を退けた史実は別にあり、そこには当然、鎌倉武士たちや、また海賊・阿部一党の活躍があったのです。

嵐も起きたかもしれませんが。

ところで龍田大社の摂社のひとつ、「下照神社」ですが、

なぜ下照姫ではなく、大国主が祀られているのでしょうか。

謎ですね。

祭神の別名であるシナツヒコ・シナトベ、これは『日本書紀』では、大八洲国(日本列島)にかかった朝霧を吹き飛ばした、イザナギの息が神となったと記されています。

このように「シナ」という言葉には神の息という意味が含まれており、「長い息」という意味があるとも考えられています。

長い息、「息長」、または長寿を意味するかのような言葉。

龍田の神威はミステリアスであり、現代人をも魅了するのです。

🐥元寇を退けたのは突然の海の大嵐だと聞いています。残忍な蒙古人を乗せた船が大嵐にヤラれて次々と壊滅し、天の意図を悟った蒙古軍は退散していった、という話。それ以来、日本軍は”神風が吹く”といった信念のようなものを持つようになった。しかし神風が吹いたのはどうやら蒙古襲来の時だけだったようですが🐣

いいねいいね: 2人

蒙古襲来の時だけ、都合よく吹いた神風、それが実情をよく表しています。

実際は、阿部系海賊らの活躍があって、元寇を退けたのですが、彼らを取り立てたくなかった中央がちょっと吹いた風を神風と称し、でっちあげたということのようです。

いいねいいね: 2人

🐣多分、本当に神風は吹いたのです。船や海の事情はひとえに海上の天候に大きく左右されます。海戦の内実がどうのという問題より、その海域の天候というものが昔の軍船には重要だったのです🐤

いいねいいね: 2人