デニムの町、倉敷。

その定番スポットといえば、歴史とアートが薫る美しい白壁の町並み「倉敷美観地区」(くらしきびかんちく)です。

白壁の蔵屋敷、なまこ壁、柳並木など、趣ある景観が楽しめるのが倉敷の美観地区です。

小京都と思わせる町並みや、川沿いのレトロモダンな風景が素敵な町です。

江戸時代初期の寛永19年(1642年)、江戸幕府の天領に定められた際に倉敷代官所が当地区に設けられ、以来、備中国南部の物資の集散地として発展してきました。

平瓦を並べて貼り付け、瓦の目地(継ぎ目)に漆喰を蒲鉾形に盛り付けて塗られた壁は、目地の盛り上がった形がナマコ(海鼠)に似ていることから「なまこ壁」と呼ばれます。

倉敷川の畔から鶴形山南側の街道一帯に、そうした白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並んでおり、天領時代の町並みをよく残しているとして、昭和44年(1969年)に倉敷市の条例に基づき美観地区に定められ、昭和54年(1979年)に県内2件目の重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。

また昭和5年(1930年)に建てられた日本最初の西洋美術館「大原美術館」や、明治21年(1888年)に旧倉敷紡績工場の建物を改修・再利用した観光施設「倉敷アイビースクエア」等も当地区を代表する建築物です。

倉敷では、海鮮系のお店に立ち寄りました。

豪華な食事に、とても満足でした😋

倉敷市の美観地区に、小高い鶴形山という山がありまして、その山頂に「阿智神社」(あちじんじゃ)があるとのこと。

アチャー、阿智ならば行くしかない。

小高いとはいえ山ですから、登らなくてはなりません。

かるく汗が噴き出る頃に、たどり着きました。

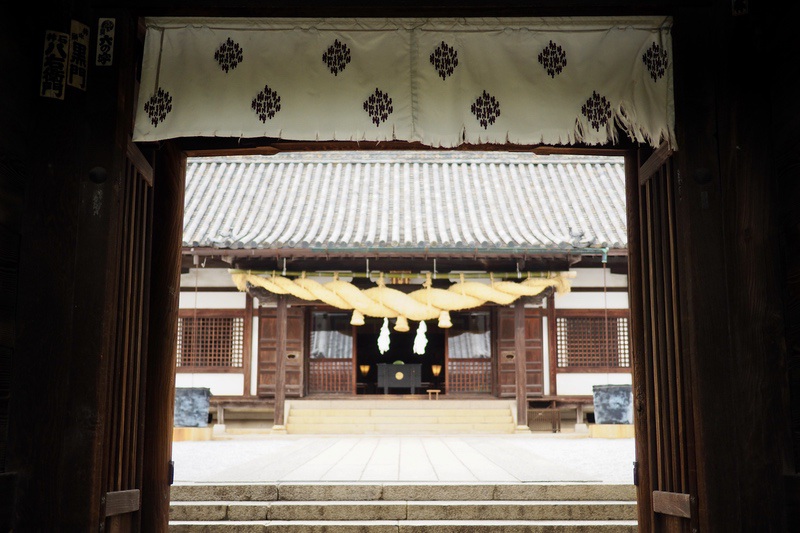

神社というよりは、ちょっとお寺風の神門を潜ります。

立派なしめ縄が掛かっておりますな。

阿智神社の主祭神は、「多紀理毘売命」「多岐都比売命」「市杵嶋比売命」の宗像三女神。

相殿に神十九柱として

「応神天皇」

「伊邪那岐命」

「伊邪那美命」

「八意思兼神」

「上筒之男命」

「中筒之男命」

「底筒之男命」

「天照皇大神」

「八十柱津日神」

「神直日神」

「大直日神」

「素戔嗚尊」

「奇稲田姫」

「神大市比売命」

「宇迦之御魂神」

「大己貴命」

「少彦名命」

「久那斗神」

「吉備津彦命」

が祀られます。

本殿は頭が大きめのロリ体系でした。かわいい。

この阿智神社が鎮座する鶴形山は、古代、「亀島」「鶴形島」などと呼ばれていたそうです。鶴と亀、気になります。

当社は現在地に住み着いた阿知使主(あちのおみ)一族が作った庭園が元となったといわれており、かつては海で交通の要衝であった岡山平野の守護として、宗像三女神を祀ったと考えられています。

阿知使主とは、3世紀 – 4世紀頃、または5世紀前半(応神帝時代)に渡来した人で、東漢氏の祖といわれています。

記紀共に16代仁徳帝時代の記事はなく、15代応神帝と17代履中帝時代に活躍が伝えられています。

阿智といえば越智か、と考えている僕ではありますが、阿知使主は時代が新しすぎます。

見当違いでしょうか。

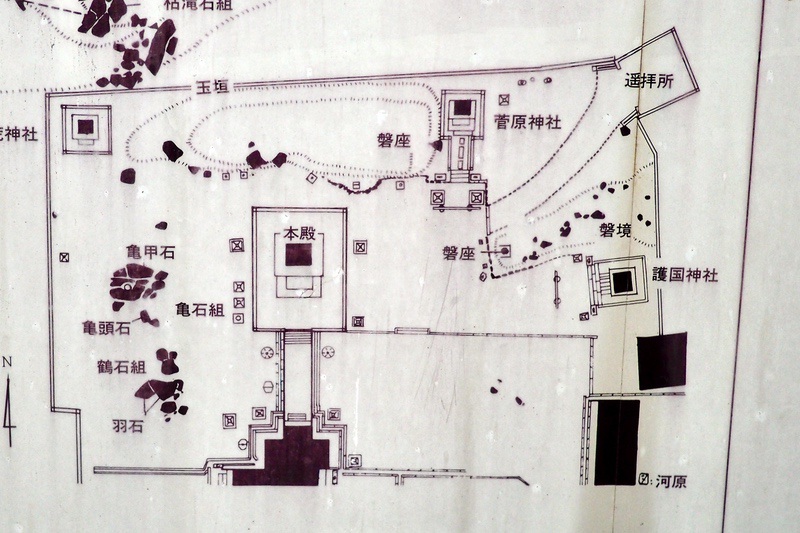

案内図を見ると、本殿西側に、鶴石・亀石がありました。

見てみましたが、うむ、よく分からん。

古代の磐座祭祀跡、という感じもあまりしません。

しかし本殿背後には、それっぽい磐座群があり、

また、磐境と呼ばれるものもありました。

越智との関連は、総じてなんとも言えず、「常世ニ降ル花」シリーズからは除外しました。

長野の阿智村では、確かにビンビン感じるものがあったのですが。

それはさておき、古くから門前町・港町、そして陣屋町として栄えてきた倉敷。

多くの商家が建ち並らび、その裕福な氏子らによって旧倉敷村の総鎮守として、阿智神社も祀られて来ました。

今でも倉敷美観地区とともに、たくさんの観光客・参拝客が訪れるのだそうです。

境内の一角に、金刀比羅宮遥拝所という、小さな陶器の社が置かれた場所があります。

そこから望む倉敷美観地区は、隠れた絶景スポットでした。

太田氏の投影があるホツマツタエですが、恵那山やオモイカネの信仰はやはりこれからきている様に思えます。

抜粋

1アヤ(第1章に当たる)にアチヒコという斎名(いみな)の神様が登場し、その讃え名がオモヒカネだということが出て居ます

父イサナキノ神、母イサナミノ神からアマテル神の姉として生まれた「ヒルコ」は、3歳の時船に乗せて捨てられたが、カナサキノ神(スミヨシノ神)に拾われて「ワカ姫」として大事に育てられた。成長した「ワカ姫」はアマテル神の使いで訪れた「アチヒコ」を見初め、恋しくてたまらず(オモヒカネて)付け文の恋歌を送った。

キシイ(紀州)こそ 妻を身際(みぎわ)に 琴の音(ね)の

床(とこ)に我君(わぎみ)を 待つぞ恋(こい)しき

ハシカケ(仲人)なしで結ばれる訳にも行かないし返歌しようにもできず、「アチヒコ」は返事を保留してカナサキノ神に相談した。すると、この歌は廻り歌(上から詠んでも下から詠んでも同じ歌)で、もらった以上は替えごとならぬ(結婚するよりない)と言う。アマテル神からも「カナサキノ神の舟を借りて紀州へ行き、夫婦になりなさい」と詔があり、アメノヤスカワべで晴れて夫婦になった。この時から、「ワカ姫」は「シタテル姫」と呼ばれるようになった。(後に、シタテル姫はタジカラオ(手力男命)を産んだという。)

編集長は墨坂神社の太田氏に取材を申し込もうとしましたが、もしかしたら八咫烏のこと以外に(若狭やオバマの?)ワカヒコや下照姫の事を書く予定があったのかもしれません

ホツマツタエ、まさかの事代主女体化w

若姫は富家の投影が強く描かれている様に思えます。下照姫の信仰がある青木村の子檀嶺岳は、善光寺街道の途中にあり、塩尻の追分から善光寺の道ですが、善光寺側には戸隠がありますので、やっぱり恵那山の阿智神社と、戸隠は道を通じて関係があるのかなと思います

いいねいいね: 1人

ホツマは拒否アレルギーが出て、なかなか全体を読む気になれないのですが、面白いことも書いてあるのですね😌

いいねいいね

narisawa110

私たちは、渡来人をやっぱり誤解している気がします。例えば蘇我氏。朝鮮語では関氏と呼ばれてきたそうです。一説によれば、狗邪韓国はウサか、越智のどちらかになるそうです。

故に阿智は、渡来系であっても、元々は越智氏で、里帰りと考えるべきなのかもしれません。

記紀では無視されている富士山ですが、この恵那山信仰とホツマツタエは、何と宮下文書以外では富士山の記述があります。

神坂峠には縄文時代からの遺跡があり、東山道のルートを使って富士山からイザナギ、イザナミが恵那山に来て、天照の胎盤を洗ったりして居ます。

簡単にいうと、我が国の歴史は長野県から始まって(爆笑)おり、不思議と九州の越智氏がその伝承を担っているという事なわけです。

んで、記紀では神戸から岩戸が戸隠まで吹き飛んできますが、何故か恵那山上空を飛んでいってるのにその途中にも越智氏と、頭の良さそうなオモイカネがいるという、なんとも面白い配置になっているわけです。

いいねいいね: 2人

渡来人を、半島大陸の文化を学んだ里帰り人と考えると、また違った見方ができますね。

長野起源説、あながち間違ってないかもですね☺️

いいねいいね

そうなんですよね。この神社に関しても何かありそうなんですが、いまひとつ確証めいたものが得られなくて、モヤモヤして、参拝から記事のアップまで2年放置してました😅

いいねいいね