熊本の外れに、シュメラーや、最近ハヤりのハイジョウケチェラーにおすすめの場所がありました。

天空の聖域「矢岳神社」(やだけじんじゃ)です。

でも、遠いんだよね、天草は。

矢岳神社は、熊本県上天草市姫戸町大字姫浦の山の中にあります。

神社の少し下にある「境石」ですが、

ほらね。もう、杯状穴でぼっこぼこ。すごいよね。

この杯状穴や溝が、いろんな方角を指しているとのことです。

では、山に入っていくわけですが、

ドルメンやら、ストーンサークルなんて言葉が出てきて、ワクワク。

ドルメンは、ヌードル麺のことではありません。

まずは矢岳神社の方へ向かいます。

参道からして、インディジョーンズ感あります。

再び分岐点。

ちょっとおどろおどろしい雰囲気の中に、可愛い案内板がありました。

まずは神社を参拝します。

おおー。

ここが矢岳神社ですか。

手水も味わいがあります。

矢岳神社の創建は不詳ですが、安政5年、内野河内の山方役人「大西美稚敬」によって姫浦永目側にあった祠を遷座したものともいわれています。

祭神は山の神とされますが、スサノオ、サルタ彦、または神馬であるともいわれます。

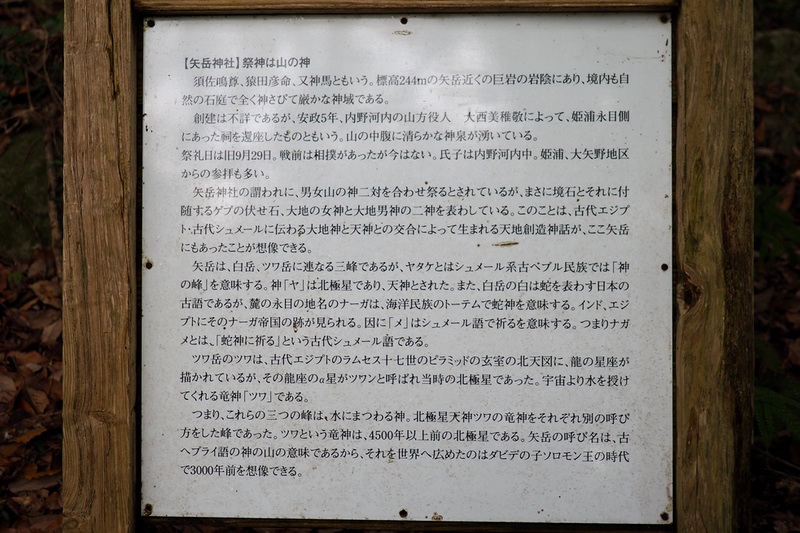

現地案内によると、矢岳は、白岳、ツワ岳に連なる山で、ヤダケとはシュメール系古ペブル民族では「神の峰」を意味する、とあります。

神「ヤ」は北極星であり、天神とされた。また、白岳の白は蛇を表わす日本の古語であるが、麓の永目の地名のナーガは、海洋民族のトーテムで蛇神を意味する。インド、エジプトにそのナーガ帝国の跡が見られる。因に「メ」はシュメール語で祈るを意味する。つまりナガメとは、「蛇神に祈る」という古代シュメール語である。云々。

なるほど、わからん。

なかなかシュメってきました。

矢岳神社社殿の前には、3枚に下ろされた岩がありました。

これらの巨石は、「境石」と「ゲブの伏石」と呼ばれる巨石のようで、大地の女神と天神(男神)とみたてているのだとか。

確かに、押し倒しているように見えます。

男女の間には、子供岩みたいなものもありました。

この道の先は、社名にある「矢岳」かと思いきや、「白嶽」(白岳/しらたけ)なんだそうです。

白嶽、対馬にもその名の山がありますが、「白」、いいですね。

お尻のような岩。

ドルメンも気になりますが、山頂にも磐座があるようなので、登ってみます。

登ります。

登。。。

なんかでかい岩がありますが、これではないですよね。

だって道は、まだ続いている。

イヤ~っ

呼吸がラマーズ法っぽくなって来た頃、空が見えて来ました。

来たか!

まだあるんかーい。

そして草むら突入。

こ、この辺か?この辺が頂上なのか?

なんか突き出た岩みたいのがあったので、もうこれで良しとしました。目的の磐座とは、多分違いますが。

はあ、風が気持ち良い。

ここからは沈む夕日が見れるはず。もしくは月を眺めることができるか、そんなところにしておきます。

さて、一気に下山してやって来たのは

ドルメンです。

ドルメンとは支石墓(しせきぼ)のことで、新石器時代から初期金属器時代にかけて世界各地で見られる巨石墓の一種です。

基礎となる支石を数個、埋葬地を囲うように並べ、その上に巨大な天井石を載せる形態のものです。

ここの天井石は、かなりの密度をもった巨岩が横たわっていました。

長さ13m、幅6m、厚さ1.5m。この天井石がドルメンであるならば、世界最大級のサイズであるといわれています。

この石にも杯状穴や方位を示す線刻、ペトログラフなどが刻まれているとのことですが、よくわかりません。

天井石はいくつかの礎石で支えられていますが、

下には尖った三角の石が据えられていました。

天井石は東西に長く東向きに28°の仰角を持って置かれています。

案内によると、

ドルメンの屋根の上に登ると、不知火海を一望に臨める。しかし、真南に目を向けると、小島と雨竜崎が一直線に並び、偶然の位置関係によるものではないことが見て取れる。

出雲風土記に「日の御崎の雨竜では、スバルが南中天に輝く頃、サメの群れが沖合いにあらわれる頃」とされている。

そのスバルの観測は、星見台に櫂丈(やこうたけ)4尺約1.2mを手を延ばして垂直に立て、坐ってその先にスバルが現れたときなどとされていたが、そのときが潘種の始まりでもあった。

その雨竜こそ、宇宙より水をもたらす北の天神北極星のことである。

姫戸の雨竜より北極星を望むとき、小島のその先の矢岳に神を迎い入れる神殿としてこのドルメンが存在していた。

と記されているようです。

なるほど、きっとすごいことが書いてあることだけは分かります。分かりますとも。

ドルメンからまた少し足を伸ばすと、

ストーンサークルと呼ばれる場所に着きました。

ここの石は、石という石がボッコボコ。

ハイジョウケチェラッチョ垂涎の聖地です。

盆栽に良さそう。

これらの盃状穴は水を溜めるように上向きにあけられており、古代の祭りは、雨乞いの儀式が最も多く、天より頂く雨水をこの水窪に留め、祭りの朝日と共に汲み取り、命の水として大事に分け与えられていた、と案内板にあります。

これらの石々がサークル状になっているかはよく分かりませんでしたが、ここがすごい場所だというのだけは分かります。

これは蛇のペトログリフだとか、どうとか。

山頂を望むように置かれた聖地。

天草にも、こんな場所があったとは、驚きでした。

これはピラミッドの目、かな。

🐥埃とボロは侘び寂びとは関係ありません…

いいねいいね: 2人

新築金ピカ絢爛豪華な寺社よりも、経年で古びた、時には朽ちかけたそれのほうが神々しく感じるのは、不思議なものです☺️

いいねいいね: 1人

🐣そもそも建物の構造自体がボロなのではないのか🐤貧乏神でも住んどるのか

いいねいいね: 1人

貧乏なのは神ではなく、そこの氏子さんたちであって、彼らを貧乏にしているは、今の日本の構造です。

本当は綺麗にしたいのでしょうが、どこも苦心なさっています。

いいねいいね: 1人

🐥そもそも誰も顧みない神社なのですな…🐤

いいねいいね: 1人

そんなことはありません。

丁寧に作られた案内板など、愛を感じます。

そしてそのうち、ハイジョウケチェラーが押し寄せてくると思われます。

いいねいいね: 1人

🐤ハイジョウケチェラー?何のポケモンですかね…

いいねいいね: 1人

🐥永目にあった祠を遷座…ナーガ(蛇)と関連が深いんですな。小汚い神社ですが、山の磐座(?)も汚いですなぁ…

いいねいいね: 1人

風情があります、たぶん☺️

いいねいいね: 1人

🐥何の?

いいねいいね: 1人

わびさびみたいな?

いいねいいね: 1人

🐥そもそもオンボロなのに、侘び寂びとか無関係かと

いいねいいね: 1人

使い捨てではなく、物を大切にした古来の日本人の感覚が、古びたものに愛着を感じ、侘びを見出すのでしょう。

いいねいいね: 1人

🐥氷菓アイスの棒を取っとく感覚と同じなのですな🐣

いいねいいね: 1人

アイスの棒は、アイスの汁が十分に染み込んでおり、3年保存すると発酵して、芳醇な味わいを醸し出す香木となります。

いいねいいね: 1人