ご縁があって、奈良市東九条町の「元石清水八幡宮」(もといわしみずはちまんぐう)を訪ねました。

杜のトンネル参道が、とても心地よいです。

不思議なコブ状になった根を持つ木を見つけました。

角度を変えると、蛇神様みたいに見えます。

ただ、樹木にお賽銭を埋め込むのはいかがなものか。

金に木は、相剋ですよ。

応和2年(962年)の『大安寺八幡宮御鎮座記』によれば、入唐した大安寺の僧侶「行教」が、帰朝の途次に豊前国「宇佐八幡宮」に参籠してその神影を奉戴、大同2年(807年)8月7日に大安寺の石清水房に鎮座したのが起源であるとします。

後に社を造営して遷座し、「石清水八幡宮」と号して大安寺の鎮守神とされました。

貞観元年(859年)、神託があり、山城国男山へ祭神を遷座。その後、平城天皇の勅命により改めてその跡に祀ったのが当社創祀であるとしています。

また異説として、保延6年(1140年)に著された『七大寺巡礼私記』はそれ以前の斉衡2年(855年)に行教が勧請して創祀したものとも伝えています。

「大安寺」は奈良南都七大寺の一つで、最澄・空海も修行したとも。

平城天皇の勅命で遷座された折、手を洗うための水がなかったため、行教和尚が松林の中の磐座を法具で叩いたところ、美しい清水が湧き出し、池を作ったと伝えられていました。

それが「石清水」の名の由来です。

小ぶりながらも神威を感じさせる社殿がありました。

祭神は「応神天皇」「神功皇后」「仲哀天皇」の八幡系三神。

当社には、奈良県内最大の陶器製の狛犬があるとされますが、本殿前のこれがそうでしょうか。

愛嬌があって、可愛い狛犬です。

また、背後に無数に並ぶ土製の鳩は、安産祈願に参詣した者が奉納したもので、古来より安産に効ありとの信仰も深く、子安八幡宮と称される由縁となっています。

今年は辰年ということもあって、龍の飾り付けが多くみられますが、元石清水八幡宮は辰市(たつのいち)4箇郷の氏神とされたことから、「辰市八幡宮」とも称されており、龍神とも縁深い聖地となっています。

さて、当社が”元”石清水八幡宮と呼ばれる理由ですが、それは先に記したように、京都男山の石清水八幡宮に対する”元”となっております。

貞観元年(859年)の神託で、行教和尚は山城国男山へ祭神を遷座しました。

これについては、行教和尚が改めて宇佐神宮へ出向き 男山に八幡大神をお招きしたという説と、大安寺より分神したという二説が語り継がれているとのことです。

時が過ぎて天永4年(1113年)4月、奈良南都七大寺が神輿を舁いで上洛、天皇に直訴する際、興福寺の衆徒が「男山八幡宮(石清水八幡宮)は奈良の大安寺から遷座したものだから、共に参加するように」と呼びかけました。

しかし男山八幡宮は逆に「男山から勧請したのが大安寺八幡宮である」と反論し、これを拒否します。

男山の八幡大神は宇佐神宮から直接招いたもので、大安寺とは関係ない、ということでした。

石清水の名前は以前から男山にあったというのが男山衆の主張で、この時「本社」を名乗って譲らなかったのだといいます。

そこで、その主張と分けるために元石清水八幡宮の名前が生まれたと伝えられていました。

また、石清水八幡宮の元社を名乗る神社に、京都府乙訓郡大山崎町にある離宮八幡宮があり、貞観元年(859年)に創建されたとし、翌貞観2年(860年)に離宮八幡宮(当時の名称は石清水八幡宮)から淀川の対岸にある男山に八幡神が遷宮されたとしています。

結局のところ、男山の石清水八幡宮創建については、様々な説があり、良くわからないのが実情だということです。

雅な元石清水八幡宮の本殿ですが、一時荒廃し、至徳2年(1385年)に室町幕府第3代将軍足利義満により再建されました。

しかし、永正元年(1504年)に焼失し、その後に再興されたとの話もありますが、詳しくは不明とのこと。

元亀2年(1571年)の松永久秀の辰市攻略で大安寺とともに衰微の道を辿り、文禄5年(1596年)閏7月13日には慶長伏見地震によって同寺とともに罹災、在地の氏神として村民の手によって復興されました。

数々の激動を乗り越えて、村民に親しまれ残されてきた元石清水八幡宮。

その”石清水”八幡宮たる聖蹟が、密かに残されていました。

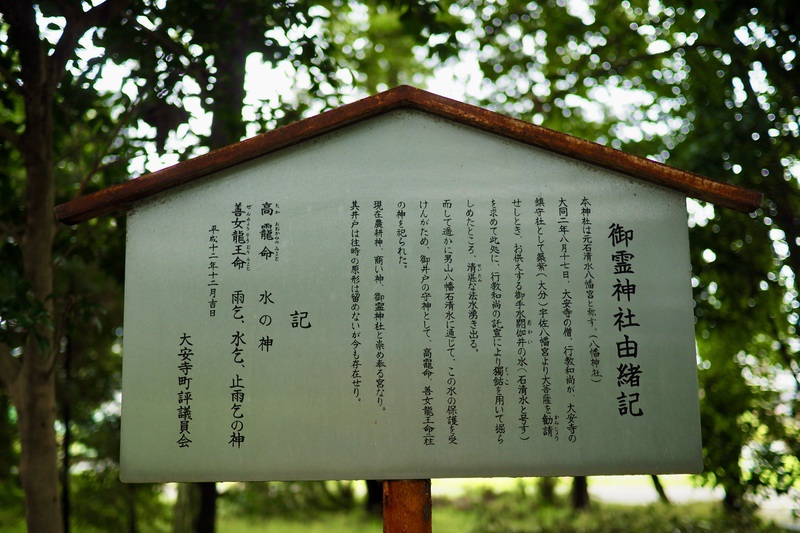

石清水の湧き出したとされる場所が、現在も大安寺の北方、御霊神社境内に保存されているとのことでしたが、その御霊神社の場所が分かりにくく、少し探し歩きました。

しっとりとした境内に小さな社が建っています。

その横にあるのが聖蹟「龍池」です。

『七大寺日記』にも、この石清水の井が現存することを以て「八幡石清水之根本」(石清水八幡宮の根本)であると述べています。

小さな池ではありますが、伝承が受け継がれ、これまで守られてきたのでしょう。

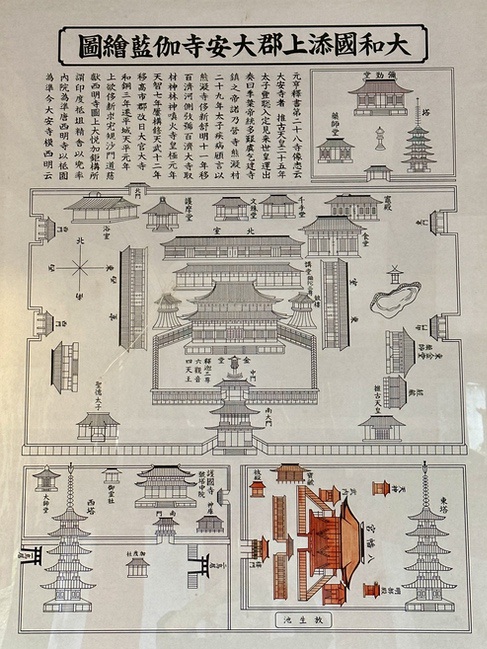

元石清水八幡宮境内の南側には、大安寺の塔院地区の跡がありました。

なるほど、当時はさぞ壮観だったことでしょう。

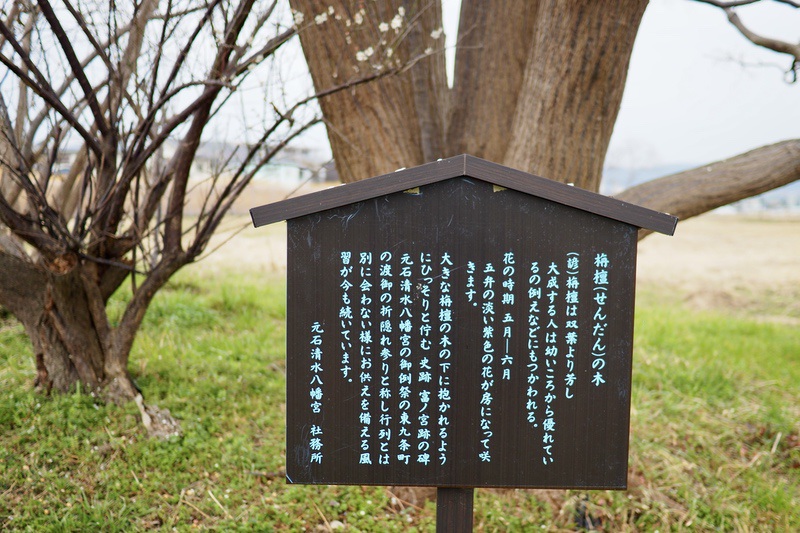

その外れの方に、「富ノ宮跡」なる史跡がありました。

これはあれですかね、忌部に関係するのか。

手置帆負と彦佐知も、忌部系だったのね。

跡地に根を張るせんだんの木は、僕が訪ねた2月には花がついていませんでしたが、代わりに梅花が、ほんのり香り漂わせ迎えてくれました。

narisawa110

忌部氏の開拓の歴史は、こちらの由緒看板の通りだとすんなり銅鐸の出土から見ても史実に近い気がします

どちらが元かは後年にどうとてもなりますものね

あとは、天冨命は・・トミノナガスネヒコだったりすればw完璧なんですが

私は忌部氏が隠されたのではなく、その前の一族が忌部氏によって隠されたと考えます

いいねいいね: 2人

天冨命が大彦、なるほど、その線がありましたか。

いいねいいね: 1人

初めてコメント致します。この度は御参拝ありがとうございました。詳しく載せて頂きありがとうございます。なんだか家庭訪問の様な気恥ずかしい気持ちになりました。今後共よろしくお願い致します。東の宮は明治3年の文献が氏子様から出てきました。毎年例大祭では隠れ参りと行って渡御から こそっと外れて東の宮に見つからない様に戻るしきたりがあります。今でも1200年時を重ねながら続いています。忌部を隠している様な。。そんな感じです。また奈良にお越しください。(^ω^)

いいねいいね: 2人

はい、家庭訪問させていただきました😆

奈良は何度訪ねても、新たな発見がありますね。もちろん、また行きます。

元岩清水八幡宮、実は2度伺いましたが、なぜかいつも南北が逆に感じるんですよね。僕は方向音痴ではない方なのですが。🤔

いいねいいね: 1人