余ハ少年ノ時ヨリ老死ニ至ルマデ

一切秘密無ク交際シタル友ハ

賀古鶴所君ナリ コヽニ死ニ

臨ンテ賀古君ノ一筆ヲ煩ハス

死ハ一切ヲ打チ切ル重大事

件ナリ 奈何ナル官憲威力ト

雖 此ニ反抗スル事ヲ得スト信ス

余ハ石見人 森 林太郎トシテ

死セント欲ス 宮内省陸軍皆

縁故アレドモ 生死別ルヽ瞬間

アラユル外形的取扱ヒヲ辭ス

森 林太郎トシテ死セントス

墓ハ 森 林太郎墓ノ外一

字モホル可ラス 書ハ中村不折ニ

依託シ宮内省陸軍ノ榮典

ハ絶對ニ取リヤメヲ請フ 手續ハ

ソレゾレアルベシ コレ唯一ノ友人ニ云

ヒ殘スモノニシテ何人ノ容喙ヲモ許

サス 大正十一年七月六日

森 林太郎 言

賀古 鶴所 書

津和野の一角に、「森鷗外旧宅」があります。

「舞姫」「うたかたの記」「ヰタ・セクスアリス」など、数々の著書を残した森鴎外はここで生まれました。

文久2年(1862年)、津和野藩の医師「森静男」(もり しずお)と「峰子」(みねこ)の間に、森鷗外、本名「森林太郎」は産まれます。

祖父、父と二代続けて婿養子であった森家は、男の子の誕生にとても喜んだそうです。

母・峰子はまだ当時15歳で林太郎を産みましたので、祖母・清子(きよこ)が育児を手伝ったと云います。

津和野は当時、石見国(いわみのくに)と呼ばれていました。

林太郎は10歳になるまで、ここで勉学に励み、育ちました。

若かった母・峰子は文字の読み書きができませんでしたが、自らも勉強に励み、幼い鷗外の学習をサポートしたと云います。

林太郎は10歳の時、父・静男に連れられて上京しますが、それから大正11年に亡くなる時まで、一度も帰郷することはありませんでした。

また作品の中にも石見・津和野の記述はあまり見ることはありません。

しかし文豪「森鷗外」の原風景、心の故郷はこの石見の里だったのです。

JR津和野駅から10分ほど歩いた山の麓に、「永明寺」があります。

そこはやや鄙びた感じの山寺です。

永明寺は、応永27年(1420年)に津和野城主・吉見頼弘(よしみ よりひろ)が、月因性初(げついんしょうしょ)禅師に願い出て開山し、吉見氏12代、坂崎出羽守直盛(さかざきでわのかみなおもり)1代、亀井氏12代、と津和野城主の菩提寺として続いてきました。

僕がこの永明寺を訪れた理由は、そこに森鷗外の墓があると聞いたからです。

それは楼門を過ぎてすぐ左手にありました。

大正11年(1922年)に森鴎外は亡くなります。

森鷗外の墓は東京向島の「弘福寺」にありましたが、関東大震災により三鷹の「禅林寺」に改葬されました。

時は過ぎて昭和28(1953年)に生誕地、津和野の「永明寺」に分骨埋葬された墓がこれです。

東京の墓と同じく、津和野の墓にも、そこにはただ「森林太郎墓」とだけ彫られています。

森林太郎墓の向かいには鐘楼と中雀門(ちゅうじゃくもん)があり、その先には総茅葺きの本堂が見えています。

森鷗外は明治の文豪、大作家であり文人でした。

しかし同時に中将格軍医総監であり、国家の高級官吏であった彼は、実に多数の称号や、位階や、勲位なども得ていました。

晩年の森鷗外は、このような見かけの煌びやかな称号に、嫌気がさしていたようです。

彼は、世俗的な栄誉よりも、ただの清廉な一人の人間として生きたかったのです。

永明寺本堂の中はとても広い空間がありました。

畳の数400枚を越える本堂は、山陰の巨刹とも呼ばれています。

本堂内には迫力のある襖絵など、

様々なものを見ることができます。

そして本堂の奥には寺宝館があり、亀井茲矩が朱印船貿易で手に入れた「ルソンの壺」などが展示されています。

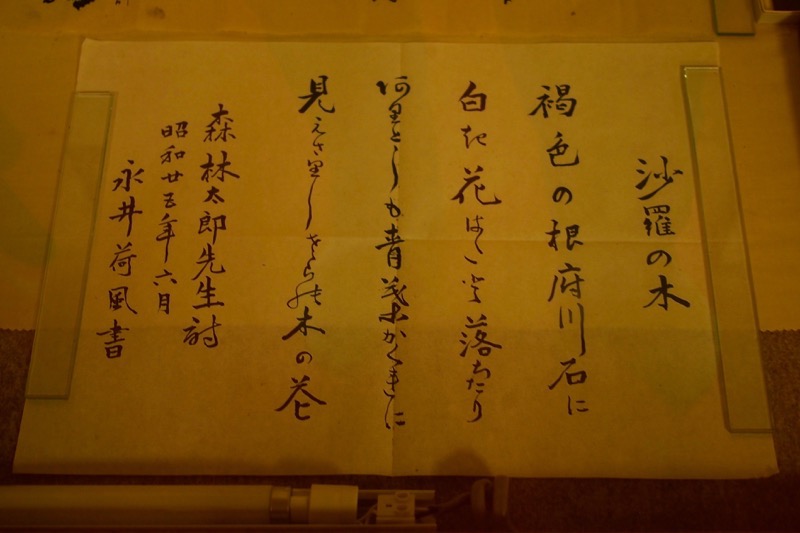

その一角に、森鷗外の詩「沙羅の木」が書かれた紙片とともに、

彼の遺言状が展示されてありました。

これはオリジナルの写しのようですが、そこには「石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」と書かれています。

亡くなる3日前に友人に代筆を頼んだ遺言書には、軍医でもなく、文豪でもない唯ひとりの人間、故郷石見の「森林太郎」として死にたいと述べたのです。

森鷗外の遺志は守られ、彼の墓碑には、ただ「森林太郎墓」とだけ彫られました。

そして昭和になってようやく、「石見人森林太郎」の言葉通り、故郷へと戻ることができたのです。

本堂の前には広い庭があります。

その先に墓所へ通じる道があります。

そこには関ヶ原の戦いや大坂夏の陣で活躍した「坂崎出羽守直盛」(さかざきでわのかみなおもり)の墓があります。

墓は正面に「空一峰玄秀大居士」

右側面「坂井出羽守」と刻まれています。

元和元年(1615年)大坂夏の陣において大坂城落城の際に、徳川家康は坂井出羽守に、家康の孫娘で豊臣秀頼の正室である千姫を救出してくれたら姫を妃として嫁がせる約束をしました。

出羽守は燃え盛る大坂城へ自ら突入し、顔に火傷を負いながらも姫を救出しました。

しかし醜くただれた顔の出羽守を千姫は拒絶します。

そして更に、千姫は父秀忠の命により桑名藩主・本多忠政の嫡男「本多忠刻」に輿入れすることが決まりました。

出羽守は元和2年(1616年)9月、輿入れの行列を襲って千姫を強奪する計画を立てていましたが、それが発覚し、直盛は自害、坂崎氏は断絶したと云います。

このいわゆる「千姫事件」は、真相は分かっておらず、様々な説が囁かれています。

しかし津和野城主「坂崎出羽守直盛」は江戸で死に、坂崎家は一代16年で断絶したことは史実として残っています。

出羽守没後13回忌に、津和野の堀平吉朗によってこの墓が建てられました。

そこには、は徳川家をはばかって「坂井出羽守」と変名したと云われています。