出雲市の斐伊川西岸に、三谷山があります。

山といっても、ちょっとした丘です。

その頂上に「三谷神社」があります。

この神社の祭神は神武天皇の孫と伝わる「建磐龍命」 ( タケイワタツノミコト ) でした。

建磐龍命と言えば肥国に向かい、阿蘇周辺を開拓した神であり、阿蘇神社の祭神となっている神です。

なぜ彼がここに祀られているのか?その変遷が気になります。

どうやら 当社は元は紀州熊野で祀られていた社で、紆余曲折ののち、およそ南北朝・室町時代のころ、今の新宮家の先祖がこの地に奉遷したと云うことのようです。

最終的に、当社がこの丘の上に遷座したのは昭和37年のことだそうですが、当時は誰もがここを普通の丘だと思っていたそうです。

ところがその後、考古学の研究で、これが実は「四隅突出型墳丘」といわれる弥生時代の首長の墓跡であり、しかもその中で一番大きいものだということがわかりました。

三谷神社の鎮座するこの丘は、四隅突出型墳丘の9号墳と呼ばれています。

ここは出雲王家が造った、最後の墳丘であると、富家の伝承は記していました。

四隅突出型墳丘とは、文字通り墳丘の四隅が出っ張った形につくられた墳墓のことです。

紀元前1世紀の終わりごろから造り出され紀元後3世紀の半ばには姿を変えていったと考えられています。

改めて思えば、三谷神社の参道は、この突出部分に階段が作られたものだったのだろうと思われました。

三谷神社から西に少し進むと「出雲弥生の森」という公園があります。

そこには6基の四隅突出型墳丘がありました。

四隅突出型墳丘の存在がわかってきたのは昭和45年の安来市荒島仲仙寺墳丘郡の発掘からでした。

その時はこれも、ちょっと古い古墳の一種であろうと考え、「四隅突出型方墳」と呼ばれていました。

しかし、その後調査が進んでくると、これはまだ古墳とはいえない弥生時代のものであると研究発表され、名前も「四隅突出型墳丘」と言い変えられました。

6号墳と呼ばれる場所まで来ましたが、よくわかりません。

この辺の切り立った崖がそうなのでしょうか。

反対側は切り崩されていました。

5号墳のある場所です。

奥に4号墳と続きますが、普通の丘にしか見えません。

四隅突出型墳丘が弥生時代の、貴重な墳丘であると知られると、一気に方々で調査が行われることになりました。

するとその分布地が、往古の、とある伝説の王国の勢力圏を浮き彫りにして来たのです。

そう、出雲王国です。

四隅突出型墳丘の分布は、出雲圏から越国にまで及んでいました。

これは富家が伝える、出雲王国圏に当てはまります。

しかし西側は宗像まで及んでいた出雲王国ですが、墳丘は東寄りに多く造られています。

公園内で最大の3号墳が見えて来ました。

これはかなり原型を見ることができます。

突出部分には柵が設けられ、上に登ることができるようになっています。

頂上です。

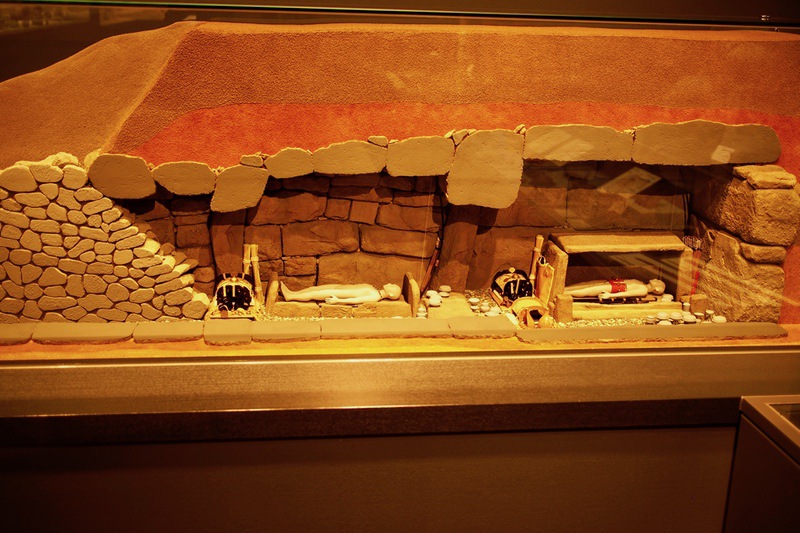

3号墳上部の中ほどには、男王・女王が木棺の中に横たえられ、地中に埋葬されていたそうです。

棺内には中国製の水銀朱が厚くしかれ、この上に遺体が置かれていました。

出土品の中には遠く吉備 ( 岡山県 ) や越 ( 北陸 ) の首長から贈られたものと思われるものも出ており、当時の王国の広大さを物語っています。

ところで、なぜ、このような奇妙な形の墳丘が造られるようになったのでしょうか。

古墳、および墳丘にはいくつかの代表的な形があります。

基本的な形は、四角い「方墳」と丸い「円墳」でしょう。

僕らが古墳と聞いて思い浮かべるのは、鍵穴のような形の「前方後円墳」です。

前方後円墳は「天」(円形)と「地」(方形)という陰陽思想の影響を受けていると云います。

この形の古墳は、支那秦国の渡来人「徐福」らの子孫である物部族が大和に東征して以降、積極的に造られるようになりました。

九州前原の伊都国にある「平原古墳」などは「方形周溝墓」という形式になっていますが、研究者たちはこの形に四隅突出型墳丘の答えがあると言います。

方形周溝墓では墳丘の周囲に、互いに接触しないように細長い溝が掘られ、角の四隅から墓に出入りする構造になっています。

つまり、これと同じように、四隅突出型墳丘は、四隅のベロのような突出部が「通路」になっていると解くのです。

しかし富氏はこの突出部分は通路ではないと言います。

この形、よく見るとある形に見えます。

そう、「×」のしるしです。

2号墳は石を敷き詰めてあるので、その形がよりリアルに見てとれます。

中はちょっとしたパネル展示室になっていました。

ここにある1号墳や最初に見た6号墳は、とても小さな墳丘ですが、ちゃんと四隅突出型の形になっているそうです。

つまり、突出部分が通路として必要なら、こんな小さな墳丘まで四隅突出型にする必要はなかったということです。

2号墳の横には、謎の石畳がありました。

なんのためなのかは、未だに不明ということです。

出雲弥生の森の真向かいには、博物館がありました。

入場は無料です。

そこには3号墳などから出土した、様々な土器やガラス製品を見ることができます。

それは吉備(岡山県南部)や周防(山口県西部)、さらに丹後や越の土器などがありました。

この土器の出土状況は、当時の出雲王国が、各地方の首長と手を組み、隆盛を誇っていたことが伺えます。

しかしこの四隅突出型墳丘は、9号墓を最後にして突然姿を消します。

その後、4世紀の古墳時代になって、出雲には前方後円墳が出現するのです。

それはいわゆる、出雲王国が終焉を迎えたことを示していました。

荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡に埋納された青銅器には「×」のしるしが刻まれたものがいくつもありました。

それは富家が、自家の紋章である「竜鱗枠銅剣交差紋」を簡略化したしるしとして、刻印したものです。

「×」のしるしの意味は、剣による交戦ではなく、古代には、あたらしい生命が発生する尊いマークと考えられていたと云います。

つまり、四隅突出型墳丘の突出部は登り口ではなく、この「×」の形が、サイノカミ男女神の体が重なる形であり、再生を示しているということらしいのです。

「×」は死者の魂が新生児の体に入って、生まれ代わることを祈るシルシだったのです。

この考えは古代には、世界各地にあり、海外の遺跡にも×のしるしがついているものがあると云うことです。

第一次出雲戦争と呼ばれる、出雲王国が吉備軍に攻められた後では、出雲王国は銅器祭祀をやめ、代わって、王の墳墓を積極的に造るようになりました。

西出雲王の神門臣家では、この西谷(斎谷)に墳墓を並べます。

それは敵の侵入を先祖霊に守ってもらうと云う意味があったのです。

東出雲王家は四隅突出墳を安来市に造りました。

そこは東から攻め来る敵を防ぐ位置として、選ばれた丘でした。

その後の大和では、物部勢力が勢いを増し、磯城王朝のクニクル(孝元)大王の御子、「大彦」が敗れて、摂津国三島から琵琶湖の東岸に逃れました。

彼は日本書紀では、「富ノ長髄彦」と記され、大和ででニギハヤヒが殺したことにされていますが、それは誤りであると云うことです。

磯城王朝は出雲の富王家の血を濃く受けているので、彼が「富」を名のったと、思われます。

東出雲の富家では、同じ事代主の血を分けた親戚であるはずのフトニ王、吉備津彦に熾烈に攻められました。

それ以降、富家では「強くなった親族に警戒せよ。目立たぬように生きよ」という家訓を子孫に残しました。

この時までは「出雲臣家」と「富家」を使っていた東出雲王家は、目立たぬように、「向家」(むかいけ)の名も使うように変え、激動の時代を生き抜いてきたと云うことです。

こうして教訓を生かして、ひっそりと、確実に、一子相伝に近い形で古代出雲の真の歴史は「富家」の子孫が語り伝えて来たのです。