宝光社から2kmほど36号線を進むと、大きな鳥居が目につきます。

戸隠神社「中社」(ちゅうしゃ)です。

辺りには宿屋や土産物屋、そして戸隠そば屋が立ち並び、当社が戸隠神社の中核を担っていることを窺わせます。

鳥居を三角に取り囲むように、3本の大杉が立っています。

鳥居向かって左の杉。

右の杉。

これら3本の杉は、それぞれ「い」の杉、「ろ」の杉、「は」の杉と名が付けられています。

そして参道を登ったところにある大杉。

この三本杉は、さらに根元付近から3本に分かれて立っています。

ひときわ威光を放つこの三本杉には、山奥の神社でありながら、人魚の伝説が伝えられていました。

昔、若狭の国に、妻を亡くして子供三人と暮らしている漁師がおりました。

この漁師はある天気の良い日、美しい人魚を見つけ、捕らえてしまいました。

人魚は必死に命乞いをしましたが、興奮した漁師はこれを一向に聞き入れず、ついには人魚を殺してしまったのです。

漁師は人魚の肉を家に持ってかえり、家の中にそれを隠しておきました。

ある時、漁で漁師が家を留守にしていた時、留守番をしていた三人の子供は父親が隠した人魚の肉を見つけ、煮て食べてしまいました。

漁師が漁を終えて家に帰ってみると、隠しておいた肉が無くなっています。

まさか、と思い子供を探すと、そこには人魚になった子供達の姿があったのです。

苦悩の日々を送る漁師に、ある日、夢の中でお告げがありました。

「漁師よ、剃髪して出家しなさい。そして戸隠大権現に詣で、三本の杉を植えよ。戸隠三社の御庭草を八百日踏んで、そちの無益殺生を悔い改め、神に祈りなさい。」

漁師が目覚めると、傍らにはすでに冷たくなった子三人の亡骸がありました。

漁師は嘆き悲しみ、剃髪をし、子供と妻の位牌を身につけ、お告げのとおり戸隠大権現の元へ赴きました。

そして、現世の減罪と永代の繁栄を祈りつつ、三本の杉を植え、三社の御庭草を八百日踏んで、八百比丘の名を残しました。

三本杉の横奥には「五斎神社」と「宣澄社」という境内社がありました。

この宣澄という人も悲劇の人のようです。

神仏習合の時代には、中社は中院、あるいは富岡院と呼ばれていました。

当時は、天台派と真言派の確執があったそうで、応仁二年(1468年)、天台派の指導者「宣澄」が真言派に暗殺されました。

しかしその後、宣澄の怨霊により真言派は当地から退転したと云います。

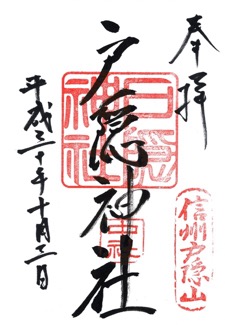

この度、祭祀550年の記念に、宣澄社の記念の御朱印が限定でいただけるということです。

では、参道を進んでみます。

仏具を思わせる手水や

日吉社があります。

本道にはまあまあな石段があり、

側道として坂が緩やかな女坂が用意されています。

ここはやはり、本道を進みましょう。

息が切れる頃、

精悍な狛犬が迎えてくれます。

堂々たる社殿。

たびたび火災で類焼し、昭和31年に再建されましたが、既に往年の風格を滲ませています。

現在地への鎮座は寛治元年(1087年)とされ、元は宝光社と同じく奥社の相殿として創建されたと云います。

祭神は「天八意思兼命」(アメノヤゴコロオモイカネノミコト)。

天岩戸神話において、岩戸神楽(太々神楽)を創案し、岩戸を開くきっかけを作った知恵の神です。

戸隠神社は、「奥社」「中社」「宝光社」を合わせて「戸隠三社」とも呼ばれています。

まず奥社が創建され、のちに宝光社が創建されましたが、宝治元年(1078年)に当時の別当が「当山は三院たるべし」という啓示を受け、両社の中間に中社が創建されたと云います。

また天福元年(1233年)、飯縄大明神が住職に「吾は日本第三の天狗である。当山の鎮守となろう」と告げたとも伝えられていました。

本殿の横には小ぶりな滝があります。

この滝の前は、特に神気を感じられるパワースポットとして有名なようです。

下にあった日吉社は「ひえしゃ」と呼び、山の神ではなく「瀧津姫」が祭神になっています。

瀧津姫とは、宗像三女神の「湍津姫」(タギツヒメ)のことのようですが、何故彼女がここに祀られているのか不思議でした。

タギツは「水が激しく流れる様」の意味がありますので、この滝に宿る神として祀られたのでしょう。

瀧津姫は別として、戸隠神社各社には、天岩戸神話に登場する神々が祀られていることに気がつきます。

それは宮崎高千穂にある、天岩戸神社が舞台の神話です。

岩戸をこじ開けた手力男命(タヂカラノオノミコト)は、そのまま岩戸をぶん投げましたが、岩戸はこの遠く離れた長野の山奥まで飛んで来たと云い、それを隠したので「戸隠」という名がついたと伝えられています。

しかしこの天岩戸神話は奈良時代の記紀制作によって創作された話になります。

よって本来、この地に祀られていた祭神は、きっと別の神であったろうと考えられます。

中社のそばにあったお饅頭屋さんが気になり、いくつかお土産に購入しました。

すると特別に、真ん中の戸隠神社に納めるという落雁をいただきました。

また左の紙は「戸隠講」の人たちに配られる「種兆」というものです。

戸隠大神は、古くから水の神、農耕の神として信仰されていました。

大神様のご利益をいただくために各地域で組織された団体を 「戸隠講」 といい、講の人たちは五穀豊穣・家内安全を願い戸隠神社に参拝してきました。

講の人たちへ、新年に戸隠神社から振る舞われる物の一つに種兆があり、月ごとの天候を記した種兆は「よく当たる」と評判で、心待ちにされている方が多くいらっしゃるそうです。

中社から奥社へと向かう途中、「小鳥ヶ池」という標識を見つけました。

雑木林の小径をしばし歩きます。

そして見えて来た小鳥ヶ池。

鏡池に比べて小ぶりですが、人も少なく、感じの良い池です。

晴れた日には、ここも鏡面のように、あたりの景色を映し出すのだそうです。

名前の通り、野鳥・小鳥のさえずりが響く中、奥社へと向かうことにしました。

narisawa110

富山の白山の九頭竜神信仰とこの中社を考えると、阿智=越知の様な気が俄然としてきますよね

朝臣の時代となれば後年の事とは思いますが

ククリ姫=越知

つまり、徐福勢力は独自の自分達に近い母系を作る事として、出雲系の勢力を削ぐために出雲と仲の良かった母系にも積極的に習合を進めていったのかもしれませんね

いいねいいね: 1人

白山信仰は、九州北部にも数多く残っている印象です。物部的ではないので、やはり越智との関連が思われます。

ただ、越智家は各王家に后を出していると想定すると、当然物部とも姻戚関係を築いているはずです。

いいねいいね

中社はかつて「阿智の宮」とも呼ばれてました。三本杉も手力雄命お手植え

との伝承もあり、中社→中院→富岡院

宝光社→宝光院→福岡院

富岡、福岡は旧地名で

九州由来です。

また五斉神社は中社の村内に

あった社をまとめたもので

大山祇神社、諏訪建御名方、火の神、宣チョウ社、飯縄社

日吉社の上には金毘羅社で

大物主神を祀ってます。

中社の上の地区は「越水」と言う

地区「高志の水?」越‥

九頭龍さんも白いです…

いいねいいね: 1人

月にあるという不老長寿の霊水を変若水と書いて”おちみず”と読みます。福岡久留米の大善寺玉垂宮は古代史族水沼氏の拠点ですが、その水沼の巫女は変若水を用いて神を禊ぐ巫女だとのことです。

変若水を越水と読み替えるというのは、これまで思いつきませんでした。そうであれば、これまで謎だった越国の古代豪族の由来が見えてくるような気がします。越国糸魚川の翡翠、東出雲王家の八重波津身に嫁いだ沼川姫には越智族の血が流れていた可能性があります。

この辺りの僕の考察は、「白姫」シリーズにまとめています。ご興味あれば一読ください。

いいねいいね

阿智祝部徳武氏は

3朝臣で佐賀県から阿智→戸隠へ

来ました。阿智と同じ戸隠にも「冬至の日の出」を望む磐座もあり、土雲族の伝承や大伴氏

中社の鳥居の前は「ヒロニワ」ともいい九州の匂いします。

戸隠天台修験の開祖

学問行者も白山の泰澄と

兄弟修験者?と言われて

柱松では戸隠大権現、白山大権現、飯縄大権現と神事をします

いいねいいね: 1人

白山信仰を興したのは、福井の越智山にいた一族で、越智族であろうと推察しています。泰澄はそれをなぞらえたか、白山の大蛇族を滅したとありますので、ひょっとすると上書きしたか。

真祖としての越智族は、阿波地方に古くから根付いた一族で、各王家に后を出した隠れた一族ではないかというのが、今の僕の考えです。阿智氏は越智氏の名を一字変えた一族ではないでしょうか。天竜川を遡り、阿智村を遡って諏訪入り、戸隠、越国に拠点を広げたのかもしれません。

いいねいいね