佐賀県三養基郡みやき町にある肥前国一宮「千栗八幡宮」(ちりくはちまんぐう)へやってきました。

こんなところにも一之宮があったとは。

参道脇に「宮地嶽神社」があります。

どっしりとした肥前鳥居の先には、見上げんばかりの階段が。

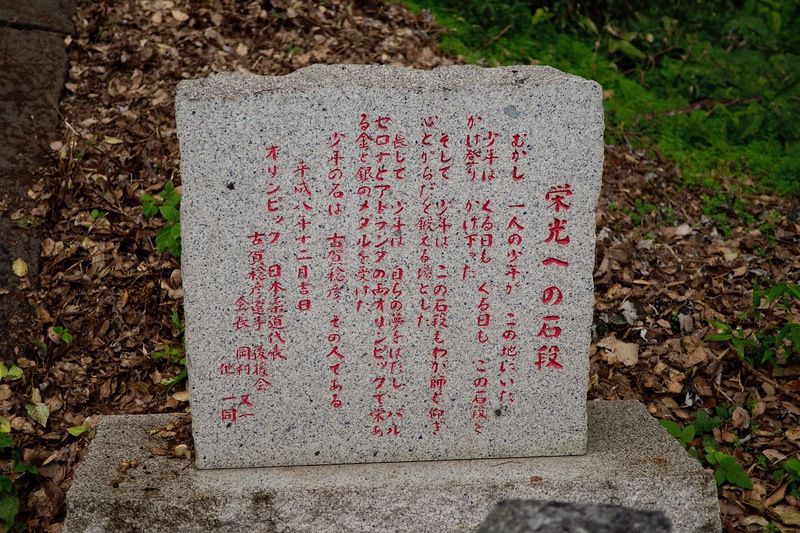

この146段の石段は、1992年のバルセロナオリンピック金メダリストである柔道の「古賀稔彦」選手が足腰の強化のために日々駆け登り、駆け下っていたそうで、

今もスポーツの鍛錬に訪れる人も多いのだそうです。

スポーツとは縁のない僕は息を切らしてようやく頂部へ。

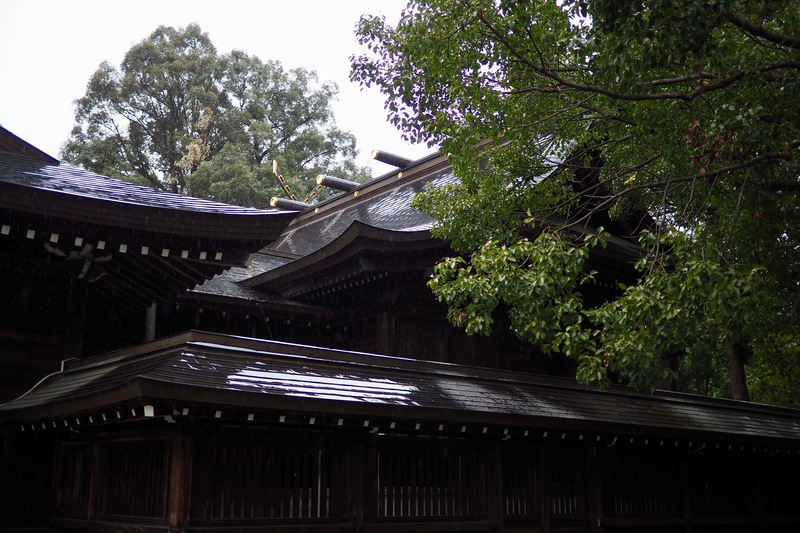

当社の祭神は「応神天皇」「仲哀天皇」「神功皇后」の八幡社のいつもの3人。

それに配神として「難波皇子」「宇治皇子」「住吉明神」「武内宿禰」の4柱を祀ります。

拝殿の中には、何やら古そうな狛犬が鎮座していました。

当社創建は『鎮西要略』によれば、神亀元年(724年)に当時の肥前国養父郡司「壬生春成」が八幡神の神託を受けて千根(ちこん)の栗が生えている地に社を建てて八幡神を祀ったことによるとしています。

なぜ「千栗」と書いて「ちりく」と読むのか。

ある日、壬生春成がこの地で猟をしていると、どこからともなく一羽の白鳩が彼の弓先に留まりました。

不思議なこともあるものだと春成は思いつつも、猟を終え家に帰りました。

その晩のこと、春成が眠りにつくと、一人の白髪の翁が夢に現れ、丸い盆に千個の栗を盛って枕元に授けて言いました。

「この度のことは八幡大神のご臨降の目出たい瑞相である。謹んでこの地に八幡神を奉れ。」

目が覚めた春成は不思議な夢を見たものだと気になり、再び猟をした場所に向かいました。

すると何とその場所に、千個の栗が逆さに植えられており、それが一夜のうちに生い茂っていたのです。

驚いた春成は、それから「くり」を逆さにして、「ちりく」と呼ぶようになったのでした。

このことを聖武天皇に奏上したところ大変に喜ばれ、第二皇子を祭主としてこの宮を建てられたという事です。

当社は承平年間(931年~938年)に宇佐八幡宮の別宮になり、以来、五所別宮(大分八幡・千栗八幡・藤崎八幡・新田八幡・鹿児島神宮)の一社と称せられるようになりました。

慶長14年(1609)には後陽成天皇より「肥前国総廟一宮鎮守千栗八幡大菩薩」の勅頼を賜り、中世以降は肥前国一の宮と呼ばれて今に至ります。

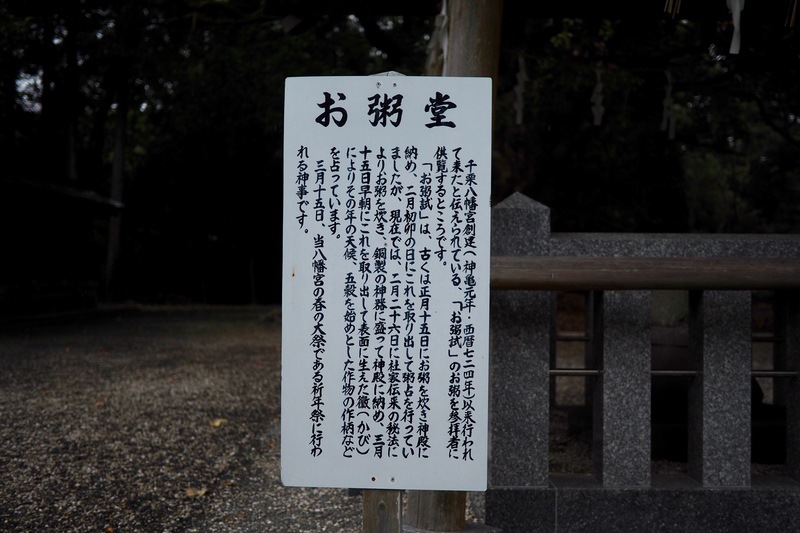

「ちりく」の呼び名も面白いのですが、当社には祭事にも面白いものが伝わっています。

それは祈年祭・春季大祭として毎年3月15日に行われる日本三大粥祭りの一つ「お粥だめし」であり、「おかいさん」の愛称で親しまれる祭りです。

その祭りは2月16日に社前の祓川の水で粥をたき、筑前・筑後・肥前・肥後4箇国を表す4つの鉢に分けて神殿に納めることに始まります。

3月15日に鉢を取り出し、その表面に生えた黴(かび)の出方を見て占います。

五色の黴の生えた方角がその年豊作になる地方であると云うことです。

実は平成17年(2005年)の「おかいさん」では珍しく「地震に注意」との結果が出ました。

ところが5日後のこと、あの福岡県西方沖地震が発生したのです。

このことは話題を集め、翌年の占いに関心が集まりました。

しかし過度の期待に対し、「参考程度にするべきである」といった批判の声も上がったのだそうです。

境内から望む景色はあいにくの雨模様でしたが、その先には筑後川を挟んで、筑後国一宮である「高良大社」と対峙します。

このような不思議かつすごい神社がまだ僕の膝元にあったものだと驚きました。

ところで、Googleマップを眺めていると、ん!?、この千栗八幡宮、「下宮」なるものがあるではないですか!

これは伊勢神宮でいう外宮・内宮のようなものか、気になったので行ってみました。

しかし地図の指し示す場所には、鳥居はあるものの土手沿いの道しか見当たりません。

ぐいぐい歩いてみると、なるほど、ここが下宮で間違いはなさそうです。

社殿はなく、

大きな石が直接祀られています。

かつてはこの辺りまで筑後川が流れていたそうです。

千栗八幡宮は元々はここに祀られていて、川の氾濫で今の場所に遷されたのかもしれません。

何もない場所ですが、それでも感じ入る何某かを思うのでした。