遠くの連なる山々に薄明かりが差し込み、朝霧が淡い紫色に染まる。

「ああ、なんと美しい光景か。あの山には神がおわすのではないか。」

随分と殺した。

恭順か死か、それを迫った。

一度でも反抗したものは決して許すことはなかった。

大和に対する謀反の芽は摘んでおかなければならない。

しかし我が手に染み付いた、死の匂いをどうしても消すことはできない。

「はい、女神がおわします。名を八女津姫と申します。いつも深い山の中におわします。」

なるほど、女神か…

さぞ麗しい神であろう。

少し前、山門の巫女という女を殺した。

名は「葛築目」と言ったか。

「八女津姫は我ら水沼が奉祀いたします道主貴『田心姫』の荒御魂をその身に宿してございます。

この地にて大王自らお祀りくだされば、心安らかになれましょう。」

私のやってきたことに間違いはない。

しかしこの荒み虚しい心はどういうことか。

そなたが道主貴というのなら、この身の穢れを祓い流し、先の道を示し給え。

福岡が誇るお茶の産地「八女」(やめ)。

八女=邪馬であると、邪馬台国八女説も囁かれるそこは、日本の原風景豊かな奥ゆかしい地区です。

そんな八女にも更に「奥八女」と呼ばれる一角があります。

矢部村を中心とした、まさしく奥地というフレーズがぴったりな場所。

そこにある矢部川が流れる深い渓谷は、「日向神峡」(ひゅうがみきょう)と呼ばれています。

日向神峡は火山岩を浸食して形成された渓谷で、切り立った巨大な奇岩、奇峰が散見されます。

名の由来は日向の神々がそのあまりの美しさに見惚れて降り立った、という伝説によるもので、風光明媚な景勝地であったということですが、日向神ダム建設によってその姿は大きく変えられてしまったと言います。

それでも日向神峡に訪れてみれば、未だその神々しい景色に身震いします。

景色に見惚れて細い車道を走っていると、壊れた路肩にも身震いします。

水の音に誘われてみれば、崖のようになった斜面を小さな滝となって、いく筋も水が湖面へと注ぎ込まれていました。

日向神峡の大名物のひとつ、「蹴洞岩」(けほぎいわ)。

日向の神が神馬に乗ってこの地に遊びに来た時、その景観の美しさに目を奪われて、乗っていた神馬が岩を蹴って大穴が開いたものと言い伝えられています。

僕も景色に目を奪われて、キリコ号の足が路肩の崩壊に足を取られかけたので、神も僕もやれやれといった感じです。

赤い陸橋がありました。

この橋を、蹴洞岩の方を眺めながら歩いて行くと、

あれあれっ!!

でっかいハートになっちゃいましたよ♪

そう、これが今、日向神峡で最もホットな「ハート岩」。

一番の展望スポットには恋人たちのモニュメントが設置されています。

日向の神がここで愛を語らったかどうかは分かりませんが、壮大なハートの演出と吊橋効果でドキドキを恋と勘違いしたカップルはさぞ多いことでしょう。

このとりあえずなんかくっつけておけ感が物語っています。

気になるあの娘のハートを射止めるなら、うってつけです。

まいったな、こりゃ><

日向神峡から更に山深い場所に目的の場所があります。

「丁酉、到八女縣。則越藤山、以南望粟岬。詔之曰、其山峯岫重疊、且美麗之甚。若神有其山乎。時水沼縣主猿大海奏言、有女神。名曰八女津媛。常居山中。故八女國之名、由此而起也。」

『日本書紀』「巻第七」第12代「景行天皇」の筑紫巡行の際、当地のことが述べられています。

即位18年の7月7日、藤山を越え八女県(やめのあがた)に到着した天皇は、南の粟岬を見て言います。

「その山は峯岫(みねくき)が重なっていて、麗しいことこの上ない。もしかしてその山に神がいるのか?」

すると水沼県主「猿大海」(みぬまのあがたぬしサルオオミ)が言いました。

「女神(ひめかみ)がいます。名を八女津媛(ヤメツヒメ)といいます。常に山の中におります」

故にこの国を「八女」と呼ぶようになったと云うことです。

八女津媛がいらっしゃるというその場所は、まさに隠れ里と呼ぶにふさわしい、ひなびた寒村の更に奥地にあります。

その地名は「神ノ窟」(かみのいわや)と呼ばれています。

ここに氏子たちによって大切に守られ続ける「八女津媛神社」(やめつひめじんじゃ)があるのです。

ところで今回、「海祇ノ比賣巫女」シリーズを改めて「八雲ニ散ル花」の一篇として組み直しました。

それは先の「高良山玉垂宮」の考察をきっかけに、邪馬台国の謎に一つの筋道が見えてきたからでした。

以前は無かった、立派な駐車場にキリコ号を停めます。

駐車場から見る全景。

池のようなものも作られています。

境内手前に聳えるのは、樹齢600年の「権現杉」。

直径1.7m、高さ44.8m、幹回り5.7m。

まるで聖域を守るように立つその姿は圧巻で、自ずと神木のパワーを感じます。

入り口付近の杜の気がとにかく凄い。

水沼の県主、猿大海が「常に山中にいる」と述べましたが、その言葉がぴったりな、八女津媛が身を隠すにふさわしい場所です。

ところでこの水沼の県主、記紀などに記される水沼君(みぬまのきみ)・水沼別(みぬまわけ)の存在が気になります。

一般には筑紫平野一帯に勢力があった豪族であると云われており、筑後国三潴郡(現・久留米市三潴町)を本拠にし、「高良山玉垂宮」「大善寺玉垂宮」、そして「赤司八幡宮」に関わる氏族であると云うことです。

僕にとってこの水沼氏が気になるのは、彼らがなぜか、とりわけ景行天皇の時期から神功皇后の時期に「宗像の三女神」を祀る氏族としてその名を主張しだすからなのです。

であれば彼らは宗像族の後裔なのか、というとそう簡単なものでもないようなのです。

彼らはなぜか、三女神を海側ではなく、内陸に祀ろうとします。

猿大海は「八女津媛は田心姫の陰魂の荒魂です」と景行天皇に告げています。

つまり八女津姫は宗像三女神の一柱「田心姫」であると言っているのです。

さていよいよ八女津媛の坐します聖域へと足を運びます。

鳥居の足元には「女神湧水」と書かれた水場がありました。

今まで一度も枯れたことがなく、どんな大雨にも濁ったことのない、幸運を呼ぶ神水なのだそうです。

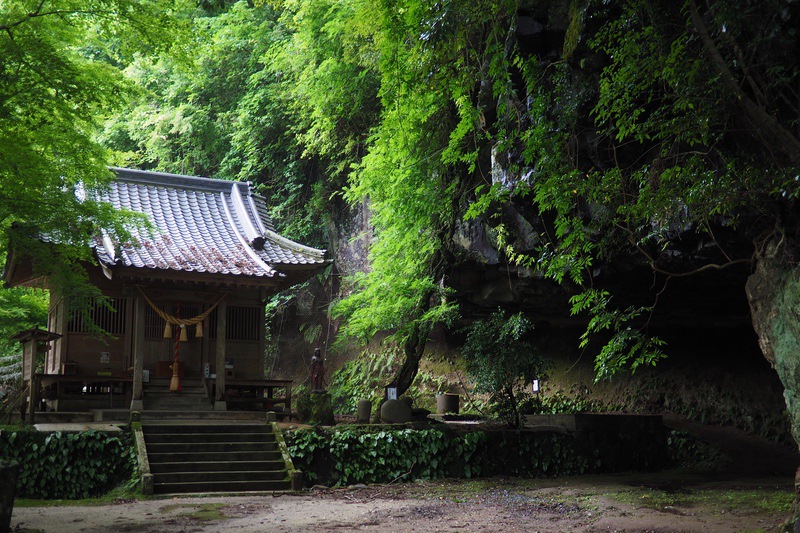

急な石段を登った先には、こじんまりとした静謐な境内がありました。

素朴ながらも神々しい社殿。

その社殿を覆わんばかりに大きく岩がせり出しています。

これが地名にもなっている「神ノ窟」です。

社殿の前に八女津媛の像が立っています。

奥八女の山中に麗しき姫巫女がいると聞いた景行天皇。

その時僕は、姫の貞操を案じました。

景行天皇は妻が10人、側女も多数おり、子が80人いたとされます。

天皇は九州巡行の際、各地の豪族に恭順か死を迫り、まつろわぬ者は惨殺し、恭順した女王や女首長には貞操を捧げさせ、宿させた自らの子を領主にしたと云うからです。

その惨殺のありようもヤマトタケル紀に見えるように、おそらく遺体を細切りにする念の入りようだったと推察されます。

僕は記紀を読んだ時、このヤマトタケルの惨殺の様子に日本人としての違和感を感じましたが、彼らが物部族に由来する一族であることを知り、納得しました。

物部族は狩猟民族由来の支那・秦国からの渡来人の末裔であり、かつ不老不死を体現しようとする道教を信仰する者たちだったからです。

つまり敵は細切れにしておかないと、死霊となって蘇ると信じていたのです。

この傾向は阿蘇や高千穂の「鬼八伝説」などでも垣間見ることができます。

とにかく彼らは殺した敵の体を切り刻むのです。

武士の起こりは「もののふ」、つまり物部氏が始まりであるといいます。

武士の首刈りの風習も、こうしたところによるものなのかもしれません。

反面、輪廻転生を信じる出雲族にとっては魂こそ崇高なものであり、死後の遺体は穢れとして徹底的に忌みられてきました。

敵はおろか王の遺体であったとしても、それに触れることは出雲王族にとって絶対の禁忌だったのです。

彼らには、敵の体を細切れにする、首を「御首級」(みしるし)として誇る、などという発想は決して無かったと思われるのです。

さて、果たして八女津媛に迫る貞操の危機は如何や。

その答えは猿大海の住まいがあったと云う「赤司八幡宮」の縁起として『大城村誌』に記されていました。

「景行天皇が筑紫を巡狩されるや、当社の祭神田心姫命の荒魂 八止女津媛となって現れたが、 水沼県主猿大海に神告がありましたので天皇は当社に行幸されて田心姫命を道主貴として崇められました。」

とあります。

田心姫命の荒魂が八女津媛となって猿大海に神告があったので、景行天皇は赤司八幡宮の地に田心姫命を道主貴として丁寧に祀り崇めたと云うことです。

さすがに高貴な神の名が出てきては、さすがの景行天皇とはいえ手が出せなかったようです、よかったよかった。

ただ景行天皇の行いをフォローするならば、彼も無闇に女子を手篭めにしていたわけではありませんでした。

非道なイメージの景行天皇ですが、実は落ち着いた王の風格をもった天皇だったと伝えられています。

物部族が大和を手中に収めた物部・大和王朝時代は、それまでの磯城・大和王朝時代と違い、物部の大王に強い支配力は無かったと云います。

大和大乱期の末、九州で豊王国(邪馬台国)と連合した物部イクメ王は東征を果たし、大和に物部王朝を確立しました。

ついに大王位に就いた物部族でしたが、彼らを支持する豪族は少なく、支配地は近畿地方だけでした。

イクメ大王と、大和磯城王朝の最後の大王「彦道主」の娘である「日葉酢媛」(ヒバスヒメ)の間には3人の子がいましたが、その一人が「大足彦忍代別大王」(おおたらしひこおしろわけおおきみ)であり、後に「景行天皇」と呼ばれる人でした。

景行天皇が大王となってもまだ権力は弱く、大王自らが地方に遠征に出かける必要がありました。

大王は都を空けて、将軍のように九州と東国を制圧していきます。

この時、出雲の神門臣家と富家の者が大王を助け、遠征ののち関東、房総半島に住み着いたとも伝えられます。

遠征した地方の支配を強固にするためには、その土地の有力な女王や女首長に自らの子を産ませ、彼らに支配させるのが最も有効な手段だったのです。

単なる女好きだったわけでは無かったのです。

きっとそうだったのです。

たぶん、きっと。

万世一系を唱え、大王の力を安定したものに見せたかった記紀は、景行天皇の遠征を隠したかったようです。

その歴史を架空の彼の息子「ヤマトタケル」の物語として創作しました。

その物哀しい物語の一部は、景行天皇のものだったのかもしれません。

彼は祖国大和を離れ、九州の果ての地にたなびく美しい朝霧に、いっときの心の安らぎを得たのです。

ところで先の赤司八幡宮縁起には、宗像三女神は天照大神の神勅によって「宇佐」「宇像」「道中」の三ヶ所に降られたと伝えられています。

その道中とは筑中であり、赤司八幡宮のある場所であると云うことです。

この神ノ窟はおそらく人の手で掘削されたものでしょう。

あるいは氷河期の氷による浸食か河川による浸食か。

何れにせよ太古の何某かによりできたと思われる岩天井、それを見上げた時に何故こんな山奥に海の女神が祀られたか、その答えに思い至りました。

岩から滴り落ちる無数の水滴、そして岩面に浮かび上がる水面のような模様。

それはまるで、海底から海面を望むような、そんな光景に僕は見えました。

あたり一帯に満ちた水の気配、これぞ山中の龍宮であると誰もが思う様相です。

窟の奥には「姫しずく」と書かれた立て札があります。

そこはひときわ大量の石清水が注ぎ落ちています。

その水は、かつて八女津姫も顔を洗ったであろうということから、美白、美人の水として地元で呼ばれているそうです。

最近では、この石清水を写真に撮ると願いが叶うとも囁かれ、訪れる者の心を清らかに洗い流してくれるようです。

木々が生い茂り、ひっそりとした静寂に包まれた聖域。

常に山中に坐す媛神の霊気の中で、僕もしばしの時間、そこに佇んでいたのでした。