「わが恋は 三島の浦の うつせ貝 むなしくなりて 名をぞわづらふ」

大山祇神社の海の玄関口、宮浦港。そこには石造りの巨大な一の鳥居が立ち、かつて門前町だった頃の賑わいを偲ばせます。

その港の先にあるのは、一つの神社と一体の少女像。

海に佇む少女の名は鶴姫(つるひめ)。

大山祇神社の大祝安用(おおほうり やすもち)の娘で、兄に安舎(やすおく)と安房(やすふさ)がいました。

時は戦国時代、周防の大内氏が中国・九州地方で勢力を拡大し、その勢いのまま伊予へ侵攻を開始します。

大山祇神社の大祝家当主は、神職を務める立場から戦場に赴くことはありませんでしたが、戦が起きた場合は一族の者を代理として陣代に立てて派遣していました。

「われは三島明神の鶴姫なり、立ち騒ぐ者あれば摩切りにせん」

天文10年(1541年)、大内氏の侵攻は激しく、陣代として果敢に戦った次兄の安房が討死、兄の戦死を聞いた鶴姫は三島明神に祈請し、甲冑を着て馬に乗り、大薙刀を振るって敵陣へ駆け込みました。

またある時は、鶴姫は甲冑の上に赤地の衣を羽織って早舟に乗り込み、遊女が近づいてきたと油断させて敵方に攻撃を仕掛たといいます。

勇敢に戦う鶴姫の姿を見た味方側は士気を上げ、戦に勝利していきます。

戦いの最中、安房の跡を継いで陣代となった越智安成と、鶴姫はやがて恋仲になりました。

天文12年(1543年)、戦果の上がらぬ大内義隆は業を煮やし、陶隆房の大水軍を伊予国に侵攻させました。これに対し河野氏とその一門は全力で迎え撃ちましたが、多くの一族が討たれ、鶴姫の右腕で恋人でもあった安成も討死します。

これを受けて大祝職の安舎は大内氏との講和を決断しますが、鶴姫は残存兵力を集結させ、沖に停泊中の大内軍に夜襲を仕掛けて壊走させ、大三島から追い出したのです。

しかし、戦死した安成を想い悲しんだ鶴姫は、戦いの後に三島明神への参籠を済ませると沖合へ漕ぎ出し、そこで入水自殺して18歳の生涯を終えました。

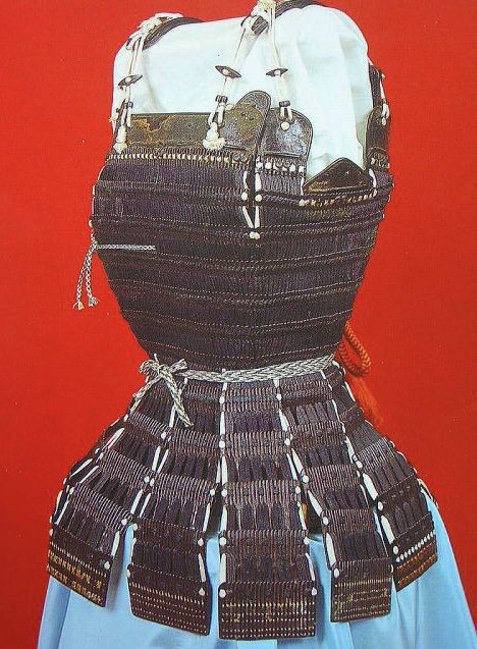

大山祇神社が所蔵する重要文化財の「紺糸裾素懸威胴丸」(こんいとすそすがけおどしどうまる)は鶴姫が使用したもので、日本に唯一現存する女性用に作られた鎧であると云われています。

この「鶴姫伝説」は大祝家の末裔である「三島安精」(みしま やすきよ)が昭和41年(1966年)に著した小説『海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌ・ダルク』によって世に広まることになります。

しかし実の所は、同書が発表されるまで、鶴姫の存在は大三島の島民にすら知られていなかったのでした。

さらに三島安精が執筆する際に典拠とした文献であるという『大祝家記』(おおほうりかき)も現在は行方不明で確認できず、紺糸裾素懸威胴丸が果たして鶴姫の用いた女性用の鎧であるのかという疑念も多く、「鶴姫伝説」の真偽については多くの問題を抱えていると言うことです。

僕は大山祇神社の宝物館で、この問題の鶴姫の鎧を見てきましたが、無骨な鎧が並ぶ中で、一際小さくふっくらと胸に膨らみのある鎧を見て、凛と正座する鶴姫の姿を見たような気がしました。

まあ、鶴姫伝説はあったと思う方が、ロマンティックだなとは思います。

さて、この沖に浮かぶ鶴姫の切ない後ろ姿を眺めた先に、さらに切ない大山祇神社の摂社「阿奈波神社」(あなばじんじゃ)が鎮座しています。

別宮大山祇神社にも本殿横に、独立して祀られていた同名の神社。

「磐長姫命」(いわながひめのみこと)を祭神として祀ります。

ところが参拝してびっくり。

荒廃、なんてものではありません。

かつては「阿奈波さん」として地元住民に親しまれていた当社ですが、2016年に横の御串山斜面が土砂崩れを起こし、鳥居と拝殿が倒壊してしまったのだそうです。

数年前の写真がネットにありましたが、それはまだ幾分形を保っているように見えました。倒壊後、そのまま放置され、さらに劣化が進んでいるようです。

かろうじて難を逃れた本殿には捧げ物が置かれてあり、今も信仰する人の気配もあります。

この御串山の上にはかつて城があったそうで、阿奈波神社は特別な神社として、本来は祀られていたのだと思われます。

記紀では大山積神の長女として磐長姫命が登場し、妹に木花咲耶姫(このはなさくやひめ)がいたとされます。

大山積神は天孫の瓊々杵尊(ににぎのみこと)に二人の娘を差し出しますが、美しい木花咲耶姫は尊の子を身籠りますが、醜かった磐長姫を父親の元に返してしまったと記していました。

『大三島記』によれば、大山積神の長女・磐長姫は、瓊々杵尊の子を身籠ったとされながら、吾田津姫(あたつひめ)が瓊々杵尊に娶わされたために不幸を恥じ、産殿を宮外に作り移り住んだと記しています。これは記紀の内容と違っていますが、こちらが真実に近いのではないかと僕は思います。

木花咲耶姫とは薩摩の吾田津姫のことでした。大山祇神社では本殿裏に「姫子邑神社」(ひめこむらじんじゃ)として「木花開耶姫命」と御子の「火々出見命」「火須勢理命」を祀っていましたが、この阿奈波神社の方がより規模も大きく、大切に祀られていたことを窺わせます。

立ち位置的にも越智の聖地であった海辺の横殿宮とおなじ印象を受け、磐長姫こそ越智族が物部王家のイニエ王(10代崇神帝)に差し出した后だったのではないかと思わせられます。

しかしイニエは身籠った越智の姫を里に返し、薩摩の吾田津姫との間に儲けた御子・イクメ(11代垂仁帝)を後継者に選んだのです。

この阿奈波神社は古くは穴場明神とも称され、婦人の腰部疾患に霊験が深いとされていました。

磐長姫は石女などではなく、ここに産殿を建ててひっそりと子を産んだのかもしれません。

子宝に恵まれない人や花柳病にも霊験があるとされ女性が下着や陽物を供えて祈る習わしがあるのだということです。

しかしなぜ、本社の大山祇神社は荘厳で立派な社殿を構え、立派な宝物館も有しているのに、この摂社・阿奈波神社をこうも放置しているのでしょうか。

横殿宮も元宮としながら、ずいぶん簡素な扱いに見えました。

神社維持には素人が考えるよりはるかに高額な費用がかかるものとは思いますが、本社との明暗があまりに強いように感じられます。

鶴姫といい磐長姫命といい、憂いを帯びた女性というのは美しいものですが、いつか幸せに微笑んで欲しいと願うのでした。

海が透き通って綺麗ですね✨

いいねいいね: 1人

シンママさとさん、コメントありがとうございます♪

はい、瀬戸内の海はきれいですね。心も洗われます。

いいねいいね: 1人

心洗われます(*^^*)いつも綺麗な写真をありがとうございます🌸

いいねいいね: 1人

気に入っていただけて、嬉しいです😊

いいねいいね: 1人

ありがとうございます。この場所に行ってみたく、雰囲気は掴めました

いいねいいね: 1人

阿奈波神社の荒みようには驚きましたが、大三島全体で言えば、のんびりとして良いところです。大山祇神社の向かいにある魚系の食事処は行列ができていました。

いいねいいね: 1人