養老元年(717年)に越知山の泰澄によって開かれたという「平泉寺白山神社」(へいせんじはくさんじんじゃ)へやってきました。

そこは白山信仰の元となる聖地の一つでした。

平泉寺白山神社は福井県勝山市平泉寺町に鎮座しています。

当社はその名の通り、福井、石川、岐阜の三県にまたがる標高2702mの霊峰「白山」を神体とする白山信仰の拠点のひとつで、明治時代までは霊応山平泉寺という天台宗の有力な寺院でした。

最盛期には48社、36堂、6千坊の建物が建ち並び、僧兵8千人を要していたそうです。

しかし天正2年(1574年)、織田信長に仕えていた白山平泉寺は、大阪の本願寺の一向一揆勢に攻められ、全山が焼失しました。

その後再興されて今に至りますが、明治期の神仏分離令などもあり、境内は従来の10分の1程度に縮小したそうです。

往年の10分の1の広さとはいえ、境内はかなり広大です。

約1.2kmある参道は「日本の道100選」「新・日本街路樹100景」に選定されています。

境内へと続く石畳は、約1,000年前に修行僧が九頭竜川(くずりゅうがわ)の河原石を運んで作られたものだといわれているとか。

また一面緑の境内は、「美しい日本の歴史的風土100選」「かおり風景100選」にも選定されています。

参道の途中に「御手洗池」があり、泰澄が白山登拝の途中で発見したとされています。

泰澄が祈念すると泉の中の影向石に女神が現れ、「神明遊止の地なり」とのお告げがあったため、当地に社を建てて白山の神を奉斎されたと伝えられ「平泉寺」の名前の由来となりました。

この御手洗池、淵に鳥居が立って幽玄な池なのだそうですが、ちゃんと写真をとっていませんでした。

「白山三所大権現」の扁額を掲げた二の鳥居、

その先には驚くべく苔の世界が広がっていました。

左手に末社群、

右手に忠魂碑、

そしてふかふかに広がる苔の絨毯。

正面に構えるのは、三十三間拝殿拝殿と呼ばれる巨大な拝殿。

天正2年の一向一揆で全焼する前は、四十六間(約83m)とさらに巨大だったのだとか。

裏に回ると3棟の本社が並んでいます。

中央の本社は「伊弉冊尊」(いざなみのみこと)を祀ります。

向かって左の社は「越南知社」(おおなむちしゃ)。

祭神は「大己貴尊」(おおなむちのみこと)で、一般には大国主と同神とされます。

右の社は「別山社」(べつざんしゃ)。

越知山 越知神社の別山社と同じく「天忍穂耳尊」(あめのおしほみみのみこと)を祀ります。

ところで白山信仰の拠点とも言える当社ですが、白山信仰のシンボルである重要な神が、当社では祀られていません。

「菊理媛」(くくりひめ)です。

菊理媛は白山比咩神(しらやまひめのかみ)として、全国の白山神社群に祀られる女神。

『古事記』や『日本書紀』本文には登場せず、『日本書紀』の一書(第十)に一度だけ出てくる神です。

その妻(伊弉冉尊)と泉平坂(よもつひらさか)で相争うとき、伊奘諾尊が言われるのに、「私が始め悲しみ慕ったのは、私が弱かったからだ」と。このとき泉守道者(よもつちもりびと)が申し上げていうのに、「伊弉冉尊からのお言葉があります。『私はあなたと、すでに国を生みました。なぜにこの上、生むことを求めるのでしょうか。私はこの国に留まりますので、ご一緒には還れません』とおっしゃっております」と。

このとき菊理媛神が、申し上げられることがあった。伊奘諾尊はこれをお聞きになり、ほめられた。そして、その場を去られた。

千曳の岩を挟んでイザナミ・イザナギが口論をしていると、そこにあらわれた菊理媛が何かを言うと、イザナギはそれを褒めて帰って行った、とあります。

イザナギ・イザナミを仲直りさせたこの曖昧な説話をもって、菊理媛は縁結びの神として信奉されています。

古くから「越のしらやま」として、詩歌に詠われた白山は、富士、立山とならび「日本三名山」のひとつに数えられる秀麗な峰でした。

その白山信仰でいつしか主神の一柱として祀られるようになった姫神には謎が多く、ククリの名の由来を含めて様々な説が論じられています。

その中で、死者であるイザナミと生者のイザナギの間を取り持ったとされる菊理媛を、シャーマン(巫女)の女神であるとする説が気になります。

なぜなら、菊理媛の元は、越智族の姫で豊彦の后・常世織姫(とこよおりひめ)ではないか、と僕は考えているからです。

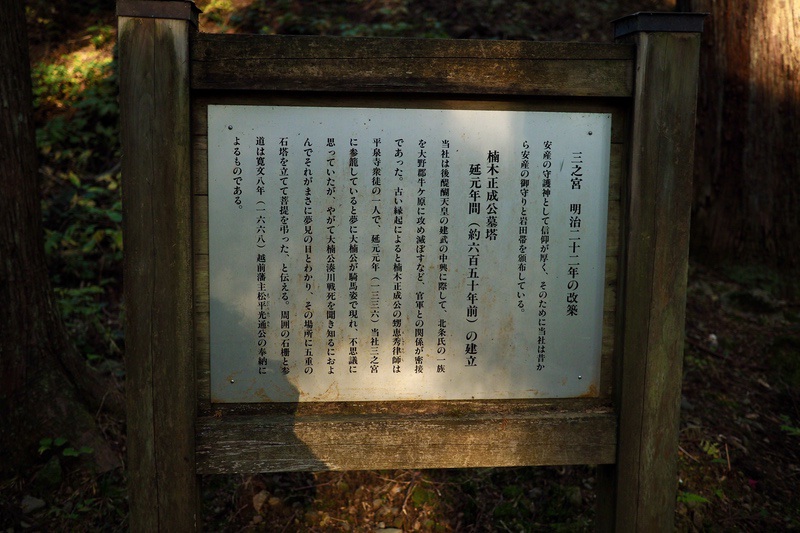

本社右手奥には、栲幡千々姫(たくはたちぢひめ)を祀る「三ノ宮」に至る参道「精進坂」があり、84段の石段が連なっています。

途中には、楠木正成の亡霊が現れたので建てたという供養塔も。

この一際高いところに祀られる神が、当社の真の祭神ではないでしょうか。

それが物部の栲幡千々姫であるというのには違和感があります。

ここには本来、変若(ヲチ)の巫女神が祀られていたのではないか。

白山信仰自体は古くからあったようですが、原始的だったそれを、奈良時代に白山に登頂し開山して修験道として体系化したのは泰澄であると云われています。

つまり白山の神とは越知の神であり、白山比咩の神とは越智の姫神ということになるのです。

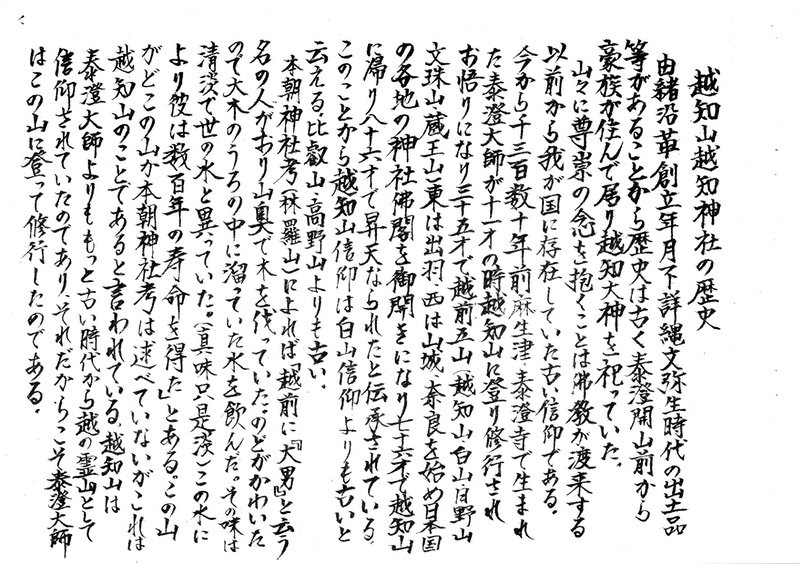

越知山 越知神社の社主・大谷義鷹さんも、泰澄が越知山を開山する以前から古代豪族が越知大神を祭祀していたことを示唆されています。

古代から越知山は越の霊山として信仰されていたから、泰澄はこの山に登って修行したのだと。

そして古代から祀られていた越知神を泰澄はリスペクトし、白山に持ってきたのではないでしょうか。

出雲族と敵対していた豊彦系の神社で、大己貴神などの出雲神が祭祀されている謎。

豊家は物部の血も引いていますが、むしろ出雲や海部の血の影響が大きい一族であると考えられます。

そこで上毛野国に移住する豊彦と、先住の出雲族との間を取り持ったのが常世織姫と越智家だったのではないか。

それがイザナギ・イザナミの間を取り持った菊理媛へと変遷したのではないでしょうか。

当社で大己貴を祀る左の本社は越知の間に南を挟んで、越南知社(おおなむちしゃ)と呼ばせていました。

また常世織姫という名は、祓戸の神・瀬織津姫を連想させます。

変若の巫女とは禊の巫女。

禊の介添えで、月の霊水・変若水を受け取る巫女のことです。

つまり、常世織姫 = 瀬織津姫 = 菊理媛だったのではないでしょうか。

長い石段の果てにようやくたどり着いた三ノ宮。

そこに鎮まる女神は僕に答えを告げることなく、ただ静かに微笑んでいるように見えたのでした。

三ノ宮からの戻り道、泰澄大師が祀られている「開山社」の前を通りました。

社が見つめる先には、長い歴史の時を知ってか知らずか、深々とした苔が繁っていました。

後日、念願だった白山登拝を叶えた僕は、再び平泉寺白山神社を訪ねていました。

相変わらず緑一色の当社。

苔の参道を歩き、その途中で足を止めます。

平泉寺白山神社を再訪したのは、ここが目的。

前回、失念していた聖池「御手洗池」(みたらしいけ)です。

噂通りの幽玄さ。

背後にはこちらが表参道であったことを物語る苔の階段があり、

泰澄大師が植え、1200数十年を経て健在であり幹の途中から3本に分かれ白山三社をかたどる形となっているという御神木の「三叉杉」が聳えています。

由緒では泰澄大師が養老元年(717年)、白山登拝の途中でこの林泉を発見したとあります。

大師が祈念すると、それに応じて泉の中の影向石に白山の大神が出現され、「神明遊止の地なり」とお告げになりました。

そこで当地に社を建てて白山の神を奉斎したのが「平泉寺」の名前と創建の由来となったと云います。

確かに越知山と白山を繋ぐ途上には、白山三社のうち平泉寺白山神社が鎮座しており、白山登拝を決行する泰澄が当地を訪れた可能性は大きいと思われます。

そして泰澄がこの林泉で見たという白山大神とは、この池で月神の祭祀を行なっていた変若の巫女だったのではないでしょうか。

彼は巫女から、白山登拝のための知識をここで受け取ったのかもしれません。