「鬼夜」(おによ)、それは福岡県久留米市大善寺に伝わる勇壮な火祭り。

しかしいざ訪ねてみると、何かちりりと、胸の奥が切なくなったのでした。

令和2年1月7日 PM1:00

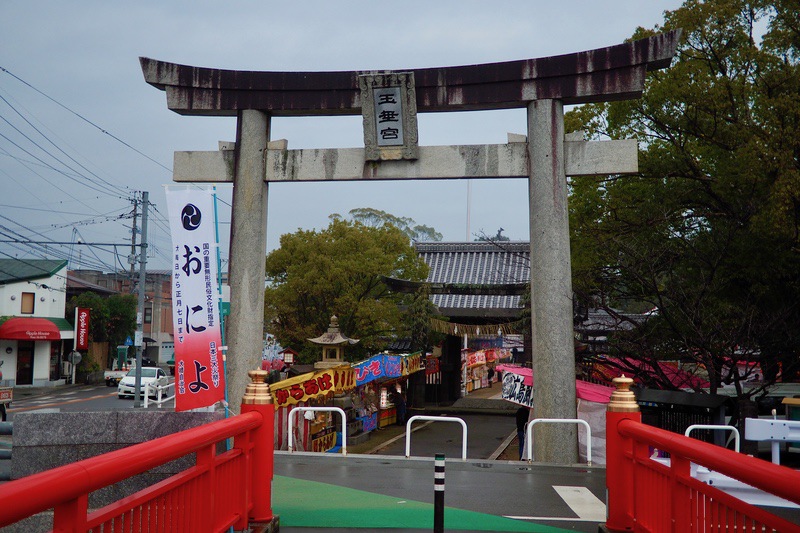

「大善寺玉垂宮」(だいぜんじたまたれぐう)に到着。

1時に鬼夜最初の神事『鬼面尊神渡御』にギリギリ間に合い、少々焦りました。

本殿での祭祀の後、神官らが物々しく出てまいります。

先頭の方が一歩ずつ、神水で道を祓い清めます。

3人目の錦の羽織を着た方が手にしているのが御神体「鬼面尊神」です。

鬼夜祭の主神である鬼面尊神は、本殿にて神事を行ったあと、鬼堂に渡られます。

鬼夜とは大晦日から1月7日まで行われる神事「鬼会」(おにえ)のハイライトの行事です。

鬼会は大晦日に大拔・除夜祭を行い、神官は斎戒沐浴して燧石(ひうちいし)でとった「御神火」(鬼火)を起こします。

その後7日間、神官は火を護り、天下泰平・五穀豊穣・家内安全・災難消除の祈願を行います。

その結願の行事が7日の追儺祭(ついなんさい)「鬼夜」となるのです。

1月4日には境内で鬼夜で使用される巨大な大松明(おおたいまつ)が作られ、奉納されます。

その数6本。

大松明は全長13m、点火する松明上部の直径は約1m、重さは約1.2t。

無事、鬼面尊神が鬼堂に収められます。

尊神にはしばらくこちらでお休みいただきます。

さて、次の神事まで時間があるのでランチしようと思います。

大善寺でランチといえば、うなぎ!

「富松」さんへ向かいたいと思います。

普通ならここから4,5分、車で向かうところですが、駐車場に車を停め直すのが面倒に感じて、2.5kmの道のりを30分かけて歩くことにしました。

と、今まで見落としていた「夜明神社」というものを発見。

その名前に魅かれて足を向けてみました。

ふと見上げると、なぜか一の鳥居の扁額は「印鑰神社」(いんにゃくじんじゃ)とあります。

で今度は二の鳥居に「天満神社」、どういうこっちゃ。

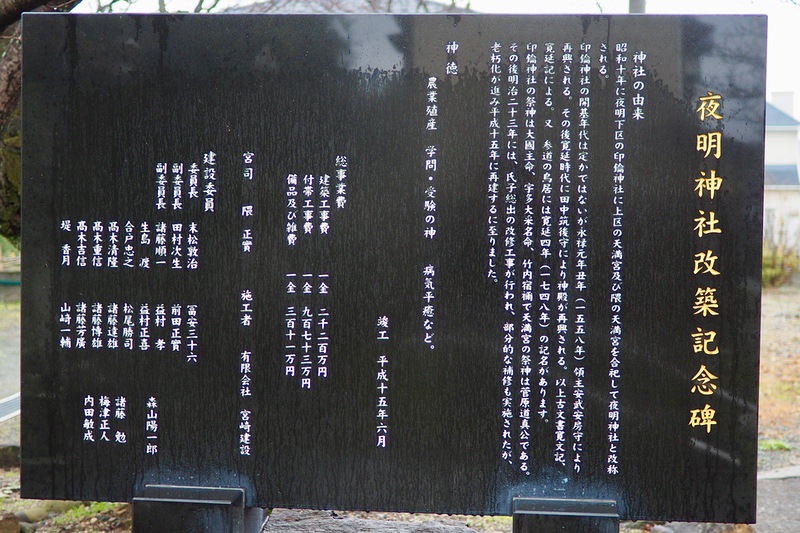

と思っていたら、由緒に答えが書いてありました。

昭和10年に夜明地区の印鑰神社に天満宮を合祀したようです。

興味を引いたのは印鑰神社の主祭神が「大国主命」であること。

西出雲系ではありますが、訳のわからないところに合祀されず、道真公も嬉しいのではないでしょうか。

この聞きなれない「印鑰」とは、奈良~平安時代の国府の印と国府倉庫の鑰(かぎ)を意味しており、またそれを保管した所のことを表します。

これは国司が国務を執行するに当たって最も重要なものとされていたものであり、平安時代の後半頃から各地で印と鑰が神格化し、御神体となっていきました。

後世になって他の神が祀られるようになりますが、なぜか大国主命(大己貴神)であることが多いようです。

印鑰を手にすることは政治的・軍事的に国府を掌握することを意味していましたので、皇室における三種の神器のような古代的権威の継承のシンボルであったと考えられます。

境内に「首名塚」(おびとなづか)というものがありました。

大宝律令の選定に携わる一方、筑後国の初代国司として慕われた「道君首名」(みちのきみおびとな)を祀ったものだそうです。

道氏は大彦命の孫「屋主田心」の後裔として阿倍一族を称した氏族です。

首名は筑後・肥後国において、人々に生業を勧め、耕作や鶏や豚の飼育を教え広めました。

教えに従わない者に対しては程度に応じて処罰を加えたため、当初、人々は内心恨んで罵ったりしていたそうですが、収穫が増えるにつれてみな喜び従うようになり、1,2年のうちに国中の人々がみな従うようになったと云います。

また灌漑も広め、安定した水稲耕作を可能にし、水利の恩恵も受けて国民の生活は充足しました。

まさに真の名君と呼ぶに相応しい人だったのでした。

さて富松さんでうなぎのせいろをいただきました。

この筑後から柳川にかけては、うなぎはせいろが主流です。

富松さんは値頃でありながらボリューミーで美味しいせいろを提供してくださいます。

並と特上ではボリュームは同じなのですが、特上の方がうなぎが倍になり、ご飯の中にも敷かれます。

せいろはタレがしっかりご飯に染み込みますので、並でも十分満足でき、通常はそちらをいただきますが、今日は縁起物として特上をいただきました。

腹を満たした後、再び30分かけて玉垂宮に戻ってきました。

そこで気づいた川べりの禊場「汐井場」です。

この場所は後々、神事で重要な場所となります。

PM4:00 『鬼面尊神還御』

鬼堂に戻ってみると、ちょうど神事が始まるところでした。

御神体が祓い清められ、

再び本殿に還されます。

前回は本殿裏から鬼堂裏を周回して参りましたが、

今回は社殿前をショートカット。

この鬼堂の裏手に一つの境内社が鎮座していますが、僕はこの社が重要なカギであるのではないかとみています。

鬼夜は、仁徳天皇56年(368年)1月7日、当社祭神玉垂命とされる「藤大臣」が勅命により、当地を荒し人民を苦しめていた賊徒・肥前国水上の「桜桃沈輪」(ゆすらちんりん)を闇夜に松明を照らして探し出し、首を討ち取り焼却したのが始まりだと云われています。

故に1600年余りの伝統がある重要な神事として、大善寺玉垂宮に今に伝えられています。

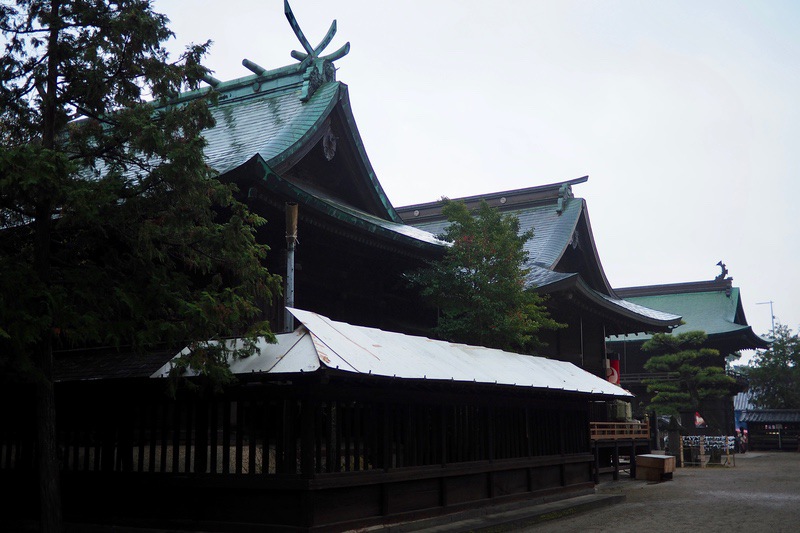

大善寺玉垂宮は近隣の高良山玉垂宮と共に今尚謎多き神社とされ、創建も不詳とされています。

当社祭神は、玉垂命(藤大臣・高良大明神)であり、八幡大神、住吉大神が配されています。

玉垂宮と神功皇后との関係は深く、藤大臣(とうのおとど)は神功皇后の三韓出兵に大功があったとされています。

しかし以前、僕が神功皇后の伝承を追った時、そのような大功をなした人物に藤大臣の名は見当たらず、その人物像は極めて曖昧なのです。

藤大臣はその名からして後に藤原氏がねじ込んだ神なのではないかと思われてなりませんが、何はともあれこの「鬼面尊神」です。

賊徒であり鬼とされながら、尊神、神として丁重に当社で祀られています。

しかもその名「桜桃沈輪」(ゆすらちんりん)、印象的な名です。

桜桃 (ゆすら)は中国原産のバラ科の植物で、「梅桃」(ゆすらうめ)とも呼ばれる白・桃色の小さく可憐な花が咲き、食べられる赤い実がなります。

「沈輪」は思ったのですが、「印鑰」が変えられた呼び名ではないでしょうか。

富松さんに行く途中、偶然訪れた夜明神社で、印鑰(いんにゃく)を僕は最初、「いんりん」と間違って読んでいました。

いんりん、ちんりん、どうでしょう、飛躍しすぎでしょうか。

当地を統治していた印鑰「桜桃」。

それを賊徒とし、成敗した玉垂命「藤大臣」。

しかし今なお玉垂の地にて盛大かつ神聖に祭りを執り行われるその主役は鬼面尊神なのです。

なんとなく設定が見えてきました。

それで先ほど気になった、鬼堂裏手にある境内社。

「幸神社」(さいじんじゃ)です。

そう、そこには出雲の「サイノカミ」が、境内のどこよりも厳かな雰囲気の中で祀られています。

当地は物部族が勢力を拡大した筑後平野のど真ん中に位置し、その位置ゆえ複雑な勢力関係があったと思われますが、元々は大彦ゆかりの者か、出雲系の有力部族が支配していたのではないかと思われてなりません。

出雲族は敵対する勢力から鬼呼ばわりされることもしばしばあったと云います。

薄暗い祠の中を覗き込むと、見事なサイノカミの御神体が祀られていました。

滞りなく、尊神が本殿に鎮座されました。

これで勇壮な夜の祭りの準備が整ったことになります。

拝殿には男鉾・女鉾が置かれていますが、これも後の神事で使われる重要なアイテムの一つです。

日が暮れるまで、またしばらく時間を潰します。

この後、火祭りの陰で行われる、鬼夜神事の真の意味を理解することになりました。