「五条さん、須我神社のスガって、スガノヤツミミ王のスガじゃないですかね」

あんでぃさんにそう言われ、それもそうだよなと思い、再訪しました。

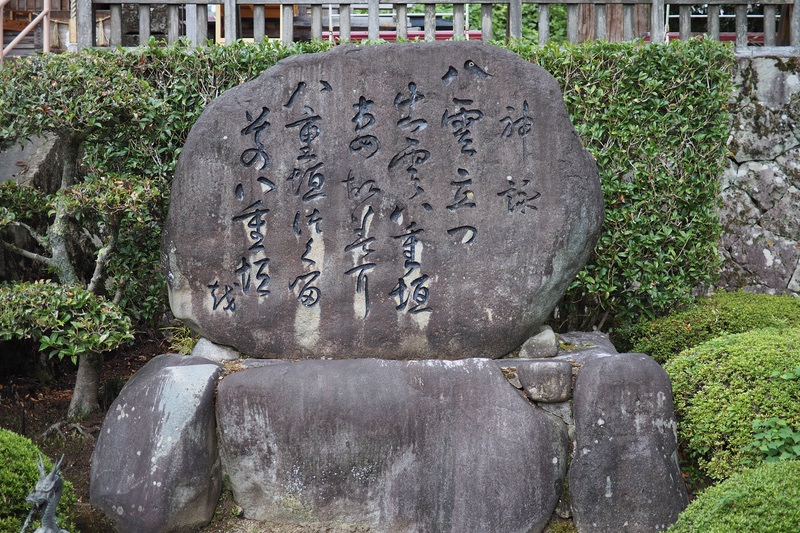

「須我神社」(すがじんじゃ)は、島根県雲南市大東町須賀にある神社で、須佐之男命が八岐大蛇退治の後に建てた宮殿が神社になったものと伝えられています。

ゆえに、「日本初之宮」(にほんはつのみや)を謳う神社です。

八岐大蛇神話は、スサノオの子孫である吉備族(フトニ大君と吉備津彦兄弟)が、オロチ族である出雲族を制圧した話であるので、それを知ってからは須佐神社と須我神社には足が向かなかったんですよね。

でも改めて考えると、あんでぃさんのいう通りです。

位置的には東出雲王家王国領深くに鎮座しており、スサノオ=徐福の子孫らが宮を構えられる場所ではないと思います。

それに祭神は、「須佐之男命」と妻の「稲田比売命」、それに両神の子として「清之湯山主三名狭漏彦八島野命」(すがのゆやまぬしみなさろひこやしまのみこと)が祀られており、子神とはつまり出雲王国2代大名持で郷戸家祖の「八島士之身」(やしましの/八嶋篠)と、出雲王国3代大名持で富家祖の「兄八島士之身」(やしましゅ/八嶋手)のことで間違い無いと思います。

このお二人は、兄弟だったのでしょうね。

つまり、ここでいうスサノオは、出雲王国初代大名持である「菅之八耳」(すがのやつみみ/八箇耳)王のことであり、クシナダヒメはその后、「稲田姫」となります。

おお、スッキリするー!

であれば、出雲の法である「八重書き」がここで作られたというのも、とても納得できるのです。

いや~なんで今まで思い至らなかったかな~、(´-ω-`;)ゞポリポリ。

須我神社の本殿には、

太陽と、

月の彫刻。

こうして見ると、出雲的な、なんとも良き神社ではないですか。

神魂神社の例などを考えると、元々は菅之八耳王の王宮だったところを、子の八島’sか、その子孫が神として祀ったのが始まりではないでしょうかね。

境内はさほど広いわけではありませんが、そんな風格を漂わせています。

近年、富家伝承も某動画サイトやSNSに取り上げられたりと、注目を浴びてきているようです。

個人的には、おそらく富先生も同じ気持ちだと思いますが、都市伝説やオカルト・スピリチュアルの類いと同列には語ってほしくない気持ちがあるのですが、ともあれ富家伝承の存在が広く知られるのは重要なことだと思っています。

そして興味を持った方が、大元出版の本を手に取っていただければ、富家伝承は、他の古史古伝、偽書の類とは一線を画するものだと、自然とご理解されることでしょう。

また僕のように、本を片手に聖地巡礼を楽しまれたなら、その思いは確信へと変わります。

また、各事情は察しておりますが、少しでも多くの神社が、正しい祭神を取り戻されることを、心より願っております。

富家伝承に興味を持たれた方に、どうしても歴史の旅は難しくなりがちですので、この『偲フ花』が理解の一助となれば幸いです。

さて、須我神社の背後にある「八雲山」は、当社とこの地の神奈備です。

そんなにキツくない山ですので、ぜひ足をお運びいただきたい。

途中には、神泉「坂根水」が湧き流れ、108の煩悩にまみれたその身を清め祓ってくれます。

そしていよいよ、夫婦岩と呼ばれる磐座が見えてきます。

素晴らしい、三つ石の磐座は、まさに夫婦と子のサイノカミを表しています。

根を絡ませる樹木も神秘的。

ここは、須我神社の奥宮となっており、古来より須賀の地の総氏神として信仰されていたものだと云われています。

ここも王家の埋め墓だったのではないでしょうか。

そんな神々しさもあります。

スサノオがクシナダヒメを娶り、日本最初の和歌を歌ったというスガの地。

それは菅之八耳王が稲田姫に、幸の神の喜びを歌った場所なのかもしれません。

narisawa110

出雲におけるミナカタ祭祀は面白くて、大きな特徴が一つあります。

出雲には事代主と建御名方を一緒に祀る神社は一つもない一方で、全国諏訪神社には事代主が合祀される、というものです。

諏訪神社(島根県簸川郡斐川町字屋)ミナカタ・八坂トメ

佐支多さきた神社(島根県簸川郡斐川町荘原)ミナカタ・八坂トメ

鎌倉神社(島根県大原郡大東町)ミナカタ

地主神社(島根県飯石郡三刀屋町大井神社境内)ミナカタ

温泉郷八幡宮(島根県邇摩郡温泉津町)(地名がミナカタ)

諏訪神社(島根県八束郡美保関町雲津)ミナカタ

「神国島根」社記によると創立年代不詳なるも、

亀山天皇の引長以前の創立なるは明らかなり。

中世諏訪明神と称し、・・・

主祭神建御名方命は、御穂須々美命とも称し

美保郷はこの神の神蹟地・・・とありますので、ミナカタとミホススミの同一視はここから始まっている様です。

以上が、各地の諏訪祭祀は物部氏が広めたのか?の仮説で調べた結果です。四国のタケミナトネや、ヤキネの諏訪祭祀化に関してもですが、直接物部氏が関わって広めた感じではなさそうですね。うーむ。

いいねいいね: 2人

そもそもタケミナカタは存在したのか、とも思えますね。

何かの都合の良い象徴だったのか?

いいねいいね: 1人

当家伝承に諏訪関係の記載が希薄で、私も詳細を知りたい一人です😅

いつ頃から誰が事代主と建御名方を一緒に祀ったのか🤔

当家と諏訪金子との関連が意図的なように?書かれてない事実からして

まさかの金子家内分裂などで諏訪に持ち込んだのが金子氏の一部だったら..

目も当てられません(/–)/ 物部はそういうこと如何にもやりそうで。

いいねいいね: 1人

タケミナカタとクシヒカタの関係性も謎が多く、今一つクリアなイメージが湧きませんね。

いいねいいね: 1人

narisawa110

物部とミナカタを結ぶ神社としては生島足島神社があるじゃないですか〜。まるで十種神宝の様な名前の。

宮跡は、泥の宮みたいな感じだったかと思いますが、まるでマナイの様です。

ミナカタは当初は幸の神を祀った訳で、ミナカタに上書きしたのは後年の方達でありますから、小野(神門臣)、物部、忌部(高部、高橋の大彦系)、安曇氏(最近は彼らも高橋に名を変えた可能性を考慮)が絡んでいると思われます。三輪氏も信濃に来ています。

道祖神があるのであればミナカタは来ていますよ。諏訪に定着したかは別として。守矢神長官家は弟麿の段階で27代。一代20〜25年だとすると丁度紀元2世紀前後。

私は守矢家がミナカタだとロマン的に思います。

子孫は先祖を祀るのであればミナカタは諏訪のメインの神様ではないのは当然の様な気がします。

また、生きて出雲を出ていったのであれば神社も出来ないんじゃないでしょうかね。

いいねいいね: 2人

生島足島神社、そうですね、あそこに鍵がありそうです。

物部をカモフラージュにしている母系があるんじゃないですかね。

母系一族の、何としても表舞台には出ない、という意思を感じます😅

いいねいいね: 1人

narisawa110

ミナカタですが、正しくは、守矢家の千鹿頭神の系譜がミナカタではなかろうかと。

金子先生の巫女様の資料に面白いものが出ていまして、荒魂=現世 和魂=常世みたいな感じででておりました。単純に荒ぶってる訳ではなさそうです。

取り合えず奇魂は放っておいて、前宮にはミナカタの荒魂があるとされています。ミシャクジおろしと言いながら神社にはミナカタの荒魂があるわけです。確か、憑依させるのは荒魂。

さて、操っているのは諏訪氏なのでしょうか?物部氏だったのでしょうか?

都合よく奥出雲には牛尾という諏方氏が居ましたが、まるで「奥方の家を名乗った五瀬家」の様ではありませんでしょうか。

頭の良さそうな鹿免状のシステムを考え、独占し、その関係で諏訪神社が増えましたが、元々神社システムを作ったのは物部氏であったと思うわけです。

いいねいいね: 2人

narisawa110

このお社が、かつては諏訪祭司になり、土地の名も諏訪村になったお話を致しましたが、詳しくはこんな感じになります。

天文年中、当地(淀之荘)地頭職として神中沢豊前守が信州諏訪より来住、武御名方を合祀。

実はこの中澤氏は、出雲系の系統で出雲地方に諏訪姓中沢氏族を称する牛尾氏があります。尼子氏の重鎮であった様ですね。

その苗字の地は、出雲国の山間部、大原郡牛尾邑(赤川〔海潮川〕上流域で、現雲南市大東町の東部)であり、『出雲国風土記』には海潮郷という表記で見え、本の字は得塩なりと記されています。

いいねいいね: 2人

須我神社に初めて行ったときに、

三気のお守りを手にして、

2回目に行ったときに、由緒書きの八島の字を見て、管之八耳だと私も気づきました。冨士林先生の本を私も読み直して稲田姫のご実家がこの雲南の地、須賀の地、とありなんともスッキリしました。ここにコメントされてる皆さん全員が同じくスッキリされた、と書いておられ、なんだか同士のように思えて(失礼)嬉しくなりました。

あの八島、という二文字、ほんとヒットですよね☺ 消さずに御子と書いて下さり残して下さった宮司さんに感謝ですね。

長くなり恐縮ですが、

ここからは、口伝から富家の外れて

なんだか申し訳ないのですが。。

幡屋神社という神社が須我神社の比較的近くにあり、そこの宮司さんのとある一族の方に聞きましたが、やはりハタとつく姓の方が多く(宮司さまにも結構おられ)その方は、私にユダヤ系渡来人がルーツだと、ご先祖やご家族の方から聞いてる、と言われて、私はもうたまげましたよ。

また、須我神社に友達が行ったときに、謎の集団が研究しに来られていたそうです。その集団は、宮司さんに熱心に話を聞かれていたらしく。。そのグループの年長の方をみんな、作家の田中先生と呼んでおられたとのこと。ユダヤ人と徐福を研究されて、本を出版されてるそうです。

11月にフィールドワーク、研究に来られていました。(友人情報)

自分は中国語の講師をしています。

1990年代後半に中国南方に留学中に蘇州は何度か行きましたが、まさか蘇にユダヤの。。なんて考えたこともありません。ただ、あの辺りは寒山寺とかを見ると、なんかこうユダヤというか、蘇州自体が東洋のベニスと言われてますけど、なんかヨーロッパというか、異国を感じさせるものはありました。

いま、史記にトライしてますが、

これを言うと何いっとんぢや?

と引かれるかもしれませんが、

どうも史記には、

徐福は天照大神であるような書き方であるように見えました。そして蓬莱山は大山のことで。。

ニギハヤヒとホアカリは同じで徐福のことであるというのも納得できますが、

ホアカリは火明と書くから

製鉄技術者で。。。となると、

徐福は道鏡を重んじる方士であり、彼がマルチタスクだったとしても、製鉄技術まで持っていたのかな。。、と考えたら、(いや、徐福たたらの知識もあったマルチハイスペなのか?)

でもやっぱり、ホアカリは

徐福率いる集団の職人リーダーで、(施工管理技士のような)

徐福はその集団のトップで(施工主みたいな)、そんな感じがして仕方ないのです。。

ニギハヤヒは徐福、ホアカリも徐福

かもしれないけど、いや、実は別の人物だったのでは

とか。。妄想してます。

考察は自由ですから(笑)許して下さい。本を書くとか、ブログを立ち上げる、とかまで考えてなくて、

ただただ、地元のこともっと史実を知りたい。せっかく中国語の知識があるのだから、何かに活かせたら、定年後の楽しみにしたいなと思っています。

五条さんの偲フ心シリーズが、

楽しみ妄想のいい刺激と助けになってます。コメントはお手すきのときでスル~して下さっても大丈夫ですからね。お忙しい年末ですから。

ホントに楽しい趣味を見つけました。山陰が見直されてもっと活性化してくれたらいいなあ、そのためには定年後何かボランティアででもできたらいいなあとは思っています。

いいねいいね: 2人

貴重な幡屋神社の情報、ありがとうございます♪

考察は、固定概念から自由であるべきだと思います。そうでなければ、先の広がりを知ることはできませんから。

いいねいいね

何気に奥方の実家に月が祀られている事の皆さんのスガスガしいスルーがシュールw

いいねいいね: 1人

あの月は、いつ頃からあるんでしょうね🤔

いいねいいね

こんにちは、Osamaru様。コメントありがとうございます。

Osamaruさんのご明察のとおりではないかと、僕も思います。

人麿は出雲王国の存在を、何とか伝えようとしていたのだと感じています。

ところで、富士林先生が答えを書かれていたのですね。僕も何度か読んだはずなのに、なぜかそこはスルーしてしまっていたようです。

おはずかしながら、時としてこのようなポンコツ具合でイヤになってしまいます。

須我は稲田姫の里でしたか。当時は妻問婚でしたから、須我の地に婿入りして、須我の王ヤツミミとなったのかもしれませんね。

それにしても、いやはや、富士林先生に怒られそうです😅

いいねいいね

こんにちは。ご無沙汰しております。コメントはご無沙汰ですが、変わらず新規投稿があるたびに楽しませていただいております😀。

須賀神社、”こうであって欲しいなぁ”と思っていたことを書いてくださいました😆!

そうじゃないかなぁ? でも、知る限り大元出版の本ではそうは紹介されてないし…、とモヤモヤしていた神社でした。

先日の記事で、八重垣神社も、実は何かあるのかも?と書いていらっしゃいましたが、そうであって欲しいと願っています。八重垣神社から神魂神社まで、それほど苦なく歩いて行きましたので、本来の出雲八重書きに関係する場所だったりしないかな(八重書きを決める話し合いをしたとか)、などと妄想しております。

いいねいいね: 1人

れんげさん、こんにちは♪

長くご愛顧いただき、誠にありがとうございます😊

ほんとうにね、僕もなんで今まで思い至らなかったかとしょんぼりしています。

スサノオをスガヤツミミ王に置き換えると、全てが綺麗にまとまるじゃないですか。

八重垣神社はですね、あるんです、たぶん。

サクサ氏はですね、富家・郷戸家に次ぐ、あ、いや、どうなんですかね。

その先日の記事ってところに、不自然な空白がありますので、ドラッグしてみたら、面白いかもです。

そういえばまだ記事にしていませんが、和歌山の、名草戸畔聖地巡礼してきました。はっきりいってよくわかりませんでしたが、記事を書いているうちに何か見えてきますかね。

いいねいいね

😳‼️

面白かったです。ありがとうございます!

いいねいいね: 1人