「伊豫神社」(いよじんじゃ)は、愛媛県に鎮座する神社ですが、現在その名を名乗る神社は愛媛県に、松前町神崎と伊予市上野の二社あります。

松前町の伊豫神社を、先ず訪ねてみました。

しっとりとした境内に足を忍ばせます。

当社の主祭神は、「彦狭島命」(ひこさしまのみこと)。

河野氏の系譜を記した『予章記』によると、彦狭島は7代孝霊帝(フトニ)の皇子とされ、反抗する民を制圧するために伊予国に派遣されたと記されています。

フトニ帝といえば、細姫(クワシ姫)との間に儲けた大吉備津彦・若吉備津彦兄弟に命じて、鉄欲しさに出雲を攻めさせた人です。

この時のことを出雲王家では「第1次出雲戦争」と呼んでおり、古事記にヤマタノオロチ神話として記されています。

当社の配神は、

「愛比売命」(えひめのみこと)

「伊予津彦命」(いよつひこのみこと)

「伊予津姫命」(いよつひめのみこと)

「日本根子彦太瓊命」(フトニ帝)

「細姫命」(クワシ姫)

「速後上命」(はやのちあがりのみこと)

となっています。

速後上は『先代旧事本紀』内の「国造本紀」では神八井耳命の子孫とされており、大和・物部王朝3代目ワカタラシ大君(13代成務帝)の時代に伊予国造に任命されたとあります。

つまり残念ながら、当社は伊豫国古来の統治氏族の神社ではなく、後に制圧した一族の神社であるようです。

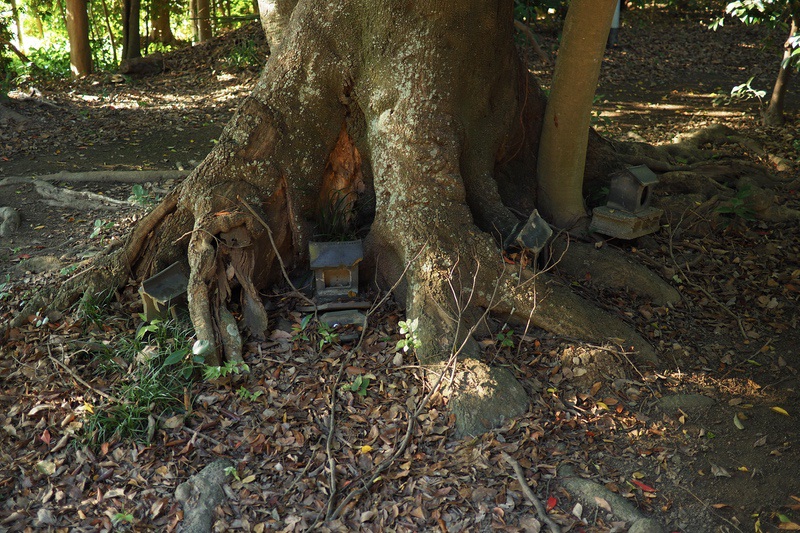

とはいっても、境内の隅には、古来の祭祀氏族の痕跡があったりするものです。

我が国は他国と違い、旧王家の一族郎党まで皆殺し、なんてことはして来ませんでした。

旧王家の者であっても、名前を変えれば別人だとして、処罰を見逃されてきた、そんなケースも多々あるのです。

社伝によれば、当社は文治年間に伊予守源義経から崇敬され、その寄進により社殿が造営されたが文永年間にその社殿が消失したとのこと。

中世には祭神彦狭島命の子孫を称する河野氏から崇敬を受けており、天正年間に河野通信の命で社殿が造営されたといいます。

境内を散策すると、阿波地方や宇佐地方などで度々みられ、出雲にもちらほらあったりする、立石が祀られていました。

下には杯状穴を思わせる石の上に、大黒面・恵比寿面のようなものが置かれています。

石は「伊予の青石」でしょうか。

他にも境内には、大山咋命と和霊神を祀る「山之神社」、猿田彦命を祀る「猿田彦神社」、市杵島姫命他5柱を祀る「厳島神社」、奥津比古命他1柱を祀る「竈神社」など、本来の祭祀を思わせる末社が鎮座しています。

本殿の奥にただならぬ気配の一角があります。

ここは「入らずの森」。

かつて禁足地とされていたようです。

そこには、鎌倉時代の作とみられる3基の五輪塔が置かれており、また明治30年(1897年)に宮内省が発掘調査したところ、経塚から宋代とされる磁器壷2個、青銅経筒6個などが出土したという話です。

伊予市上野の「伊豫神社」を訪ねます。

住宅と田園に囲まれた、慎ましい神社です。

境内を流れる宮川に勅使橋が掛けられています。ただ、現存しているのは後から追加されたものです。

参道を直角に折れる形で神域へ。

赤い雅な鳥居が出迎えます。

田園から吹く風が、境内を通り抜けます。

唐破風付き平屋造の渋い社殿。

当社祭神は「月読尊」と「愛比売命」。

これは本命です。

河野氏の崇敬を受け、また大洲藩主の祈願所として藩主の参拝や祭祀料の献上を受けていたとのこと。

かつては8町4歩もの社地を有していたとされています。

境内で目を引くのが、玉垣に囲まれた丸い岩。

「磐境」(いわさか)と案内されています。

これは明治43年(1910年)頃に、近隣にあった「山本神社」と一緒に移設されたもののようです。

山本神社の祭神は、須佐之男命。

「チッ」と舌打ちする音が、僕の口元から聞こえて来ます。

この丸く愛らしい石にお降りまします神は、月読の神であって欲しいところですが、スサノオなら星神かもしれません。

星というよりかは、ちょっと梅星っぽいかな。

「時雨神社」という摂社もあります。水分神、雷神、高龗神、海童神を祀り、旧称は八大龍王神社で、伊予郡24か村の祈雨を行う社だったそうです。

当、伊豫神社の祭神は月夜見尊であり、当地に月神を祭司していた勢力があったことを裏づけます。

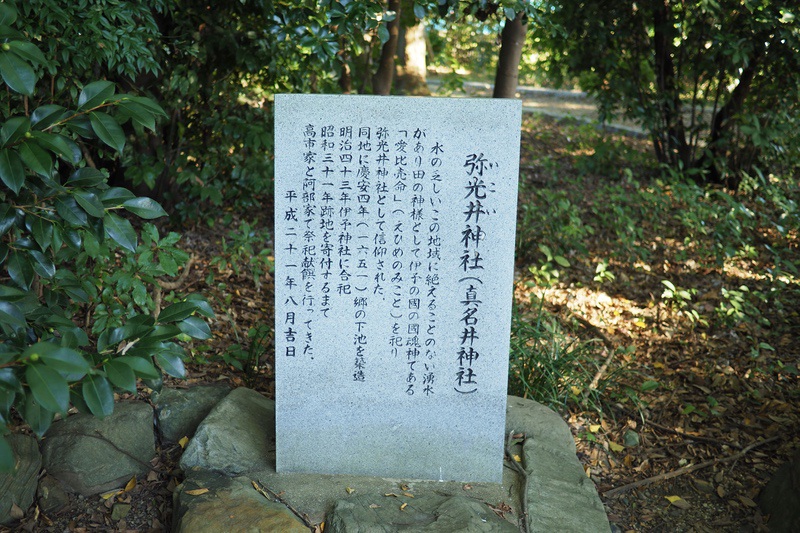

また、もうひと柱の愛比売命は、当社に合祀された弥光井神社(いこいじんじゃ)の祭神です。

この弥光井神社はかつて、絶えることのない湧水地にあり、真名井神社とも呼ばれていました。

この水は、目の病気に効能があると伝えられており、この湧き水を昔の人は「いゆ」と呼び、転じて「伊予」という地名となったと云われています。

清き癒しの水と月神。

そしてそこに祀られる愛比売。

愛は「お」とも呼べることから、「愛比売=おひめ≒おちひめ」ではないかと僕は考えるのですが、まあ少しムリクリ感も感じています。

伊予国は出雲族とも交易があり、豊王国とも深い付き合いがあった場所です。

物部族の移住者もあり、聖地には、多くの祭祀が上乗せされてきたのでしょう。

こうしてその場所に、実際に足を運ぶと、古代の人たちの営みの残滓のようなものが、微かに今も漂っているような気がします。

風吹く聖地で僕は、その声に耳を傾けてみるのです。

🐥梅星を墓のフタにするとは粋ですな🐤

いいねいいね: 2人

奥様もお一ついかがですか?

今ならお安く致しますよ😌

いいねいいね: 1人

🐥この漬け物石素敵ね🌼おいくらなのかしら🐣

いいねいいね: 1人

そりゃぁ、そんじょそこらの丸い石とは、丸さが違うからねぇ!

でも奥さん、美人だから、と・く・べ・つ…

いいねいいね: 1人

🐥うふふ。お上手ね🐣

いいねいいね