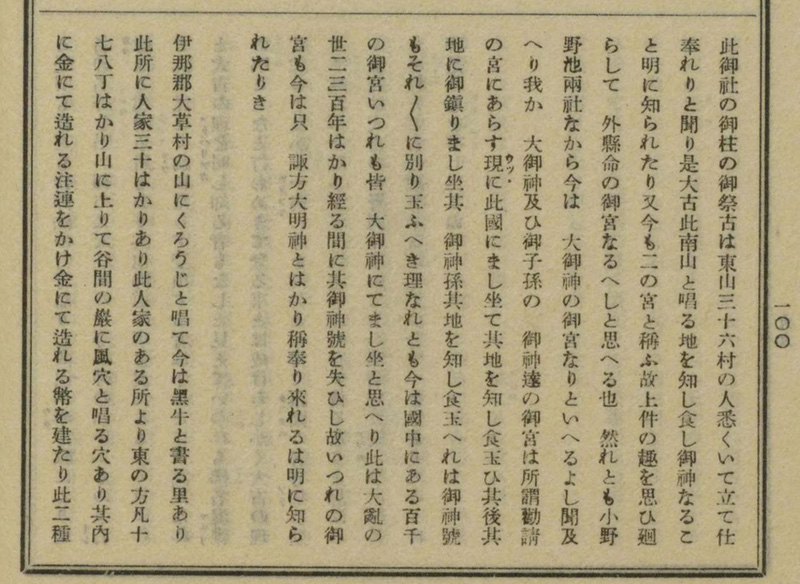

伊那郡大草村の山に、「くろうじ」と言って今は黒牛と書く里があった。その里には人家が三十ほどあり、そこから東の方、およそ十七、八丁ばかり山に登っていくと、谷間の巌に、「風穴」と呼ばれる穴があった。

人々はその中に鉄で作った注連(しめ)をかけ、鉄で作られた幣(ぬさ)を建てた。

この二つの物は、いつ頃、どのような人によって作られたのか、その由(よし)を知る人はいない。

私がある人に、この風穴の中の様子を問うと、その人はこう答えた。

「この穴は、巌の中を横に奥深く続いているわけではない。巌の入口を少し入ると、穴は地下へ向いており、その深さはどれほど有るのか計(はかり)知れないと聞き伝えられている。

以前、大草村の新兵衛という武士が、酒を飲んだ後、この穴の中を見ようとして一人で内に入ったが、たちまち落ちて、穴を上る事ができなくなってしまった。

“助けてくれ”という彼の声が幽(かすか)に聞こえるので、人は皆驚き、太い縄で20尋(約36m)ばかりあるのものを下ろし、かろうじて引き上げることができたのだ。

さて、穴の中のかたちはどのようであったかと新兵衛に問えば、

”私は穴に落ちて訳がわからなくなり、凡百丈(300m)ばかりも落ちたかと思った頃、少し飛び出た岩に手を掛け、必死に取付き、大声をあげてなんとか助かった”という。

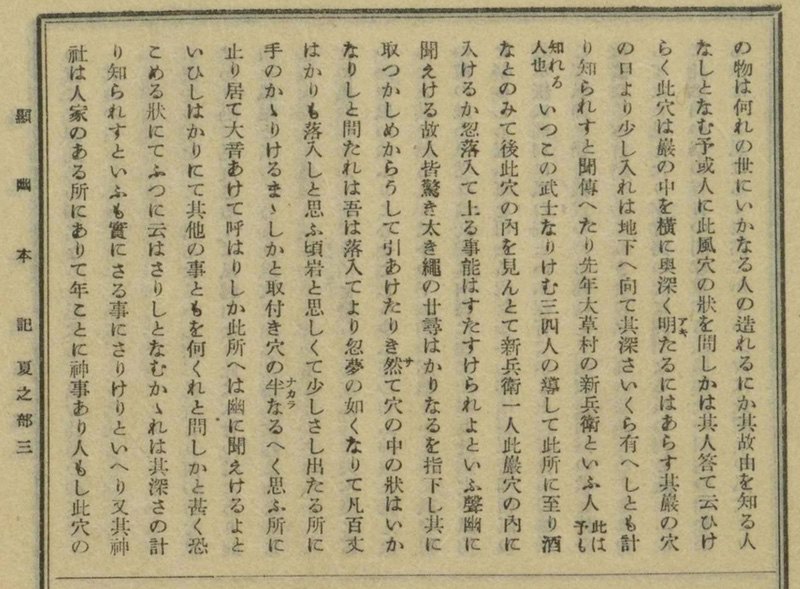

その他の事も何くれとなく問うてみたが、はなはだしく恐れるばかりで、まったく何も言おうとしない。ともかくもこのように、風穴の深さの計り知れないとうことだけは真のことである」と。

風穴の神を祀る神社は里にあって、毎年神事を行っていた。人がもし風穴の近くに至れば、すなわち大風吹いて幾日にも及ぶという。

また、その付近の草や枯れ木など伐るときは烈風吹き荒れて、十里二十里の間大木を転ばし、人家を薙ぎ倒すという。

このような話は以前にも、件数多くあったと私も見聞しており、多くの人が知る事であるが故、恐れて風穴の付近に近寄る者はなかった。

毎年稲の稔る前から刈収める頃までは、里の定めに従って道すじに人を置いておき、昼夜守らせて風穴の辺りへ人を通さないようにした。

このことは大風が起きて、国中の稲を損なう事を恐れて、古より為されて来たことだった。

私は以前、大草に至り、その神社の例祭を司る神主に会って、「斉き祀られる神はどなたでしょうか」と問うたが、神主は「里人は”風の三郎樣”と言いますが、”志那津比古命”(しなつひこのみこと)とおっしゃる神が祀られております。然れども、太古の事にて正しく伝わる書物等も失われておりますので、確かにその神であるとも申し難くございます」と答えた。

また、「”くろうじ”と呼ぶのは何故ですか」と問えば、「それは何もわかりません」と答えた。

風穴と言う所は今の諏訪にもあり、また、木曽にもあると聞こえているが、”霊威(たすし)く神威を賜った”とは聞き及んでいない。

思うに、”くろうじ”の黒は、闇が訛ったもので、牛は”主領”(ウシハク)から来ており、闇主(クラウシ)の意味で、これがこの祭神の御名であろうと思われる。

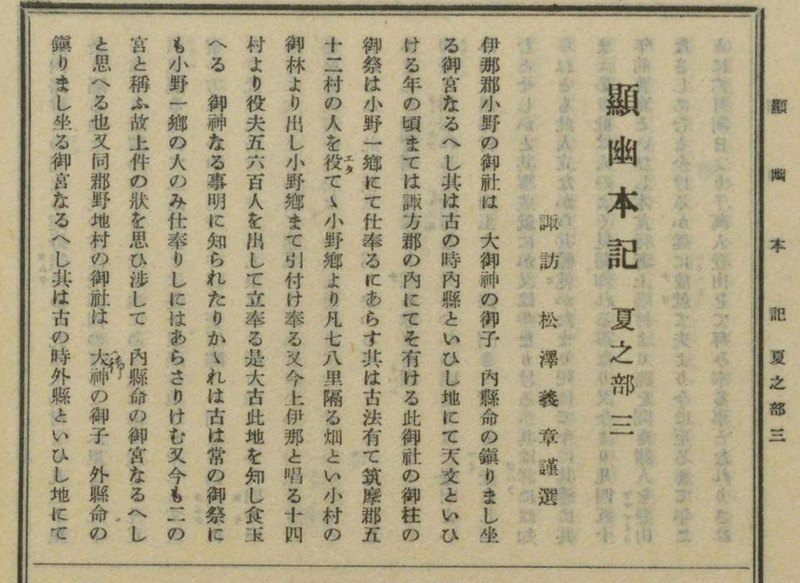

- 松沢義章著『顕幽本記』「夏之部三」

天竜川を上伊那郡方面に遡っていくと、上宮外縣神社(かみのみやとがたじんじゃ)という所がありました。

参道入口には、鳥居の代わりに二本の大樹が構えています。

うっ、何かが生まれる、気がする。。

木の間を通るというのは、木の股(産道)を通るというわけではないでしょうが、サイノカミ的なものを感じます。

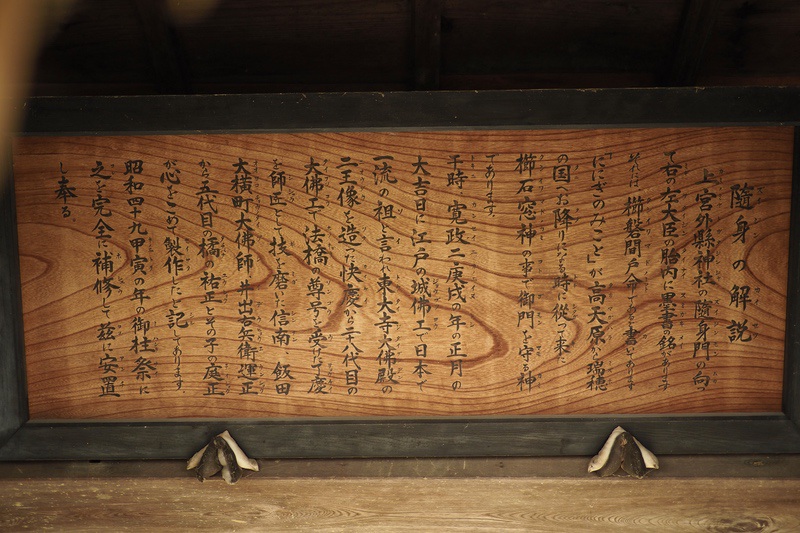

立派な随神門の中には、立派な随神さんが鎮座しております。

解説によると、向って右の左大臣の胎内に墨書の銘があり、それには櫛磐間戸命であると書いてあるのだそうです。

櫛磐間戸神はニニギに従って、高天原から降りてきた櫛石窓神の事だそうですが、この神は阿波に関係が深いと僕は考えています。

そして境内には、おお~っ。

これまた立派な四本の御柱に囲まれて、ミナカタさんが祀られていました。

詳細は分かりませんが、諏訪大社から勧請されたものでしょうか。

両サイドには「駒形神社」と「蚕玉様」、なるほどなるほど、さもありなん。

さて、寄り道はそれくらいにして、びっくりするくらい山に向かってぐいぐい来たら、ようやくお目当ての神社に辿り着きました。

長野県中川村大草黒牛に鎮座の「風三郎神社」(かぜのさぶろうじんじゃ)です。

ここは、narisawaさんが大好きだという神社で、一度来てみたかったところです。

確かにとても心地よい神社で、神社の社名碑だけで4カメくらい撮っちゃいました。

由緒では19代允恭(いんぎょう)帝の御代に嵐が五日続き、そこで赤津比売古命の4世孫・八十上都彦が大御食社神に祈ると、「大草里、黒牛に坐ます風の神の祟りなり。 この神を祀らば穏ひならむ」との神託を給ったため、武彦と岩瀬、味見命の後裔である阿智の宮主の牛足彦と共に供物を捧げ、称辞申し挙げたところ、七日の次の日に穏やかになったと伝わるそうです。

風三郎神社は手前の草むらはとても気持ちが良く、思わず寝そべってしまいたくなるくらいなのですが、社のある側はなんとも恐ろしかー。

恐る恐る、神域に足を忍ばせます。

あら可愛い。

畏怖とお茶目が合わさった神社です。

風三郎大神、その祭神名は「級長津彦命」(しなつひこのみこと)と「級長戸辺神」(しなとべのみこと)とされます。また、「志那都比古神」(しなつひこのかみ)、「志那都比売神」(しなつひめのかみ)とも記される神です。戸辺とは戸畔のことですね。

地元の言い伝えでは、風の神は獅子が嫌いで、神楽獅子や越後獅子が宮の入坂より奥へ上がったことがなく、坂から上に登れば暴風を起こすと云われています。

明治5年(1872年)には、奥社の岩穴に入った者がおり、粗末に扱ったため大暴風になったと伝わっています。この神様、ガチ勢だ。

風三郎神社の情報はあまりないのですが、長野で困った時は「八ヶ岳原人」さんのブログです。

松沢義章氏の『顕幽本記』「夏之部三」に風三郎神社についての話が載っているということを、この方のブログで知りました。

小さな社殿の下を覗くと、穴の空いた皿がいくつも置かれています。

これは塗りが剥げた木皿のようです。

皿や椀に穴を開けて奉納するというのは、安産祈願によるものです。おそらく、杯状穴などと同じ類の信仰だと思います。

風の神と安産祈願にどういった繋がりがあるのか不思議ですが、おそらく根底にサイノカミ的信仰があるのだと思います。

この山の奥に奥社「風穴」の磐座があるのだそうですが、八ヶ岳原人さんでさえ到達が困難だったようで、雨も降りそうでしたのでアタックは断念しました。

八ヶ岳原人さんの写真では、風穴は、穴と言うより、大きな裂け目のようで、やはりサイノカミの女神の磐座を彷彿とさせるものです。

原初は子孫繁栄と安産を祈願する、サイノカミの聖地だったのだと思います。そこへ天竜川を遡ってきた一族が、風神としての要素を加味したのではないでしょうか。

不用意に聖なる穴に入り込む輩を戒めるためか、はたまた偶然に嵐が重なったか、そのようなことで穴に入る禁忌が言い伝えられるようになっていったのではないかと考察します。

風穴に行けなかったことは少々心残りですが、いつかnarisawaさんにおんぶしてもらって、行けたらいいな。

そんなことを思いつつ、素敵な風三郎の聖域を後にしました。

帰り際、「黒牛神社」にも立ち寄りました。

『南向村誌』によれば、「十三柱の神を昭和二十五年五月十三日合祀し黒牛神社と呼ぶようになった」ということです。

松沢義章氏は、「黒牛」は「闇」と「主領」(ウシハク)から来ており、闇主(クラウシ)が当地の古い神の御名であろうと考察されています。

氏はなぜ、黒を闇としたのか。それにウシハク、これってどこかで聞いたことがあるような…

あっ!ウシハク!

そう、鳥羽の志摩国一宮、粟島の「伊射波神社」(いざわじんじゃ)奥宮のジャバ・ザ・ハット岩の名前が「領有神」(うしはくがみ)でした。

【伊射波神社・領有神】

ウシハクガミってなんだ?って調べて見たら、古事記の国譲り神話の部分に、次の文章がありました。

「汝(いまし/なんじ)が宇志波祁流(うしはける)葦原中国(あしはらのなかつくに)は、我が御子の知らす(しらす)国であると言依(ことよ/委任)されて賜われている。それで、汝(あなたの)心は奈何(いかに)」

ここで、「うしはく」と「しらす」という「神が国を治める」という意味の言葉が出てきます。いずれも神による支配の在り方を示す言葉ですが、

「しらす」は国民の声を聞き、国の様子を知り思い、治世を願い祈ることで、世を治めることを意味し、

対して「うしはく」とは、力や財力をもって、主として土地や人民を領有することを意味するのだそうです。

つまり、闇の神が治める国、それが黒牛の語源だと松沢義章氏は考察しているのです。

風の神とは常闇の神、風三郎が吹かせる風は、常世の風か。

ならば奥社の風穴とは、常世に続く千曳の岩なのかもしれません。

🐥風間家の祖先はもともと越後の沢海藩の武士で、その後呉服商人となり村上、酒田を経て鶴岡に来たそうな。鶴岡城下で藩の御用商人として呉服、太物屋を営む風間家。富豪となった風間家は明治期には金貸し屋となり、大地主となったそうな🐤風魔と風間の一体どこに関連があるのか知りたい🐣

いいねいいね: 1人

豪商は世を忍ぶ仮の姿。刃の下に心あり。

いいねいいね: 1人

🐥どんな屁理屈ですか🐤

いいねいいね: 1人

追伸

諏方神族の一派に風魔(風間)一族がいます。

北条氏に召し抱えられ、秀吉によりボコボコにされましたが、出雲系の忍者らしいイメージで、風を祀る一族であったそうです。

確か、ネットでは中々ヒットしませんが諏訪と風魔にはローカルな伝承があったと記憶しています。

南北朝時代には南朝川についたそうで、ある程度出雲の富家に呼応した動きを感じさせます

あと、シナツヒコって新撰姓氏録だと、ホヒ系なんですね。

その意味でシナと言う考え方もあるのだなと思いました。

ただ、スサ族に食い込んだにしては、追い出されたと言う伝承はそぐわない気がしています

いいねいいね: 1人

おお、風魔の小次郎ですね!

話を聞く限り、出雲散家らしい印象です。

信濃国のシナは支那と関係あるのかなと、ずっと疑問に思っていました。

いいねいいね

narisawa110

ウホッ❤️

まさかの黒牛社にまで行かれてましたか

昔、諏訪には風の宮があり、かつては風の祝職があったのではと考えられています。

風鎮祭などが流行り、風が宜しくないという考え方が広まるまでは、風を斎く人たちがいた様で、物の本には比較的引用されるのがこの社です

シナツヒコに関しては風の性質と相まって、イセツヒコではないかとする説があります

また、この辺りでは金山彦と、オモイカネが祀られる社が点在しています。

ゆるキャンで陣馬型山が有名になりましたが、美里のバス停からの登山道には鉄の鎌を突き立てた神木があります

諏訪の鉄の鎌には二種類あって、片方は勾玉に近い形状という説があります

確か、天白神に関してまとめた本にも黒牛社と風三郎神社が出ていた気がします

つまり、忌部氏ももしかしたら関わっているのかもしれません

・・オモイカネって忌部氏?まさかね〜w

いいねいいね: 1人

ブログ最後の写真がそうですが、黒牛社にも金山彦が祀ってありましたね。そうすると、磐座のある山では、鉄も採れていたのかもしれません。

諏訪の薙鎌が刺さった御神木も見に行きたいんですよね。でもアクセスが大変そう。和歌山に鎌八幡宮って所があるんですが、関係があるのでしょうかね。一応ミナカタも祀られていましたが。

オモイカネは阿波系だと考えています。富家と郷戸家のように、越智家と阿波家があったんじゃないかと思い始めています。忌部は出雲発祥ではなく、阿波発祥で、出雲に婿入りして姻戚関係を築いたので、富家の親族になったのではないでしょうか。

シナツヒコもイセツヒコも、まだまだ謎が多い神です。どこかに彼らの正体のヒントが隠れているのでしょうね。

風三郎神社、本当に良い所でした😊

いいねいいね

narisawa110

忌部氏に関しては、私はやっぱり出雲の分家なのかなーと考えています。

何故かというと、通常は外戚になると臣家になる流れではないかと思うからです

半島出自の中氏ですら臣姓を利用したことを考えると、忌部氏というのは神戸家と同じで、臣無しできていますので、本来は格の高い家で、松江と忌部町の配置からすると、富家の古い分家の様な気がしています

嫌がられる穢れを受け止める祭祀の家で、その代わりに出雲においては勾玉作りの仕事を世襲で受け持っていた、そんな気がしています

阿波には中央構造線沿いの水銀鉱床がありますが、それよりも古いのがヤマトの宇陀の遺跡であったかと。

唯一の出雲系の源氏が宇陀源氏で、そのあたりの地盤を持っていたのではと考えています

また、阿波には大規模な銅鐸の埋納が見られますが、機内式の大型化した後の大彦や阿部系の銅鐸になっています

古い遺跡は、後にナカと付けられた川や、加茂地籍になっています

忌部氏は、三島(越知)と同じで影の家(政治には関わらず、祭祀で力を持った)なのでは無いかと

中臣と忌部の争いは、用明期以降に進んだ神社化において国取りの様な様相を呈したのでは無いかと推測しています

つまり、諏訪は政治の尾張系と祭祀の忌部氏が取ったのではなかろうかと

いいねいいね: 1人

なるほど、確かに忌部臣という呼び名は聞きませんね。しかし、同時に三島臣も聞かないので、特定の家は王家と対等だと考えられていたのかもしれません。とりあえず、この点は保留にしておこうかと思います。

王族の遺体は、防腐処理に朱が使われていたとありますが、これは水銀のことだろうと思われます。四方突出型古墳にも辰砂が使われていたので、水銀の産地は重要なファクターでしょう。毒性が強いので、扱える一族は限られていたのでしょうね。

いいねいいね

narisawa110

三島氏に関しては、母系と父兄の違いでは無いでしょうか?

つまり、相手方から嫁さんをもらうと臣にはならず、出雲王家側から女性をもらうと貰うと臣になる

・・とかw

いいねいいね: 2人

なるほど🤔

いいねいいね