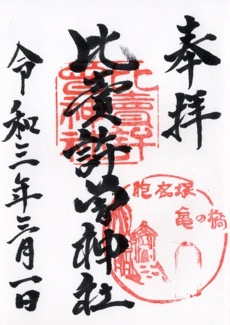

大阪市東成区の街中に鎮座の「比売許曽神社」(ひめこそじんじゃ)を訪ねてみました。

この鳥居、敷地の関係でしょうか、片耳が落とされています。

肩身狭く生きるのは僕らばかりでなく、神様にとっても、世知辛い時代のようで。

当社は、式内名神大社の「摂津国東生郡 比売許曽神社」(下照比売社)の論社の一社とされています。

祭神は「下照比売命」(しもてるひめのみこと)で、「速素盞嗚命」「味耜高彦根命」「大小橋命」「大鷦鷯命」「橘豊日命」を配祀しています。

江戸時代の天明年間までは、牛頭天王を主祭神とする牛頭天王社であったとされています。

創建は垂仁天皇2年7月、愛来目山に下照比売命を祀り、「高津天神」と称したことに始まると伝えられています。

天正年間の織田信長の石山本願寺攻めの兵火に遭って社殿を焼失。天正以後は荒廃し、所在が不明となっていましたが、天明8年(1788年)、ある者が比売許曽神社の旧記神宝を発見したと唱え、それに基づいて比売許曽神社の縁起が編纂され、牛頭天王社を式内・比売許曽神社に当て、下照比売命を祀ってこれを主祭神としたとあります。

ただしその信憑性には疑問が持たれています。

『古事記』には、新羅から来た阿加流比売神(あかるひめのかみ)が、「難波の比売碁曽の社に坐す」と記されており、『日本書紀』にも同様の事が記されています。

僕はこのアカルヒメを追って当社を訪ねたのですが、『延喜式神名帳』では下照比売社が比売許曽神社であると記し、アカルヒメを祀る赤留比売神社は住吉郡に記しているとあります。

アカルヒメとは誰なのか。

彼女はアメノヒボコの妻と伝えられる女性です。

アメノヒボコは、辰韓(後の新羅)の皇子でした。

彼は従者を連れて朝鮮半島から出雲に渡ってきました。『日本書紀』には、イクメ(垂仁)大王の時代(3世紀)に新羅の王子・ヒボコが渡来したと書かれていますが、その時代はヒボコの子孫

の勢力が拡大した時代で、実際にヒボコの渡来があったのは、その数百年前、辰韓の時代(1世紀頃)のことでした。

出雲の旧家の伝承によると、ヒボコの船団は出雲の園の長浜に着き、出雲王・大名持と面会することになったということです。

ヒボコは、和国への移住を求めましたが、大名持は移住の条件として、出雲王国領の先住者の土地を奪わないこと、および出雲王国の法である「八重書き」を守ることを求めました。当然です。

しかしヒボコは、祖国から追い出された僻みもあって反抗的になっており、その要求を拒否しました。

大名持は、ヒボコのあまりにも高慢な態度に対し不信感を抱き、彼らの上陸を禁じました。

出雲上陸を拒まれたヒボコの船団は海岸沿いに東に進み、但馬国の円山川を逆上りましたが、ここでも出雲族に追い払われました。

彼らはやむ無く上流の大磯付近(豊岡市)で、船上生活を始めることになったのです。

比売許曽神社の境内の一角に、赤い鳥居が連なる稲荷社がありました。

それは実に、「白玉稲荷」と名付けられた社だったのです。

大阪市中央区にある「高津宮」(こうづぐう)にも、比売許曽神社の論社があるというので、立ち寄りました。

当社は難波高津宮に遷都した第16代仁徳大君を主祭神とする神社です。

貞観8年(866年)、清和天皇の勅命により難波高津宮の遺跡が探索され、その地に社殿を築いて仁徳大君を祀ったのに始まるとされます。

天正11年(1583年)、豊臣秀吉が大坂城を築城する際に、当地である比売古曽神社の境内に遷座し、比売古曽神社を地主神として摂社としました。

昭和20年(1945年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲によってほぼ全ての社殿が焼失し、唯一残ったのが「神輿庫」でした。

神輿庫の向背の屋根裏には、とぐろを巻く見事な龍の彫物があり、パワースポットとして人気なのだとか。

さて、ヒボコ勢が辿り着いた豊岡市付近は、広い沼地でした。彼らはその沼地に船を並べて、1~ 2年程度水上生活を送る羽目になったと云います。

ヒボコは人々を指揮して津居山の端をけずり、瀬戸の岩石を取り除く大工事を行いました。すると、広い沼の水が海に流れ出し、出石の辺りに島ができました。

それでヒボコはその地に館を建てて住み、のちにその地に、出石神社が建てられました。

ヒボコが瀬戸の開削工事を成功させた後も、円山川の水害との戦い、豊岡盆地の開拓に力を注ぎました。

そして彼は、その地で亡くなったと伝えられます。ヒボコの遺体は、出石神社に葬られました。

『新撰姓氏録』によると、糸井造はヒボコの子孫であると書かれており、現在の豊岡「出石神社」の社家であった「神床家」は、糸井造姓から変わった家系であると伝えられます。

神床家は、ヒボコの死後1,500年あまり、出石神社の神主を務めましたが、今はそこの神職から離れているとのことです。

ヒボコは、和人と早く仲良くなるために、和人の女性を妾るよう、父王から指導を受けていたそうです。

その話から、『古事記』には「和人の妻を追いかけて和国に来た」と書かれました。このヒボコが追いかけた和人の妻が「阿加流比売」(あかるひめ)です。

しかしヒボコの妃となったのは、『古事記』では「前津見」(まえつみ/さきつみ)となっており、『日本書紀』では麻多烏(またお)となっています。

出石神社では、ヒボコの妻は麻多島として比賣社に祀ってありました。

高津宮の隅に、目的の「比売古曽神社」(ひめこそじんじゃ)がありました。

祭神はやはり、アカルヒメではなく、下照姫になっています。

下照姫は、大国主=八千矛(やちほこ)と因幡の曳田八上姫との間に生まれた、いわゆる木股姫(このまたひめ)のことです。

下照姫=アカルヒメはありえません。

アカルヒメは柿本人麿が古事記に書いた、ヒボコ物語の創作上の人物なのでしょうか。

しかし少々、気になることもあるのです。

頭さらに混乱。違いました。コノハナサクヤこと阿多津姫が三島溝杭(オオヤマツミノカミ)の娘ならば、イクメこと垂仁天皇とイソタタライスズヒメが祖父が同じということになりますね。イクメをイニエと間違えて書いてました。ああ、ややこしや、ややこしや。

いいねいいね: 1人

アタツ姫が三島溝杭の娘というのが間違いでしょう。矛盾が多すぎます。

なんでも出雲病、なんでも越智病を僕が患っているように、なんでも三島病になっておられるのかもしれません😅

いいねいいね

なっちょる、なっちょーですわ、確かになんでも三島病。あやくちゃがないですわ、すみませんm(_ _)m

つい最近までは金毘羅病、そして伽耶病。。だった気が。。

ひとまず口伝の物部第二東征を読み直してクールダウンします。イクメと三島を親戚にしたくはない。こういう時こそ、出雲軸である富家直伝大元シリーズ☺

が、金毘羅病は、サムハラさんより前に、あそこが加茂川、阿波川、阿波村挟んで、金毘羅囲み三社なら、先に出雲族と忌部氏?でしょーって。。。せっかく指輪を大事にしておられるお友達に、うっかり失言しちやって「なんでも出雲ウンチク病」で嫌われないように、言うのを我慢しちょります。。ウズウズ。。ブツブツ。

とりあえず、造化三神様、病が進行しとりまして申し訳なく😭懺悔

いいねいいね: 1人

いやいや、みし○なんとかさんが、ですよ😌

いいねいいね

再び。

タケツノミって。。ツノがつきますよね。。ツノがあるひと、で思いつくのが、都怒我阿羅斯等。。(^_^;)

いいねいいね: 1人

すみません何度も。週末にまとめ書きしてしまいました。ご返信はもう全然後でも構いません。

五条さんは以前、豊彦の后の常世織姫=瀬織津姫?これは越智族の出自ではないかと云われてましたよね。宇佐家と越智は関係性があって、ではその越智族は三島溝杭一族とはどう関係性があるのでしょうか。三島は四国三島。。あまりここらへんがよくわかってないし、皆さんのコメントや五条さんのブログ見てても頭にビシッと入ってきません、記憶力に問題がありそうです、我ながら(T_T)

いいねいいね: 1人

常世織姫が越智の姫であることは、宇佐家の伝承で伝わっています。

三島溝杭一族と越智族の関連は、実は曖昧です。

伊予の大山祇神社が越智に関連していること、四国の阿波姫が事代主の后とされていること、くらいでしょうか。越智ではなく、三島=阿波といった方が正確かもしれません。

いいねいいね

下照姫=アカルヒメではないのですね。だとすると、もちろん天稚彦=天之日矛ではありませんよね。時系列もおかしいてすし。天稚彦が摂津に関係する痕跡があったり、摂津といえば三島溝杭の娘の玉櫛姫から連想して、アカルヒメが玉櫛姫ではないか→ということは下照姫=玉櫛姫ではないかという説もありますよね。面白いけど、それではみんな同一人物になってしまうじやないか〜と思い、混乱するので深堀りをストップしました(笑)

個人的には、天稚彦の別名が建葉槌命で、竹葉瀬之君に似てるなあとなんとなく思ったことがあります。

たしか、神功皇后こと息長帯比売の息子の応神天皇は、出生の秘密があって、ほんとは養子で竹葉瀬は豊彦の子孫で、宇佐の姫巫女、豊玉姫ことトヨの子孫であった。と口伝にもありましたよね。豊彦、つまり宇佐家と天稚彦がなんか関係があるように思えたのです。建葉槌命と名前ちよっと似てるだけですけど、何かの暗喩かなと。

それから、みしまる氏の三島溝杭のことが書かれてる本を読んだときに、木花咲耶姫ことアタツ姫は、三島溝杭の娘だったという説を書いておられました。それだとひとつ解せないのが、アタツ姫が三島溝杭の娘であるならば、玉櫛姫とアタツ姫は同じ父をもつ姉妹であり、イニエとイソタタライズズヒメは祖父が同じで三島溝杭で。。ええっ!イニエ大王って、三島溝杭の血をひくのですか。。 物部ですよね、物部。口伝にこれありましたっけ?わたしが、見逃してるだけでしょうか?

だから、三島鴨神社のご祭神に、大山咋神と木花咲耶姫が祀られているのでしょうか。。真実はどれが正しいのか知りたいので教えて頂ければ嬉しいです。

この説は、どうなのでしょう。三島溝杭、三島家は海洋技術にすぐれ、四国から摂津へと私は思ってたのですが、九州から瀬戸内海、四国三島、淡路島経由で摂津へ渡った一族なのでしょうか。何かこう、三島家はすべての中心にいるような気が確かにします。出雲王家、渡来系王家、こぞって三島溝杭の娘と婚姻関係を結ぶほど、ハイブリッドな血筋なのでしょうか。八咫烏がわからなくなるのも、この三島溝杭の系統が絡んでくるからなのかなあと思う時あり。

そういえば三島暦は、この一族が海を渡るときの太陽から開発した太陽暦?たしかにエジプトのオベリスクから暦を読むのと似てる気もします。三島溝杭、の溝杭は航海するときの水脈の道標だとすると、なんか海を渡ってやってきた渡来人、それは大陸でも朝鮮半島でもない、もっとオリエンタルな出自((笑))を感じてしまいます。マヤ人とかエジプト人とかフェニキア人とか。。あまり、なんでもユダヤとかするのは嫌なんですけど、

三島溝杭命にはこうなんだか、海の民にプラスものすごい先進的なものを日本にもたらした一族じゃないでしょうか。大山咋命の咋も同じですよね。私、前はこの神様、クナト大神かと思ってました。オオヤマツノミ=三島溝杭なんですね(^_^;)

いいねいいね: 1人

建葉槌=竹葉瀬之君説、面白いですね。可能性はあるかもしれません。

アタツ姫が三島溝杭の娘だというのは、少々飛躍すぎの気がします。三島は越智系であるというのが僕の考えですが、磐長姫は三島・越智の姫であった痕跡を感じてます。磐長姫と木花咲耶姫は姉妹としてニニギに嫁いだことになっていますので、アタツ姫も三島の血筋である可能性はあります。

しかし彼女はあくまで薩摩の姫ですので、三島溝杭とはやや遠縁ではないでしょうか。

オオヤマツミはクナト神であろうかと思います。溝杭の本拠地・摂津には神奈備をオオヤマツミとして祀る場所は無いように思いますので。

いいねいいね