岡山県総社市秦の高梁川沿い。

姫社神社に参拝するときに見かけた磐座のような岩。

これは「石畳神社」(いわだたみじんじゃ)という聖地だというのを後で知り、再び当地を訪ねることにしました。

巨岩をぐるりと反対側に回ったところに、参道がありました。

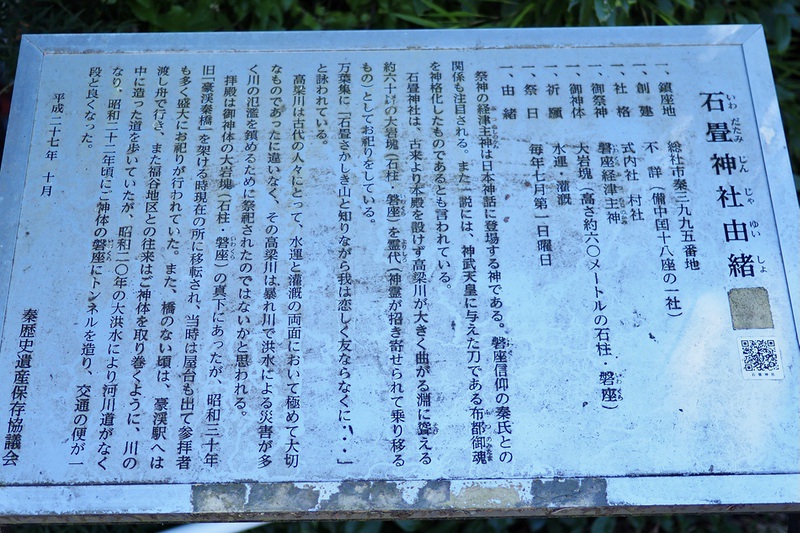

由緒によると、祭神は「磐座経津主神」(いわくらふつぬしのかみ)とあります。

秦氏だからフツヌシか。しかしフツヌシは物部の神なので、出雲←ヒボコ←磯城(海部)に、さらに←物部が加わることになります。ややこしいな。

吉備といえば、当地から北東30km程のところに、「石上布都魂神社」があります。そこも社名の通り物部の聖地となっていますが、磐座祭司の形状は物部とは思えないものでした。

記紀による影響でしょうか、後に物部神話に上書きされた可能性を感じます。

階段を登ったところに社殿があります。

本殿はなく、直接磐座を祀る形式です。

「辺津宮」というのは、この先の正木山山頂の「麻佐岐神社」を「奥津宮」とするもののようです。

麻佐岐神社参拝は350mほどの山を登山する必要があるようです。写真ではトグロを巻いた蛇のような磐座があるみたいで、また機会があれば訪れてみようかと思います。

まあ、そんなわけで、今回はこの石畳神社の御神体を拝みに、せっせと山を登るわけです。

聖地巡礼は、体力勝負。

麗しき常世の姫君が座す、白山再登拝を夢見る僕は、この程度で弱音を吐いていてはいけないのです。

ひ~。

最近また体重が増えたので、来夏までに減量せねばなりません。できるのか、ワイ。

しばらくすると、分岐がありました。

そこから程なくして

見えてきました、御神体が。

おおーっ!何ということでしょうか。

素晴らしい。

下から見た時は気付きませんでしたが、

四角く加工した岩を、積み上げています。

このような特徴のある磐座を、僕は熊本の人吉で見かけました。また、佐賀の山中にもあると聞いています。

そして、先日、越智の白山比咩・菊理姫を祀る兵庫六甲山の山中でも見る事ができました。

更に先端のこれ。

岩を1/3ほど突き出して積む、この磐座の形状は各地に見られ、九州王朝説を支持するN氏はこれを「亀の磐座」だとおっしゃっていました。

すると、この積み上げられた四角い岩は、亀の甲羅を意味しているのでしょうか。

六甲山の磐座も積み石の磐座を「剣岩」としていましたので、当地も剣の神・フツヌシを祭神に当てたのでしょう。

でも本当は、剣ではなく、「鶴・亀」(ツル・ギ)の方かもしれません。

つまり、ここからほど近い姫社神社のアカルヒメも、そっちのお方ではないかとムリクリ結びつけようと、僕は考えてしまうのです。

石畳神社の聖域は、ここから先は立入禁止になっていますが、好奇心の旺盛な僕でも、先に進もうなんて馬鹿な考えは起きません。

このギリギリOKな場所からの撮影でも、十分足が震えていました。

参道の磐座方面への分岐点のところに、もう一つ道がありました。

パノラマ展望とありますので、せっかくなら行ってみようと思います。

なんて軽い気持ちで進んでみたのですが、

結構登る羽目になりました。ヒェ~。

それにしても、由緒には、

「拝殿は御神体の大岩塊(石柱・磐座)の真下にあったが、昭和三十年旧「豪渓秦橋」を架ける時現在の所に移転され、当時は屋台も出て参拝者も多く盛大にお祀りが行われていた。また、橋のない頃は、豪渓駅へは渡し舟で行き、また福谷地区との往来はご神体を取り巻くように、川の中に造った道を歩いていたが、昭和二〇年の大洪水により河川道がなくなり、昭和二十二年頃にご神体の磐座にトンネルを造り、交通の便が一段と良くなった」

とありましたが、やむなしとはいえ、よくぞ御神体にトンネルぶち開けたものだなと思ってしまいます。

石の隙間は固めてある風ですが、工事の衝撃で崩落でもしたら、目も当てられないところです。

「岩畳 畏き山と 知りつつも 我れは恋ふるか 並にあらなくに」

(いはたたみ かしこきやまと しりつつも あれはこふるか なみにあらなくに)

万葉集1331番のこの歌は、この石畳神社の御神体のことを言っているという説もあるようです。

「岩が重なる険しい山と知りながら、そんな高貴な女性をこの自分は恋いこがれているというのか、並々ならぬ道だというのに」

ニュアンス的にはちょっと岩畳神社とは違う気がしますが、青い空を見上げながら、謎の女神に恋焦がれるというのは、まあ確かに並々ならぬ道であると、僕は共感したのでした。