まさか丸い子がもえる日が来るとはね。

茫洋としたアニメの偉大さを胸に、国東半島の港を旅立つ僕の行き先は、

姫島だった。

国東半島の北約6km、瀬戸内海西端、周防灘と伊予灘の境界に位置する離島、それが「姫島」(ひめしま)。

かのヒメコソの神が降臨したことにより、その名が付いたとされます。

島との行き来は、国東市の伊美港と姫島港を結ぶ、「姫島村営フェリー」を利用します。

自治体としては姫島全体が姫島村となっており、大分県内で唯一の村でもあります。

普段はとても長閑な島ですが、鎌倉時代の念仏踊りから発展したといわれる姫島村の盆踊りでは、キツネ踊り、アヤ踊り、銭太鼓踊り、猿丸太夫踊り等がくり出して、とても賑わうのだそうです。

また、春と秋は旅するアサギマダラが飛来することでも有名で、幻想的な風景を求めて、カメラマンもたくさん来島します。

島の楽しみといえば美食。姫島は車エビの養殖が有名で、速水の瀬戸のタコも絶品。ならばと車エビとタコの天丼を賞味しようではないか。

ちなみに姫島の食堂は、どこもランチタイムを過ぎると閉店してしまうので、お早めにどうぞ。

姫島の長さは東西約7km、南北約4kmで東西に細長い形をしています。

島内には「七不思議」と呼ばれるスポットもあり、広範囲に散策することができます。

その散策の足におすすめなのが、

レンタルの超小型電気自動車です。

1人乗り、2人乗り、4人・7人乗りなどがあるようです。

狭い島道も、こいつならスイスイ移動できます。

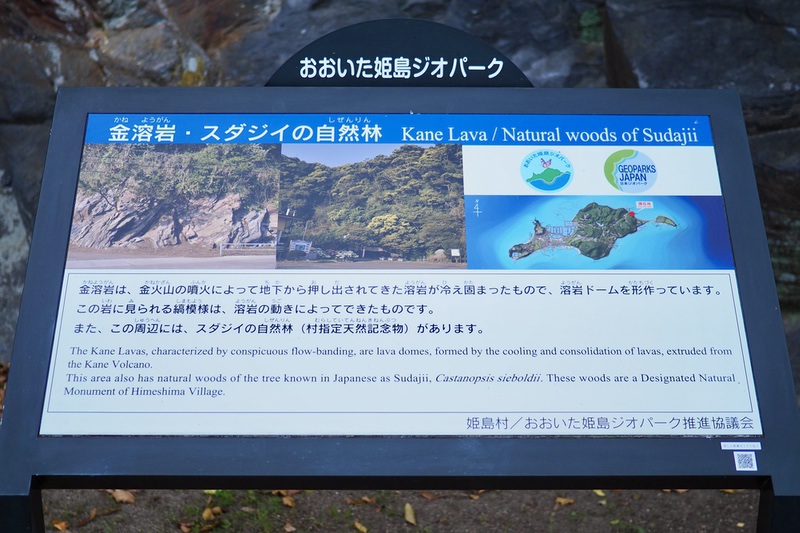

また、七不思議の他にも、島内にはジオパーク的な見所も多く、チョイ止めで見学するのにも便利です。

姫島の東端に来ました。

この先には灯台があるのですが、その下の海蝕洞窟内の海面から上2m位の所に、牡蠣が群棲する場所があるそうです。

その牡蠣は海水につかることがなく、食べると腹痛を起こすといわれています。

また阿弥陀三尊の形に似ているので、阿弥陀牡蠣(あみだがき)と呼ばれ、姫島七不思議の一つに数えられています。

電気自動車を止めて、灯台まで歩いてみます。

すると、「ハートの切り株」なる案内がありました。

ここ最近、ぽっかりと穴の空いた僕のハートに、愛を注入するのに丁度良さそうです。

と思ったら、こちらもぽっかりと空っぽで、愛は売り切れでした。

このハートの切り株は、お姫様のしわざのようです。

この切り株はまだ生きているのでしょうか。愛が蘇ることを、願いましょう。

灯台が見えて来ました。

ひっそりと、旅人の行く末を照らす白い塔。

姫島灯台は、明治37年(1904年)に初点灯した石造りの灯台です。

『慶長年間(西暦1596年~1615年)に小倉城主の細川忠興が、豊後国姫島で「かがり火」を焚いて航行する船に便宜を与えた』との記述が残されており、古くから航行する船舶の要衝であったことが知れます。

少し西に戻ったところに「浮田」(うきた)と呼ばれる七不思議があります。

ある時、姫様が島民へ穀物の作り方を教えることになりました。その農地を造る際に、誤って大蛇の夫婦が住む池を、雌の大蛇ごと埋めてしまったと言い伝えられます。

そのため、この田が揺れるというので「浮田」と呼ばれるようになったということです。

また、この浮田には、大蛇に因むむかし話もあるようです。

姫島は小さな島ですが、『古事記』の国産み神話にも登場します。

イザナギとイザナミが12番目に産んだ女島が姫島とされ、別名を「天一根」(あめのひとつね)と呼ばれています。

アメノヒトツネ、これは神格化した名前だと思われますが、どのような意味を持つのかわかりません。

ただ、僕は筑紫・伊勢忌部の祖神とされる製鉄の神「天目一箇」(あめのまひとつ)を思い浮かべました。

姫島が国産みで登場するのは、とても良質な黒曜石がこの島から採れたためであろうと思われます。

天然ガラスと呼ばれる黒曜石は、鉄器が生産されるまでは主要な刃物であり、生きていく上での必需品でした。

姫島産の黒曜石で作られた石器は、中国地方や四国地方の縄文時代遺跡から発見されており、この時代に広く流通していたことが知られています。

なにやら、怪しげな水溜りがありました。

これは「拍子水」(ひょうしみず)と呼ばれる七不思議のひとつで、お姫様がおはぐろをつけた後、口をゆすごうとしたが水がなく、手拍子を打って祈ったところ水が湧き出したのでその名が付いたといいます。

この水は飲用も可能な炭酸水素塩冷鉱泉で、水温は約25℃です。

近くに源泉(25℃)と、温水を加えた温泉(41℃)を楽しめる施設もありました。