一書に曰く。

都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)が国(意富加羅国)にいた時のこと、牛に農具を背負わせて田舎に行くと、牛が忽然と消えてしまった。

彼が牛の足跡をたどっていくと、それは郡の役所の中へと続いていた。すると、一人の老翁が何処からともなく現れて言った。

「お主が探しとる牛は、この役所の中におる。役人らは『この牛はきっと美味いに違いあらへん。殺して食べてまおか。もし飼い主が探したってきたら、物で償うとええで』と言って、お主の牛を食べてしまったぞ。お主が奴らに牛の対価に何が欲しいかと聞かれたら、財物を望んではいかん。よろしいのは、願わくば郡内に祭る神をいただきたいと、言うことぢゃ」

老翁は不意に消え、暫くすると役人らが中から出て来た。案の定「牛の対価として何が欲しいか」と聞いて来たので、阿羅斯等は老翁に教わったように答えた。 その村の祭神は白石であったので、白石を牛の対価として受け取ることにした。

都怒我阿羅斯等は、白石を妻が寝ている部屋に置いていたところ、驚いたことにその神聖な石は変化して、美しい乙女になった。 それで阿羅斯等は大いに歓び、えっちなことを考えた。ところが阿羅斯等がえっちなことで頭が一杯で、目を離した隙に、乙女は逃げ出してしまった。

阿羅斯等はあわてて自分の妻に「乙女はどこへ行ったのだ」と聞いたところ、妻は「東の方に向かった」と答えた。阿羅斯等はすぐに乙女の後を追い、遂に遠く海に浮かぶ大和の国に入った。

乙女は難波に行き、その後は豊国の国前郡(くにさきのこおり)に逃れて、そこで比売語曽の神となったという。

-『日本書紀』より。

… 僕も丸い子にポコポコされたい。。

というわけで、大分県の姫島には「比売語曽社」(ひめこそしゃ)が鎮座しています。

比売語曽社は姫島の名前の由来となった比売語曽神(ひめこそのかみ)を祀る神社であり、創建年代は不詳とされます。

参道を歩いていくと、シックな石の鳥居に素朴な社殿がありました。

鳥居には、神仏習合期を思わせる丸い石が挟まれています。

そう言われてみれば、比売語曽と言う名の響きは、仏教的な香りを感じなくもありません。

では、その正体は、やはりアカルヒメなのでしょうか。

姫島の比売語曽社の由緒は、『日本書紀』の「垂仁帝」の段で「一書に曰く」として記される、意富加羅国王(現在の韓国南部)の子である「都怒我阿羅斯等」(つぬがあらしと)の話を引用しています。

この話は、『古事記』における辰韓(後の新羅)の皇子である「天之日矛」(あめのひぼこ)のエピソードとほぼ同一であり、ヒメコソ神と阿加流比売(あかるひめの)は、同一の女性として考えられています。

『古事記』の応神天皇記にある記述では、ヒボコが手に入れた赤い玉は、同じく美しい娘になったとあります。ヒボコは娘を妻とし、娘は毎日美味しい料理を出していましたが、あるときヒボコにDVを受け、彼女は母国の難波に逃げてしまいました。その娘は、難波の比売碁曾の社に鎮まる阿加流比売神であるということです。

『日本書紀』にもヒボコの名は見えるのですが、それはツヌガアラシトの後での登場となり、そこに逃げる妻神の話は記されていません。

比売語曽社の裏手に、奥宮がありました。

薄暗い窟に石の祠があり、その裏にも祠があって、石が祀られていました。

姫島七不思議のひとつ、「かねつけ石」がありました。

お姫様がおはぐろをつける時、石の上に猪口と筆をおいたところ、その跡ができたといわれており、「おはぐろ石」とも呼ばれます。

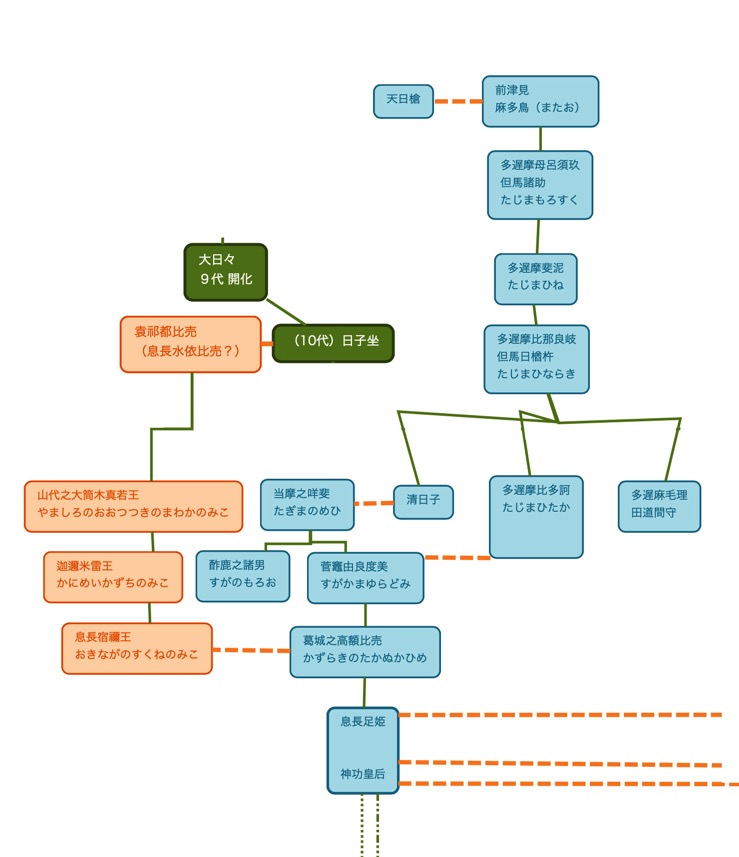

古事記と日本書紀には、それぞれヒボコの系統が記されており、それは若干の違いはあるものの、ほぼ同じ内容となっています。

妻の名前は両書で違っており、古事記では、アカルヒメと再会できなかったヒコボは但馬国に上陸し、そこで現地の娘「前津見」(まえつみ)と結婚したとなっています。

対して日本書紀では、播磨国から宇治川を遡って近江国に一時住み、若狭を経て但馬国に至ったヒボコは、そこで出石の大耳の娘「麻多島」(またお)を妻にした、としています。

ヒボコを祀る、但馬の出石神社では、妻の名を日本書紀の麻多島として摂社に祀っていました。

この両書におけるヒボコの系統は、だいたいこのような感じに重なり、前津見と麻多島は同一人物であると考えて差し支えないように思われます。

また、ほぼ同じ系統が古事記・日本書紀にそれぞれ記されていたことにより、少なくともそう伝える話が記紀編纂期にはあったのだと言うことになります。

ヒボコの子孫は、有名なタジマモリのように、タジマ何某という名の人物が連なりますが、突如として息長の名が出てくることに、僕は違和感を感じていました。

息長とは「命が長い」「不老不死」に通じる名だと考え、越智族が関係しているのではないかと推察したのです。

そこでヒボコと前津見・麻多烏の子孫がタジマ何某で、越智族が贈った妃・アカルヒメとの子孫が息長氏なのではないかと、僕は想像を膨らませたのですが、こうして記紀の記述を系図にしてみたら、どうやら違うと言う結論になりました。

古事記の系図では、ヒコイマス大君と袁祁都比売(おけつひめ)との間の子孫が「息長宿禰王」に繋がるとされていますが、ヒコイマスに嫁いだ天之御影の娘に「息長水依比売」(おきながのみずよりひめ)の名があり、後者との子孫が息長宿禰王になるのではないかと疑われるところです。

天之御影といえば近江国「御上祝」の祖神で、天津彦根の息子であり、天目一箇命(あめのまひとつのみこと)と同神であるとされています。

そして妹に「息長大姫刀自命」がおり、彼女は別名を「比売許曽命」といい、アメノヒボコの妻と伝えられていました。

ところで、この木ですが、七不思議の「逆柳」(さかさやまぎ)と呼ばれるもので、お姫様が使った柳の楊枝を土中に逆さまに挿したところ、芽を出したといわれています。

姫島の北浦に来ました。

そこから見える矢筈岳は、まるで首の超長い亀のように見えます。

そして沖にぽっかりと浮かぶ島は、七不思議の「浮洲」(うきす)です。

沖合の小さな洲に漁業の神、高倍様を祀っており、高倍様と鳥居は高潮や大しけの時でも決して海水につかることがないと伝えられます。

岸に見えるのは、姫島最後の目的地、観音崎です。

さて、五条桐彦名物の、ひぃひぃタイムが始まります。

といっても大した距離ではありませんが、登ります。

登りますよー。

ひぃ~っ。

到着です。

おお、なんたる絶景。ひぃひぃタイムの後のご褒美は格別です。

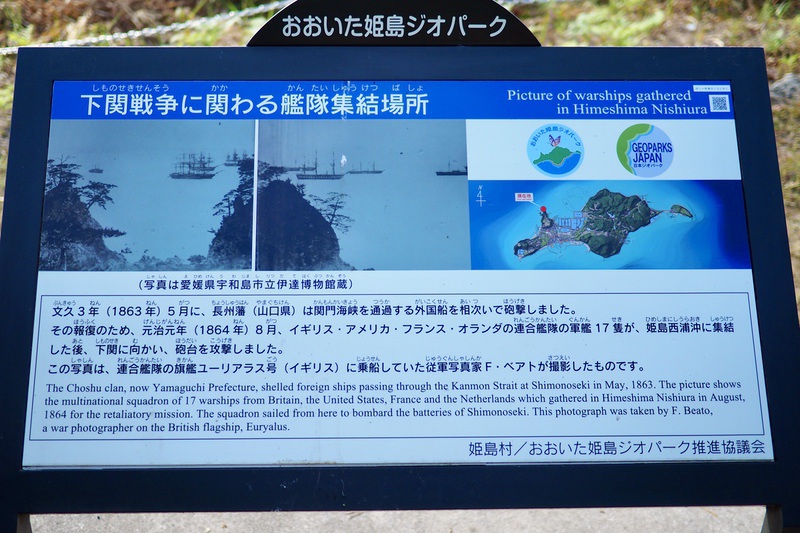

ここは、文久3年(1864年)の下関戦争で、英、米、仏、蘭の連合艦隊が集結した場所なのだそうです。

その際、イギリスから帰国した伊藤博文、井上馨が調停のため来島。また、幕府の軍艦奉行勝海舟が、戦闘終結後に姫島に上陸し、戦闘の模様について情報収集をおこなったと伝えられています。

風が気持ち良い。

岬の先端まで、もう少し歩きます。

途中には、石仏がいくつか見られます。

そして崖先を転げ落ちると

そこに「千人堂」(せんにんどう)と呼ばれる観音堂がありました。

馬頭観世音を祀る千人堂は、大晦日の夜、債鬼に追われた善人を千人かくまうことができたので、この名がついたとされます。

いったいこの小さな御堂のどこに、千人もの善人をかくまえたのか、それが姫島七不思議の一つとして伝わります。

しかし僕の最終目的は、この七不思議制覇ではなく、こちらの方。

そう、姫島の黒曜石。

観音崎先端部は、露天の黒曜石が観察できる全国でも珍しい場所で、平成19年(2007年)に「姫島の黒曜石産地」として国の天然記念物に指定されている、とは聞いていたのですが、

すっご。

とにかく辺り一帯の岩という岩が、純度の高い黒曜石だらけなのです。

採石してぇ~。でもダメです。

通常のガラスよりも硬質だという、天然ガラスの純黒曜石。

大自然の神秘を目の当たりにし、僕は岩に頬ずりします。

高さ40m、東西120mの広範囲にわたって、今もこれだけの黒曜石の断崖が残されていました。これを見て、僕は思います。

先の「香春神社」の記事において、Xで反証のリツイートがありました。

「辛国息長大姫大自命」(からくにおきながおおひめおおじのみこと)を祀る香春岳一ノ岳の、今のあられもない姿を嘆いた僕の記事に対して、「息長うんぬんの事情を知らない方々は、五条桐彦のような反応が普通かもしれませんね」というものでした。

内容としては、香春一ノ岳は昔から銅を産する山として尊ばれており、渡来氏族秦氏の金山師=鉱山技師が信仰の対象として来たので、もとから採掘が前提の山だった。だから、山体がなくなるまで露天掘りしてもなんら問題ないとのことでした。

神功皇后時代に銅の採掘がなされていたことは知っていましたが、なるほど、この反証を見て、採石一族的な発想ではありうるのかも、とも思えました。

しかしここに立ち、彼の言い分は違うな、と改めて考え直しました。

日本は小さな島国であり、古くからそこに暮らす一族は、再生を考慮しつつ生活せざるを得ませんでした。

伐採をしても植樹をし、限り在るものは採り尽くさず、自然に対する節度を知る、それが僕らの先祖一族のあり方でした。

彼らは採り過ぎると、土地の力を弱めてしまうことを知っていたのです。

こんなに素晴らしい黒曜石であっても、多くを採り尽くすことなく、こうして岩容・山容を残したのです。

採れるだけとって、採り尽くしたら次の場所へ行けばいい、そういう発想は大陸や半島の、たくさん禿山をこさえた民族的な発想です。

僕の考える息長の祖系は四国の越智族であり、越智族は後年確かに物部族など、秦氏の影響を受けていますが、根底は出雲族に近いものだと考えています。

彼らは豊族とも繋がりが強く、古代から姫島の黒曜石採掘に携わってきたのでしょう。

越国も越智から来ているとすれば、糸魚川の翡翠を採石できたのも頷けます。

しかし彼らは、糸魚川の翡翠も、四国の翡翠も、隠岐島・神津島、そして姫島の黒曜石も、採石し尽くすということはしてこなかったのです。

必要なものを最小限だけ頂く、それが神に対する我が国の古来の節度でした。

アメノヒボコと敦賀の氣比神宮に鎮まるツヌガアラシトは同神であり、ヒメコソ神はアカルヒメと同神で、息長大姫刀自命、下照姫命、辛国息長大姫大目命、真野の長者の娘の玉依姫(般若姫)などとも同一人物であるとの諸説があります。また、宇佐神宮の比売大神もヒメコソ神とする説も存在します。

アカルヒメは赤い石、ヒメコソの乙女は白い石が変化したものでした。

アメノヒボコとツヌガアラシトの渡来時期も違っているようですし、ツヌガアラシトは3年後に帰国したとされています。

そもそも記紀ではヒボコの渡来時期がどちらも偽って記されているので、これらの伝承や説をどこまで参考にしたものか悩ましいところですが、辰韓及び新羅からの王族の渡来は幾度か行われ、そこに息長家が妃をたびたび出していたということではないか、と僕は考えます。

息長のタラシ姫が秘密裏に、豊家(越智家)の竹葉瀬ノ君を養子に迎えられたのも、そういった関係なのだろうと推察します。

ともかくも、豊の国の果ての島に眠る白石の姫君は、越智の姫ではなかったか、と思われたのでした。