HEY!徳島にも天の岩戸がある・YO☆ って言うんで行ってきました。

徳島の岩戸はずっと気になっていた場所でした。

道中ですごい崖を見かけて車を降りてみれば、何と美しい川だことか。

ここは高越大権現と呼ばれる場所なのですが、調べてみると、高越山から分霊され祀られていたらしいのですが、現在はまた高越山の方に戻されたとの事でした。

つまり、もうここに高越大権現の御魂は置いてない、と言うことなのでしょうか。どうりでひどく廃れていました。

高越山、越、越智・・・いやいや、いやいやいやいや。

さて、かつては徳島の天の岩戸を訪ねるときは、2時間ほど登山をしなければならなかったそうですが、今は林道が通っていて車で行けるとのこと。

ラッキぃ☆とブンブン車を走らせてきましたが、その林道のあたりから雪道になっていました。

ツルんといけば崖の下、と言わんばかりの林道を、我が人生に未練なしとノーマルタイヤで踏ん張ってきましたが、ふとベッドの下に隠した女性の神秘について書かれた秘本を残してきたことに気がついた僕は、まだ死ぬわけにはいかぬと手前1km程のところで車を降り、歩くことにしました。

冷たい空気の中、てくてく歩いて行くと、見えてきました、

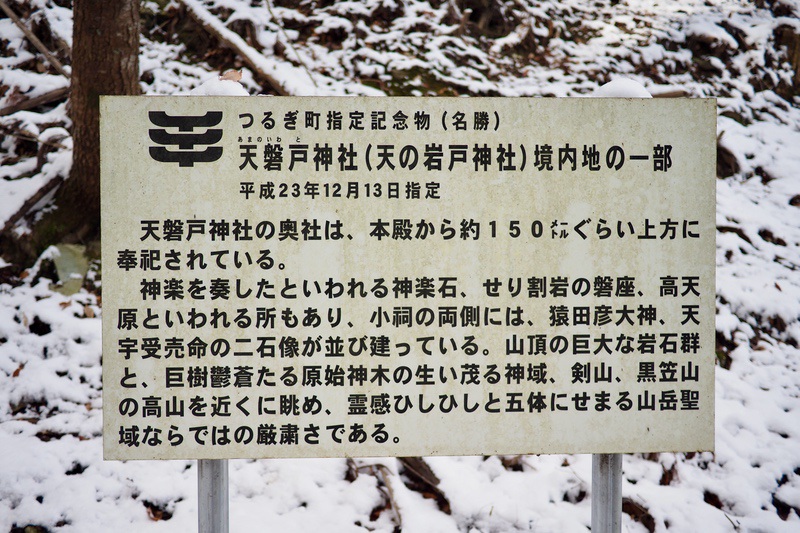

ここが徳島の岩戸「天磐戸神社」(あまのいわとじんじゃ)です。

鳥居の下に狛犬さんがいらっしゃいましたが、

これこれ、君たちは一体ナニ星人なのかい?

どう見ても、獅子というより爬虫類のお顔をしていらっしゃいます。

近くにはかち割られた石と樹木が見事に融合したものもありました。種族は違っても、愛は結ばれるもの。

しかしその風貌は、どこか異国の古代遺跡を思わせます。

阿波青石を積み上げた石段も、少し異国の雰囲気を滲ませていました。

もっとも、徳島一帯では、このような石段は珍しくありません。

阿波青石は緑泥片岩(りょくでいへんがん)といい、板状に割れやすいのが特徴です。

社殿がありました。

中を覗くと、菊花紋が掲げられています。

天皇家の紋が十六菊花紋なのに対して、こちらは十七菊花紋、つまり1枚花弁が多いのだそうです。

しかし厳密には、皇室の家紋は十六八重表菊になりますので、花弁の総数は32枚ということになります、たぶん。

まあとにかく、足を先に進めます。

天の岩戸はこちらですよ♪という案内板が立っていますが、雪に埋もれてしまいそうです。

僕もこんなところで雪に埋もれてしまえば、春に新鮮な冷凍五条桐彦となって、ベッド下の秘本とともに皆様に発掘されることになりかねないので、とっとと岩戸を攻略しなければなりません。

徳島の天の岩戸は、徳島県の最高峰で西日本で2番目に高い山である「剣山」の麓にあります。

約2000mの剣山から、直線距離で6km北北西に位置する形です。

参道という名の山道を歩いて行くと、途中に賽銭箱が置かれた磐座がいくつかあります。この石は、頂部にミミズが這ったような模様があります。

丸く抉り削られた石がありました。

事前に予習で見た動画では、これは杯状穴であり、横にして酒などを満たしていたと説明されていました。

これは舟石。確かに船の形をしています。

こちらも本来は、横向きに置かれていたのでしょう。

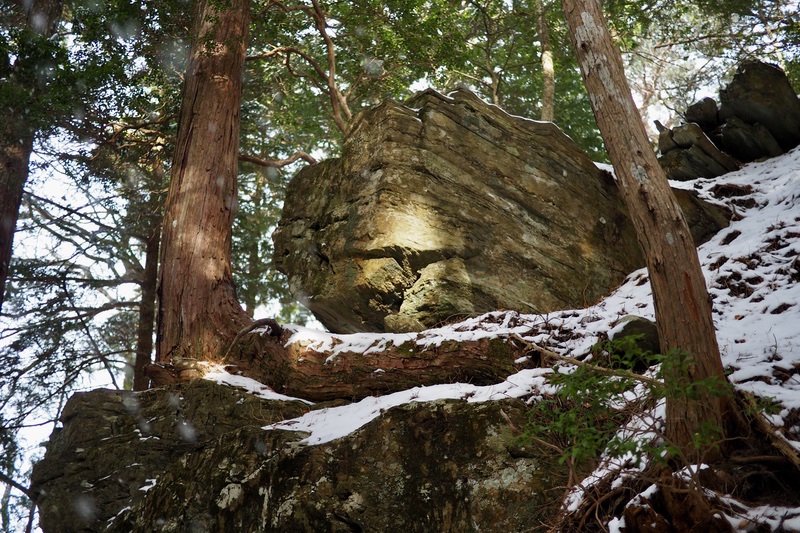

明らかに人の手による細工が施された石の先に、圧倒的な威を放つ何かがあります。

菱形の巨岩です。

阿波青石は確かに、スライスしたように薄く面で割れやすい石です。

が、この岩の形は、人の手で整形されたものではないでしょうか。

いくつかの磐座遺跡では、このような角度をつけた岩は天体観測に用いられた、と、よく説明されます。

巨大磐座の手前には江戸期の石灯籠があり、3つの丸が彫られています。

側面が月と太陽なので、これは星かもしれませんが、手前と奥の穴は上下が逆になっており、Δと∇であると予習動画では説明されていました。

菱形の磐座の奥に、さらに重厚な磐座があり、手前にサルタ彦とアメノウズメの石像が立っています。

このような新しい造形物は、古代自然系の聖地には不必要だとは思いますが、サルタ彦の鼻が長いので、キライではありません。

サルタ彦とウズメちゃんがカップルという設定は、豊来入姫が物部イクメ王の刺客から逃れ、サルタ彦を祀る椿大神社に匿われたことに由来します。

彼女はその地で暗殺されてしまいますが、サル女の君として御魂は祭祀され、それが古事記でアメノウズメとして記されることになりました。

鼻が長いと言えば、この磐座はイノシシの鼻のように見えます。

下は岩陰祭祀場となっており、

上は平坦になっているとのことです。

この巨石が「神楽石」と呼ばれる由縁です。

神楽石の下には、巨石が傾かないように、支柱となる石が差し込まれています。

やはりイノシシのようなお顔をしています。あるいは勾玉か。

神楽石の横をぐるりと周回すると、

そこにも無数の岩がありました。

そしてここが神楽石の上。

雪で滑らないように、おそるおそる足を忍ばせますが、

よほどツルツルでなければ、転けても下に落ちないくらいの広さがあります。

ここから山頂方面を見上げると、

目の前に天の岩戸がありました。

弟スサノオのやらかしに激おこのアマテラちゃんは、岩戸の中へ。日本最初の引きこもり伝説は、世の中を暗黒に染める、大迷惑なものでした。

こりゃいかんとオモイカネじいさんの発案で、ウズメちゃんは半裸でおどり、神々は大宴会。

なにごとー、と外の様子をアマテラちゃんがチラ見した隙に、タヂカラオが岩の戸をガシリとつかんでぶん投げちゃいます。

「あわわ」

これが「天岩戸神話」のダイジェスト版です。

江戸時代の頃から、徳島の天磐戸神社では神楽が奉納されてきたそうです。

たしかに、神話(物語)のシチュエーションとしてはピッタリです。

岩戸の前の入口には、二本の石柱が立っています。

鳥居みたいなものでしょうか、阿波地方には、こうした石柱が他にも見られます。

これは倒れていたようで、修復しましたよという内容が書かれていました。

岩戸の前には天磐戸神社の奥宮が置かれ、

その奥が岩屋になっていて、

天上は崩れかけています。

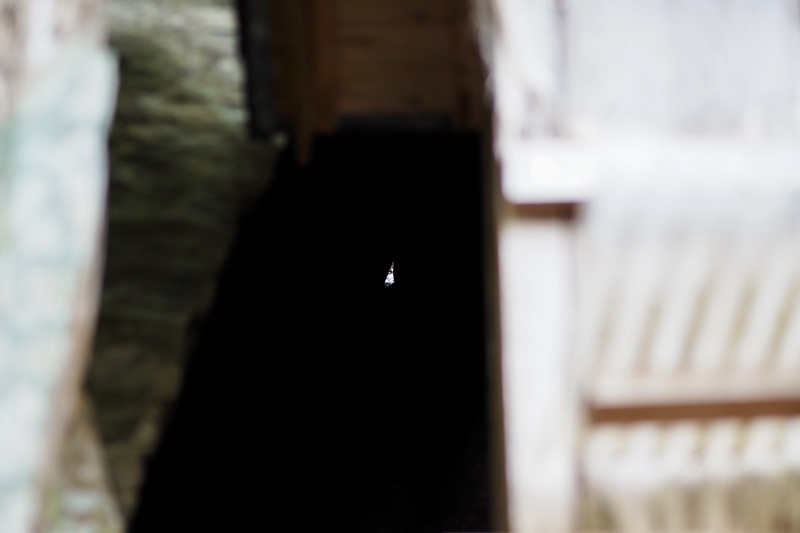

すると、ん?

奥に三角形の穴がある。

これは、わざと開けられた穴ではないでしょうか。

穴は神楽石の舞台からも視認できます。というか、舞台からの方が見えやすい位置にあります。

この穴は何を示しているのでしょうか。

穴の正体を探して、岩戸の磐座を、ぐるりと周回します。

道が細く、石の上を覆う雪で、足を滑らしそうです。怖い。

磐座を回り込んだ先にも、何かが祀られていました。

鳥のような岩の下に祀られるのは、天岩戸別神でした。

でも、あれっ?ひょっとしてこれ。

これが鶴で、

この人が亀さんではないでしょうか。

鶴と亀、ツル・ギ。剣山では、鶴岩・亀岩のある洞窟(岩屋)に、ソロモン王のアークが隠されたって話でしたよね。

「あわわ」

先にも記したように、剣山はこの天磐戸神社から、直線距離で6km南南東の位置にあります。

ということは、陽の低い冬至の頃に、剣山頂に昇った太陽が指し示す場所が天磐戸であり、そこに秘宝が眠っている、なんてことはあるのかな?

予習動画ではおじさんが、「鏡石があって東を向いていた」とおっしゃっていましたが、その反射した光が示す場所に、お宝はあるのかな?知らんけど。

まあ、ソロモン云々は僕はあまり信じていないんだけど、このような明らかに人が手を加えた磐座群が、山奥にひっそりとある不思議は、如何ともし難いわけです。

ありました、たぶんこれが、穴の正体ではないでしょうか。

横を見ると、鶴岩の上にも、亀のような岩が乗っかっています。

ここは聖地であるとともに、いにしえの王の墳墓なのかもしれません。

冬至に近いこの日に、先程の穴に太陽光が入るのかと思いましたが、方角的に有り得なさそうです。

ここに鏡岩が置かれていたら、反射でひょっとしたら差し込むのかもしれませんが。

それにしても、不思議な場所です。

この一帯には他にも、ピラミッドのような磐座や、

巨圧な磐座がゴロゴロ鎮座しています。

そして森と一体となったそれは、日本的というよりも、どこか異国の古代遺跡を彷彿とさせます。

近辺の忌部神社の磐座とも違う印象に思え、どちらかというと対馬のあの神殿遺跡に近いように思えました。

ここが古代の祭祀跡であったのは間違いないと思われますが、縄文・弥生期の祭祀出土品が出たという話は聞きません。

もっと発掘すれば、何かわかるのかもしれませんが。

とにかく何が何だかわからない巨石遺跡に興奮しつつ、失いかけていたノーマをたっぷり補充した僕が神楽石の舞台に戻ってみると、

神体岩の頂部に、太陽光が差していました。

冬至は、陰の氣が極まり陽に転ずる、一年でもっとも重要な日であると、天の声が囁きます。

岩戸神話も太陽神の生まれ変わりを象徴します。

四国は敗れたものが流れ着く常世の国(死國)。そこに岩戸があるのはとても意味深いことであるのではないかと、陽光のサプライズを見ながら、僕は感じていたのでした。

ここを訪ねたおり、もっと東側の佐那河内村の天岩戸別神社にも参りました。「手力男神は佐那那縣に坐す」(先代旧事本紀)から由来してるとされ、隣の神山町の天岩戸立岩神社と対になって双方磐座ががっちり。阿波国風土記では「阿波元山(立岩神社)から大和香久山に磐座を伝えた」とも あわわ😅

いいねいいね

なるほど、やはり四国は手力男の気配を感じますね、あわわ。。

いいねいいね: 1人

narisawa110

今までの事をまとめてたんですけどね。岩戸、岩戸別、岩戸分神社は、全国に満遍なくある感じなんです。東北にもあります

岩の字は磐と同じだと考えると、信仰の担い手は大彦や高橋の様な気もてきますね。なんで「別」の字がつくのか。

いいねいいね: 2人

確かに多いんですよね。

天岩戸神話が人気があるからかもしれませんが。

いいねいいね: 1人