土左の郡家の内に社あり。神の御名は天の河の命とせり。その南なる道を下れば社あり。神の名は浄川媛の命、天の河の神の女(むすめ)なり。その天の河の神は土左の大神の子とせり。

― 『雅事問答』所引『土佐国風土記』逸文

土佐神社から東方面に2.3km、高知県高知市布師田(ぬのしだ)に、「葛木男神社」(かつらきおじんじゃ/かずらきのおじんじゃ)があります。

昭和47年(1972年)に、近隣の「葛木咩神社」(かつらきひめじんじゃ)を合祀しました。

祭神は「高皇産霊神」(たかみむすびのかみ)、「葛木男大神」(かつらきおのおおかみ)、「葛木咩大神」(かつらきひめのおおかみ)の三柱。

葛木男大神は、「葛城襲津彦」(かつらぎそつひこ)とする説や、高皇産霊命とする説があるのだそうです。

葛城襲津彦といえば、神功皇后のパートナーとして、武内宿禰の名で語られる人物です。

『新撰姓氏録』によると、布師臣(布師氏)は襲津彦の後裔とされており、この布師氏が当地に居住し、祖神として葛城襲津彦を祀ったので「布師田」の地名が起こったとしています。

ただし、これとは別に、『土佐国風土記』逸文には、土佐郡の郡家内に「土左大神」の御子神「天河命」(あまのかわのみこと)を祀る社が、郡家南の道には天河命の娘神「浄川媛命」(きよかわひめのみこと)を祀る社があると記されています。

その土佐郡家は葛木男神社の旧鎮座地付近に推測されていることから、葛木男神・葛木咩神は天河命・浄川媛命であるとする説も有力視されています。

一般に、〇〇彦・〇〇姫という場合は、ヒメ・ミコ制を表している場合が多く、この葛木男神・葛木咩神も王と巫女の夫婦神である可能性が高いと思われます。

僕は朝倉神社の祭神・天津羽羽神が土佐神社祭神の妻であるという説から、土佐大神の正体を探るべく、当社を訪ねて来ました。

子神から、何かヒントが得られるのではないかと。

さて、天河命・浄川媛命のどちらかが土佐大神の子だとして、その名前に何か心当たりは見つかるでしょうか。

浄川とは「清川」か?漠然としてこれといって思い浮かぶものがありません。

天河はどうでしょうか。天河・・・天川。

そう、天川神社がありましたね。

香川県仲多度郡まんのう町に鎮座の「天川神社」(あまかわじんじゃ)は、コトノマチヒメのダンナである「興台産霊命」(ことむすびのみこと)を祀っていました。

この二人の子が、天児屋根だと云う話です。

しかしそうすると、コトノマチヒメ、もしくはコトムスビの父親が土佐大神で、母親が天津羽羽神ということになります。

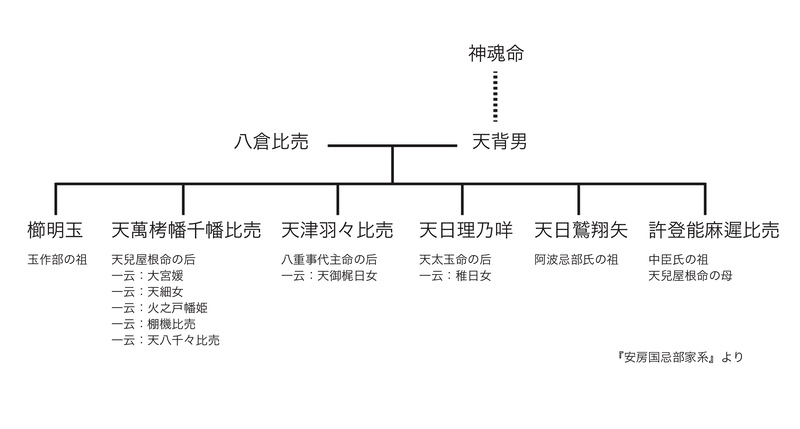

そうなると、安房神社に伝わったとされる「安房国忌部家系」のコトノマチヒメと天津羽羽神が姉妹であると云う説に、矛盾が生じてしまいます。

まいったな、こりゃ。

例えば系図に齟齬があり、娘である天津羽羽神が実は天背男の后で、八倉比売と同一神である、ということはあり得ないでしょうか。

そうなれば、土佐大神=天背男=カカセオ・天津甕星(あまつみかぼし)という可能性もでてきます。

安房国忌部家系では「一云」として天津羽羽比売を「天御梶日女」、つまり「天甕津日女」(あめのみかつひめ)のことであるとしており、ミカツ彦・ミカツ姫のヒメ・ミコ制が成立します。

『出雲国風土記』では天甕津日女を、出雲郡の項では「赤衾伊農意保須美比古佐和気」(あかぶすまいぬおおすみひこさわけ)の后としており、楯縫郡の項では「アジスキタカヒコ」の后としています。

郷戸家の「八束水臣津野」(やつかおみつぬ)の息子サワケに、土佐の天津羽羽が嫁ぎ、その子孫らが土佐にサワケ王(少名彦)を祀ったというストーリーなら、後にその孫であるアジスキタカヒコを祭神に加えたということもあり得るのではないでしょうか。

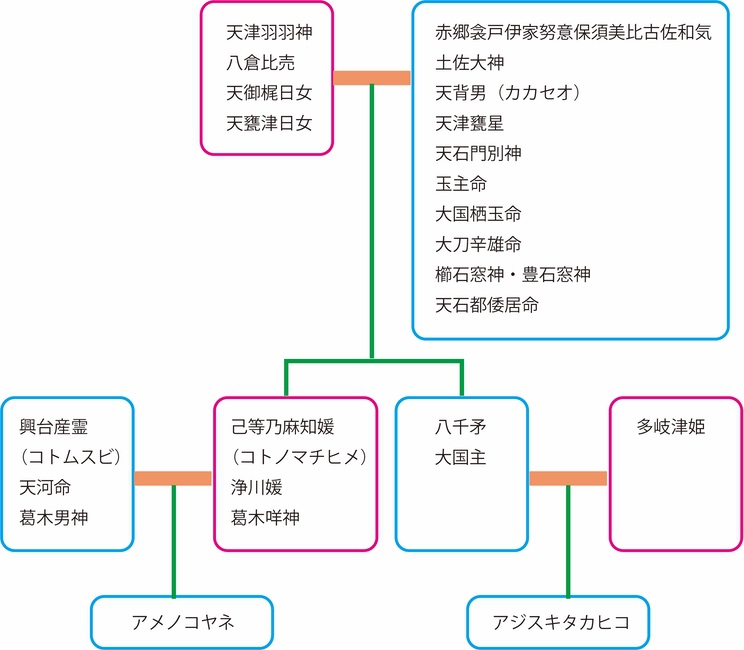

ちょっと混乱してきたので、整理してみるとこんな感じです。

サワケと天津羽羽の子は、葛木咩・コトノマチヒメという設定にしました。

イヤー、なんかすごいトンデモ論みたいになってしまいましたネ。

この表はいろいろ問題が多そうなので、まだ僕の系図には入れられません。

ただまあ、思いついたことを吐き出していくという作業は、とりあえず必要なわけです。

確かに面白い系図ですね。思いついたことを吐き出すのは、その時の閃きの記憶を記録する上で大事ですよね。なんか繋がる、という感覚ですよね。時にトンデモだなあという感じ少しわかるような気がします。

特に味耜高彦や三島溝杭は、土佐と。。阿波古代史でも名が挙がる。味耜高彦の后のお名前も御梶日女で確かに似てるなあと結構思いますよね。香香背男との関係性も何だろと思ってました。漢字とかカタカナでむ?と思ったものって大抵何か繋がりあると思ってもいいのではないかと今さらのように思いますね。

長柄、阿波、加茂、谷太、阿智なんて地名を見つけると、離れた土地でも大元に関連するお社がそこにちゃんとあって、大元を源郷とする古代の神様と呼ばれた人たちが、そこから水路や陸路ではるばる移動してきた印になってる☺ ひっそりと痕跡というのはちゃんと地名で(合併された市町村はその前身の地名)残されてるのだなあと驚きます。

物部川もそうですね。鳥取県の南部町の大国橋や袋詰◯丁目なんていう橋の交差点の名前は、大国主大神に縁があるのに、ものすごーくひっそりと物語っていたりします。橋の名前とか川の名前とかきになりはじめますよね、学び始めると。

最近では、気になるお社へ足を運ぶ前にある程度調べてからでないと、大事なとこを見落としたことに後で気づいてもう一度行き直すことになりました。だから五条さんが、何回か改めて再訪されてるブログを拝見して、あ〜こういうことなのかとわかってきました。いまは岡山がそんなかんじです。

近いからいいようなものの。。で、行ってからその後に、あ〜ここは、かなりちよっと実はヤバいとこだった、ちょろっと寄ってみたものの歴史がかなりオドロオドロしく、ここの原点となったものを忘れてはいけないと本来の神様に言われてるかも。。と思い直して、近辺の市区町村の古地図と伝承をもう一回調べています。もう少し地政学とかに明るければいいのですが、てんでダメなんで(^_^;)

そんなこんなしていると、かなりの頻度で阿波が確かに出てきます。先にそちらを学んだほうがよくわかるのでしょうか。偉大な太陽神サイヒメのことや、歴史から消された姫君のことを知る上でも、阿波のこと、もうちょっと調べたほうがいいのでしょうか。実は三島溝杭の玉櫛姫、市杵島姫あたりで、そんな気がしてきました。市杵島姫は狭井神社の前に祀られてて、タタラ五十鈴姫の母のセヤタタラヒメこと玉櫛姫との関係が気になります。だって市杵島姫は狭依姫といいますし。狭井の玉依姫とも見えます。玉櫛姫と同じような名前ですよね。

そして、出雲王家を含む各地の豪族がこぞって三島溝杭の血脈を、宗像家の血脈を求めて姫たちに通婚していたのは、どこか(阿波?)でこの2大血族は繋がっていたからなのか。それから、血筋を各地の豪族から求められていたのは、姫君たちの未来を予言できる能力というより、病気や悪いところを言い当てることができてたのかなあとかも考えてしまいます。

いいねいいね: 1人

吉備国は伝承の片鱗に、血生臭さを感じますね。

重要な拠点だったからこそ、奪い合いがあったのでしょう。

阿波も幾重にも書き換えがあった感じがして、なかなかスッキリ見えてこないのです。

いいねいいね

narisawa110

田村遺跡。うむ、とても勉強になりました。

ピークは奈良の中西遺跡の水稲遺跡よりは新しいですが、弥生時代最大級クラスの集落遺跡。九州とも繋がりがあり、倭国大乱期に衰退。

つまり、吉野ヶ里よりも100年も前に衰亡に向かっているとすれば、物部側としては認識されない地域だったという事ですかね。

そして銅鐸が少ないとなれば、元々なかったのか、早期に別のものに鋳直されたのか。

平型銅剣以外の銅矛、銅剣、銅戈、銅鏡、銅鐸の全てが出て、前方後円墳が少ない。

むしろこっちの方が起源説が生まれてもおかしくないくらいの地域ですね

いいねいいね: 1人

さすがnarisawaさん、僕の苦手な年代的考証、ありがとうございます😊

古い時代に土佐に何かあったのは間違いないですね🤔

いいねいいね

はじめまして土佐出身です。古代史は最近目覚めた超初心者です。

「何もない」とずっと言われて育ちましたが、出雲口伝で土佐沖の航路の話を知り「何かあったけど隠されたんだ」とわくわくしています。(末久氏の本も縁あって入手できました)

何かあると知ると物部川周辺(土佐神社も含め)から上流には歴史がぎっしり詰まっていそうです。恥ずかしながら、田村遺跡のことも最近知りました。

今は、帰省が楽しみでなりません。これからも、神社のお話楽しみにしています。

いいねいいね: 1人

こんにちは。『偲フ花』へ、ようこそお越しくださいました。

誠に失礼ながら、47都道府県のうちで、一番最後に訪れたのが高知でした。さすがに高知は何も無さそうだ、と僕も思っていまして😅

しかし訪ねてみると、仁淀ブルーと緑の山の美しさ、土佐人の人の良さ、そして何より、土佐飯の旨さに感動し、それから4〜5回は土佐を訪ねております。

歴史も奥深く、越智郷の天石門別安国玉主天神社は、富家に並ぶ古代王家の原点なのではないかとの思いを強くしております。土佐ではありませんが、室戸岬の先にあるワナサ神社は出雲にもあり、出雲での祭神は、「阿波から来た人」と伝えられているそうです。

ぜひ新たな発見があれば、教えて下さい。ご帰省、ついて行きたいくらいです😊

いいねいいね